Pagina in costruzione

Categoria: Uncategorized

Diritto comparato della proprietà intellettuale 2023-2024

Dalla proprietà intellettuale alla pseudo-proprietà intellettuale: la fine del pubblico dominio e dei beni comuni della conoscenza?

Docente: Roberto Caso

Gli studenti che intendono studiare la materia devono iscriversi alla comunità Moodle di riferimento

1. Introduzione

Lezione 1 (slide)

R. Caso, Capitolo 1 – Il metodo casistico-problematico, Capitolo 2 – Gli argomenti interpretativi, Capitolo 3 – La tecnica argomentativa del bilanciamento dei diritti, Capitolo 4 – Diritto e tecnologia, Capitolo 5 – Come si cerca l’informazione giuridica, in R. Caso, La società della mercificazione e della sorveglianza: dalla persona ai dati. Casi e problemi di diritto civile, Milano, Ledizioni, 2021

New Law and Political Economy Project Launched, 29.04.2019

2. Proprietà intellettuale e capitalismo dei monopoli intellettuali

Lezione 2 (slide)

M.C. Pievatolo, Il mercante e il califfo: politiche della proprietà intellettuale, 2006

U. Pagano, Il capitalismo dei monopoli intellettuali, Il Menabò di etica ed economia, 14 dicembre 2021

R. Caso, Proprietà intellettuale, AISA Dizionario della scienza aperta, 2022

3. Pubblico dominio

Lezione 3 (slide)

Boyle, James, Fencing off Ideas: Enclosure & the Disappearance of the Public Domain (March 1, 2002). Daedalus, Vol. 131, No. 2, Spring 2002, Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3084184

4. Beni comuni della conoscenza

Lezione 4 (slide)

Madison, Michael J. and Frischmann, Brett M. and Strandburg, Katherine J., Knowledge Commons (2019) (December 12, 2018). Forthcoming in Hudson, Blake, Rosenbloom, Jonathan, and Cole, Dan eds., Routledge Handbook of the Study of the Commons, Abingdon, UK: Routledge, U. of Pittsburgh Legal Studies Research Paper No. 2018-39, Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3300348

5. Segreto commerciale

Lezione 5 (slide)

TRIPS, Sec. 7, art. 39

USA Public Law 114 – 153 – Defend Trade Secrets Act of 2016

Art. 98-99 d.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30, Codice della proprietà industriale

Trib. Torino 15 novembre 2018, in Foro it., 2019, I, 2568

D. Sarti, Informazioni aziendali segrete, Enc. Treccani, 2014

A. Kapczynski, The Public History of Trade Secrets (January 2022). UC Davis Law Review, Vol. 55, 2022, Yale Law & Economics Research Paper Forthcoming, Yale Law School, Public Law Research Paper Forthcoming, Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=4138402

6. Brevetti per invenzioni industriali

Lezione 6 (slide)

TRIPS, Section 5, art. 27

Art. 45-81-octies d.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30, Codice della proprietà industriale

R. Romano, Brevetti per invenzioni industriali, Enc. Treccani (2009)

J. Boyle, J. Jenkins, Intellectual Property: Law & the Information Society – Cases & Materials: An Open Casebook, Chapter seventeen

Corte cost., 20 marzo 1978, n. 20

7. Diritto d’autore

Lezione 7 (slide)

Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works (1886)

TRIPS, Section 1

WIPO Copyright Treaty (WCT) (1996)

Copyright Law of the United States (Title 17)

L. Schiuma, Diritto d’autore e normativa europea, Enc. Treccani (2009)

Corte giustizia 16 luglio 2009, C-5/08 (Infopaq)

8. Database sui generis right

Lezione (slide)

TRIPS, Section 1, art. 10

Art. 7, direttiva 1996/9/CE relativa alla tutela giuridica delle banche di dati

Art. 3, direttiva 2019/790/UE sul diritto d’autore nel mercato unico digitale

Art. 4, direttiva 2019/790/UE sul diritto d’autore nel mercato unico digitale

Feist v. Rural Telephone Service 499 U.S. 340 (1991)

Corte giustizia 15 gennaio 2015, C-30/14 (Ryanair)

9. Diritto d’autore e intelligenza artificiale (seminario)

Daniela Tafani. (2023). L’«etica» come specchietto per le allodole. Sistemi di intelligenza artificiale e violazioni dei diritti. Bollettino telematico di filosofia politica, 2023, 1–13. https://doi.org/10.5281/zenodo.7799775

10. Come si affronta un esame scritto

Lezione 10 (slide)

R. Caso, Capitolo 6. Come si affronta un esame scritto, in R. Caso, La società della mercificazione e della sorveglianza: dalla persona ai dati. Casi e problemi di diritto civile, Milano, Ledizioni, 2021

11. Diritto d’autore e intelligenza artificiale 2

Lezione 11 (slide)

US Copyright Act, Sec. 1202. Integrity of copyright management information

Art. 3, direttiva 2019/790/UE sul diritto d’autore nel mercato unico digitale

Art. 4, direttiva 2019/790/UE sul diritto d’autore nel mercato unico digitale

Art. 53, 78.1 bozza Regolamento sull’intelligenza artificiale (Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 13 marzo 2024 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce regole armonizzate sull’intelligenza artificiale (legge sull’intelligenza artificiale) e modifica alcuni atti legislativi dell’Unione (COM(2021)0206 – C9-0146/2021 – 2021/0106(COD))

Cass. civ., sez. I, sent., 16 gennaio 2023 n. 1107

Mira T. Sundara Rajan, Is Generative AI Fair Use of Copyright Works? NYT v. OpenAI, Kluwer Copyright Blog, 29.02.2024

I. Emanuilov, T. Margoni (2024), Forget Me Not: Memorisation in Generative Sequence Models Trained on Open Source Licensed Code. Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=4753124 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.4753124

12. AI and Copyright-Comparison between China and the EU (seminario)

Prof. Qian Tao (China University of Political Science and Law (CUPL), Beijing), AI and Copyright-Comparison between China and the EU

13. Paracopyright, right to repair e smart farming

Lezione 13 (slide)

Corte giustizia 23 gennaio 2014, C-355/12 (Nintendo)

Corte giustizia 6 ottobre 2021, C-13/20 (Top System)

R. Caso, La Corte di giustizia e la tutela delle misure tecnologiche di protezione del diritto d’autore: cinquanta (e più) sfumature di grigio, Trento LawTech Research Papers, nr. 19, Trento, Università degli Studi di Trento, 2014, in Foro italiano, 2014, IV, 207

R. Caso, Capitalismo dei monopoli intellettuali, pseudo-proprietà intellettuale e dati nel settore dell’agricoltura di precisione e dello smart farming: note a margine del right to repair, Trento LawTech Research Paper series, n. 57, 2023, in Rivista di diritto alimentare, Anno XVII, Quaderno n. 1-2023, pp. 36-45

14. Il diritto all’immagine del bene culturale e la pseudo-proprietà intellettuale

Lezione 14 (slide)

Trib. Firenze, 26.08.2023 (caso David di Michelangelo)

Roberto Caso, Il David, l’Uomo vitruviano e il diritto all’immagine del bene culturale: verso un’evaporazione del pubblico dominio? (Nota a Trib. Firenze 20 aprile 2023 e Trib. Venezia, ord. 17 novembre 2022), in Foro it., 2023, I, 2283

R. Caso, A margine del volume “Le immagini del patrimonio culturale. Un’eredità condivisa?” a cura di Daniele Manacorda e Mirco Modolo, Pacini Editore, 2023, 01.02.2024, Zenodo

15-16. Diritto d’autore e parodia (seminario)

Lezioni 15 e 16 (slide)

Trib. pen. Napoli, 27 maggio 1908 (D’Annunzio c. Scarpetta), in La legge. Monitore giudiziario e amministrativo del Regno d’Italia, Anno XLIX, Serie VI, 16 febbraio 1909, pp. 370-378

Benedetto Croce Aggiunte agli Appunti bibliografici intorno agli scrittori italiani, dei quali si è discorso nelle Note pubblicate nelle prime cinque annate della «Critica» [pt. 2], La Critica: rivista di letterattura, storia e filosofia, 1908 (vol. 6), Perizia di Benedetto Croce e Giorgio Arcoleo in favore di Eduardo Scarpetta (pp. 260-262), Fondazione Biblioteca Benedetto Croce

L. Moscati, Sulla parodia e la causa D’Annunzio-Scarpetta, 2021

“Qui rido io” (Il primo poeta d’Italia) (Mario Martone, 2021)

R. Caso, Il diritto d’autore e la parodia dietro la maschera di Zorro. Duellando (in Cassazione) tra esclusiva e libertà sul giusto (e instabile) equilibrio tra diritti fondamentali (nota a Cass. Sez. I civile ord. 30 dicembre 2022 n. 38165, in Foro it., 2023, I, 806), disponibile in Open Access su Zenodo; DOI: https://zenodo.org/record/7855034#.ZEPwVHZBy3I

17. Come si affronta un esame scritto 2

Simulazione prova scritta 2

18. Proprietà intellettuale e pandemia – Clinical trials data e data exclusivity

Lezione 18 (slide)

TRIPS, art. 39(3)

Dir. CE 83/2001, art. 10

Reg. CE 706/2004, art. 14(11)

D.lgs. 24 aprile 2006 , n. 219, art. 10

World Health Organization (2017), Data exclusivity and other “trips-plus” measures

Istituto Mario Negri, Perché non brevettiamo le nostre ricerche

R. Caso, Una medicina senza mercato e senza brevetti. Il libro-intervista di Silvio Garattini e Caterina Visco su diritto alla salute, farmaci e proprietà intellettuale, 2 febbraio 2022

R. Caso, Pandemia e vaccini. L’irrisolvibile antagonismo tra scienza aperta e proprietà intellettuale, versione 2.0, 23 maggio 2021, Trento LawTech Research Paper series nr. 44, in Rivista critica del diritto privato, nr. 2/2021, 267-286

Kimball, Jonathan and Ragavan, Srividhya and Vegas, Sofia, Reconsidering the Rationale for the Duration of Data Exclusivity (October 3, 2019). McGeorge Law Review, Forthcoming, Texas A&M University School of Law Legal Studies Research Paper No. 19-56, Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3463784 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3463784

19. Conclusioni. Open science vs. Intellectual Monopoly & Property

Lezione 19 (slide)

Contreras, Jorge L., ‘In the Public Interest’ – University Technology Transfer and the Nine Points Document – An Empirical Assessment (December 21, 2021). University of Utah College of Law Research Paper No. 476, 12(2) U.C. Irvine L. Rev. 435 (2023), Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3990450 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3990450

McGill University, The Neuro, Open Science Principles

E.R. Gold [2021], The fall of the innovation empire and its possible rise through open science, Research Policy 50 (2021) 104226

R. Caso, Uno spettro si aggira per l’Europa (ma non per l’Italia): il diritto di aprire le pubblicazioni scientifiche, in corso di pubblicazione, versione 1.0 – 31.03.2024, Zenodo. https://doi.org/10.5281/zenodo.10900212

R. Caso, Proprietà intellettuale e scienza aperta nelle politiche dell’Unione Europea su ricerca e innovazione. Quale ruolo per il settore pubblico e l’università?, Trento LawTech Research Paper, n. 60 (2024), Zenodo, in corso di pubblicazione negli atti del XXVII Colloquio Biennale “Public and Private in Contemporary Societies” dell’Associazione Italiana di Diritto Comparato (AIDC), svoltosi presso l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, Taranto-Bari, il 25-27 maggio 2023

R. Caso, Diritto di ripubblicazione, AISA Dizionario della Scienza Aperta, 04.06.2022

R. Caso, Il diritto d’autore accademico e la mercificazione della scienza, in R. Caso, La società della mercificazione e della sorveglianza: dalla persona ai dati, Milano, Ledizioni, 2021, Cap. 23, p. 309

Direttiva copyright: l’attuazione in Italia – Giurisprudenza

Consiglio di Stato, ordinanza 11.03.2024, Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni c. Meta Platforms Ireland Limited

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta), sentenza 12.12.2023, Meta Platforms Ireland Limited c. Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

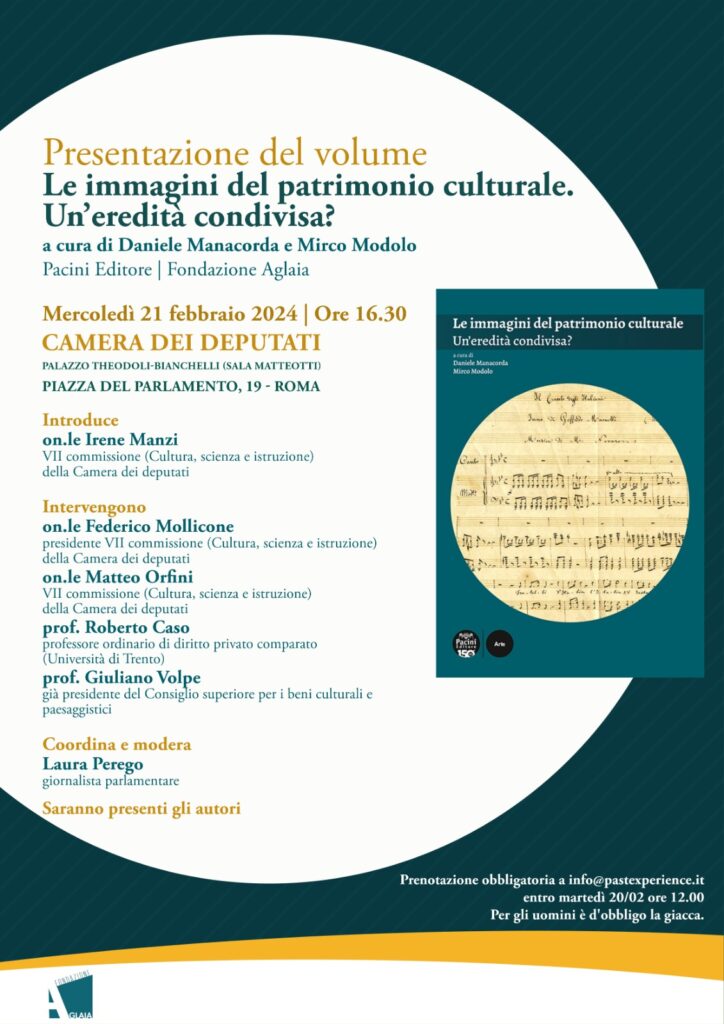

Presentazione del volume “Le immagini del patrimonio culturale. Un’eredità condivisa?”

Roma 21 febbraio Camera dei Deputati, ore 16.30

Prenotazione obbligatoria a info@pastexperience.it entro martedì 20/02 ore 12.00

Roberto Caso, presentazione.

V. anche R. Caso, A margine del volume “Le immagini del patrimonio culturale. Un’eredità condivisa?” a cura di Daniele Manacorda e Mirco Modolo, Pacini Editore, 2023, 01.02.2024, versione 2.0 Zenodo

R. Caso, Patrimonio culturale di pubblico dominio (riproduzione del), in AISA, Dizionario della scienza aperta, 10.02.2024, Zenodo

R. Caso, Il David, l’Uomo Vitruviano e il diritto all’immagine del bene culturale: verso un’evaporazione del pubblico dominio?, in Foro it., 2023, I, 2283

Auguri

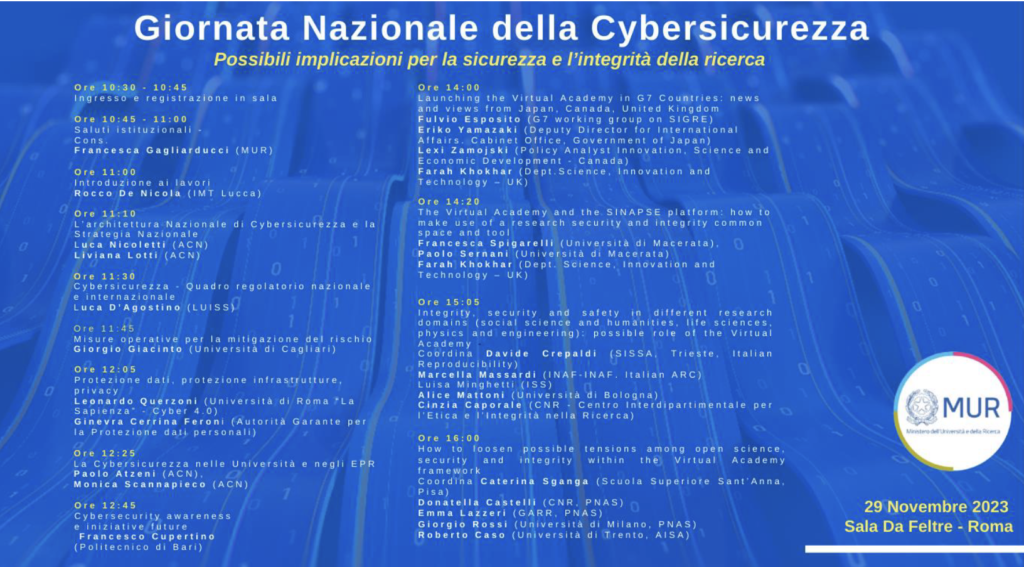

Giornata Nazionale della Cybersicurezza

29 novembre 2023

Giornata Nazionale della Cybersicurezza

R. Caso, Security, data, digital infrastructures. Universities, academic authonomy and freedom

–> Università delle piattaforme e della sorveglianza

–> June 2022, G7 Common Values and Principles on Research Security and

Research Integrity

Abstract

“The security of the global research ecosystem regards the control of digital infrastructures and data. Currently, universities are suffering from the colonization of digital platforms in the hands of commercial monopolies (big tech; scientific publishers/data analytics companies). Some countries and universities are addressing the threat to autonomy and research freedom that comes from “platformization” and surveillance capitalism (see, e.g., LERU, University of Amsterdam). Can G7 policies be imagined and designed that return control of digital infrastructures and the data to universities? What is the state of art in Italy?”

Dati clinici – sitografia

Dati clinici – notizie

G. Borrelli, L’autoregolamentazione non basta per ridurre l’influenza delle case farmaceutiche (intervista ad Adriano Cattaneo), Altraeconomia, 27.12.2023

S. Maurizi, Sbarca la big tech Palantir: i dati sanitari in mano all’IA, Il Fatto quotidiano, 20.10.2023

Dati clinici – normativa

Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights

(as amended on 23 January 2017) TRIPS, art. 39(3)

Drug Price Competition and Patent Term Restoration Act (Public Law 98-417)

21 Code of Federal Regulations

Federal Food, Drug, and Cosmetic Act (FD&C Act)

Ministero della Salute, DECRETO 30 novembre 2021, Misure volte a facilitare e sostenere la realizzazione degli studi clinici di medicinali senza scopo di lucro e degli studi osservazionali e a disciplinare la cessione di dati e risultati di sperimentazioni senza scopo di lucro a fini registrativi, ai sensi dell’art. 1, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 14 maggio 2019, n. 52. (22A01189) (GU Serie Generale n.42 del 19-02-2022)

Dati clinici – giurisprudenza

Dati clinici – convegni

“Di dati e di despoti. Scienza aperta, ricerca, repubblica“, 3 e 4 giugno 2024, Università di Pisa, Aula Magna nuova del Palazzo della Sapienza, in Via Curtatone e Montanara, 15 (locandina)

Esclusiva sui dati clinici – bibliografia

Ballantyne A. (2020), How should we think about clinical data ownership? Journal of Medical Ethics; 46, 289–294

Barel A. and Boman L.; Morten C. (ed.) (2020), Clinical Trial Cost Transparency at the National Institutes of Health: Law and Policy Recommendations (August 1, 2020). Engelberg Center on Innovation Law and Policy, NYU School of Law, 2020, Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3880756

Buick A. (2023), Intellectual Property Rights in Pharmaceutical Test Data: Origins, Globalisation and Impact, Cham: Springer International, 2023

Carrol M.J. (2016), The importance of regulatory data protection or exclusive use and other forms of intellectual property rights in the crop protection industry, Pest Manag Sci. 2016 Sep; 72(9): 1631–1637. (wileyonlinelibrary.com) DOI 10.1002/ps.4316, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5094497/

Caso R.(2021), Pandemia e vaccini: scienza aperta o proprietà intellettuale?, Riv. crit. dir. priv., 267-286

Chakrabrti G. (2014), Need of Data Exclusivity: Impact on Access to Medicine, Journal of Intellectual Property Rights, Vol 19, September 2014, pp 325-336

Congressional Research Service (2019), Drug Pricing and Intellectual Property Law: A Legal Overview for the 116th Congress, 2019

Correa C., Hilty R. (2022), Access to Medicines and Vaccines. Implementing Flexibilities Under Intellectual Property Law, Springer, 2022

Correa C. (2002), Protection of Data Submitted for the Registration of Pharmaceuticals: Implementing the Standards of the TRIPS Agreement, South Centre

Doshi, P. (2022), Covid-19 vaccines and treatments: we must have raw data, now, British Medical Journal, 22 January 2022

Gaessler, F., & Wagner, S. (2019), Patents, Data Exclusivity, and the Development of New Drugs. The Review of Economics and Statistics, 1-49, https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3401226

Garattini S. (2022), Brevettare la salute? Una medicina senza mercato, Il Mulino

Guarda P. (2021), Il regime giuridico dei dati della ricerca scientifica, Editoriale Scientifica

Haug C. (2016), From Patient to Patient – Sharing the Data from Clinical Trials, The New England Journal of Medicine, June 23

Henriksen, T., and Henriksen, S. (2024). Data exclusivity and patent monopoly extension: A view from Australia, The Journal of World Intellectual Property, 1–25. https://doi.org/10.1111/jwip.12302

Kim D. (2023), Test Data Exclusivity: An Elusive Pursuit to Strike a Balance between Affordable Drugs and Investment Incentives, in E. Bonadio, P. Goold (eds.) The Cambridge Handbook of Investment-Driven Intellectual Property, Cambridge University Press, 2023, 54-72

Kim D. (2021), Access to Non-Summary Clinical Trial Data for Research Purposes Under EU Law, Cham: Springer International Publishing, 2021

Kimball J. and Srividhya Ragavan (2022), AI (Re)Defining Pharmaceutical Exclusivities, Biotechnol Law Rep 2022;41(1):23–29; doi: 10.1089/blr.2021.29257.sr

Kimball J., Srividhya Ragavan & Sophia Vegas, Reconsidering the Rationale for the Duration of Data Exclusivity, 51 U. Pac. L. Rev. 525 (2020), https://scholarship.law.tamu.edu/facscholar/1399

Junod, V. (2004), Drug Marketing Exclusivity under United States and European Union Law. Food and Drug Law Journal, 59(4), 479-518

Lemmens T., Telfer C. (2012), Access to Information and the Right to Health: The Human Rights Case for Clinical Trials Transparency, 38 American Journal of Law and Medicine, 63

Lemmens T., Telfer C. (2012), L’accès à l’information et le droit à la santé : La transparence des essais cliniques comme une obligation dans le contexte des droits de l’Homme (Access to Information and the Right to Health: Transparency of Clinical Trials as a Human Rights Obligation) (July 1, 2012). Louise Lalonde, ed., Le droit, vecteur de la gouvernance en santé? Défis théoriques et enjeux pratiques de l’accès aux soins de la santé (Sherbrooke: Éditions Revue de Droit de L’Université De Sherbrooke, 2012) pp. 131-167, Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=2261753

Levy, K., Merritt J. D. (2016), When open data is a Trojan Horse. The weaponization of transparency in science and governance, Big

Data & Society, 3(1), 1-6

Lietzan E. (2017), The Drug Innovation Paradox (April 7, 2017). Missouri Law Review, Forthcoming, University of Missouri School of Law Legal Studies Research Paper No. 2017-12, Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=2948604

Lietzan E. (2016), “The myths of data exclusivity” (2016), 20 Lewis & Clark Law Review 1, pp. 91-164, https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2653770

Marengo, Luigi and Dosi, Giovanni and Staccioli, Jacopo and Virgillito, Maria Enrica (2023), Big Pharma and Monopoly Capitalism: A Long-Term View, Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=4092494 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.4092494

Matthews D. and Lenarczyk, Gabriela and Zemła-Pacud, Żaneta (2024), The European Medicines Agency’s path to greater access to pharmaceutical regulatory data: balancing intellectual property rights and the right to privacy (January 29, 2024). Forthcoming in Kritika: Essays on Intellectual Property, Vol. 6 (Edward Elgar, 2024), Queen Mary Law Research Paper No. 422/2024, Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=4711854

Morten C. J. & Amy Kapczynski (2021), The Big Data Regulator, Rebooted: Why and How the FDA Can and Should Disclose Confidential Data on Prescription Drugs and Vaccines, 109 Cal. L. Rev. 493 (2021),

https://scholarship.law.columbia.edu/faculty_scholarship/2809

Owoeye O. (2016), Data Exclusivity and Public Health Under the TRIPS Agreement (2014). Journal of Law, Information and Science, Vol. 23(2), pp. 106-133, 2014, Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=2724382

Palmedo M. (2023), Evaluating the Impact of Data Exclusivity on the Price of Pharmaceutical Imports (February 2023). Journal of Globalization and Development, Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=4369830

Minssen T. et al. (2020), Clinical trial data transparency and GDPR compliance: Implications for data sharing and open innovation, in

Science & Public Policy, 1-11

Ragavan S. (2018), The Drug Debate: Data Exclusivity is the New Way to Delay Generics, Connecticut Law Review Online, Vol. 50, No. 2,Texas A&M University School of Law Legal Studies Research Paper No. 18-39, https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3194772

Ragavan S. (2017), Data exclusivity: a tool to sustain market monopoly, Jindal Global Law Review (2017) 8(2):241–260 DOI 10.1007/s41020-017-0050-2, https://scholarship.law.tamu.edu/facscholar/847/

Reichman J.H. (2009), Rethinking The Role Of Clinical Trial Data In International Intellectual Property Law: The Case For A Public

Goods Approach, 13 Marq. Intell. Prop. L. Rev. 1, https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1589585

Ross J.S. (2016), Clinical Research Data Sharing: What an Open Science World Means for Researchers Involved in Evidence Synthesis, in Systematic Revs., vol. 5, 15

Roth Vincent J. (2013), Will FDA Data Exclusivity Make Biologic Patents Passé?, 29 Santa Clara High Tech. L.J. 249 (2013), https://digitalcommons.law.scu.edu/chtlj/vol29/iss2/1

Santos Rutschman A. (2021), Vaccine Clinical Trials and Data Infrastructure, Saint Louis University School of Law, Legal Studies Research Paper Series, No. 2021-01

Schneider, Giulia, Conforming Intellectual Property and Privacy Restraints to the Right to Health and the Right to Information in Clinical Trials Data (April 30, 2015). Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=2600921 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2600921

Sharma A. (2007), Data exclusivity with regard to clincal data, The Indian Journal of Law and Technology, vol. 3, 2007, 82, http://www.commonlii.org/in/journals/INJlLawTech/2007/4.pdf

Sigismondo, S. (2021), Epistemic Corruption, the Pharmaceutical Industry, and the Body of Medical Science, Front. Res. Metr. Anal. 6:614013, https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33870067/

Shabani M., A. Thorogood, M. Murtagh (2021), “Data Access Governance” in The Cambridge Handbook of Health Research Regulation, Cambridge: Cambridge University Press, 2021

Shaikh O. H. (2016), Access to Medicine Versus Test Data Exclusivity: Safeguarding Flexibilities Under International Law, Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2016

Skillington G., E. M. Solovy (2003), “The Protection of Test and Other Data Required by Article 39.3 of the TRIPS Agreement” (2003) 24 Northwestern Journal of International Law & Business 1, pp. 1-52

Spina Ali G. (2016), The Sound of Silence: International Treaties and Data Exclusivity as a Limit to Compulsory Licensing (October 31, 2016). European Intellectual Property Review 38(12), 744-754, 2016, Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=2861726

Stiglitz J.E. (2008), Economic Foundations of Intellectual Property Rights, Duke Law Journal, Vol. 57:1693

‘t Hoen, E.F.M. et al. (2017), Data exclusivity exceptions and compulsory licensing to promote generic medicines in the European Union: A proposal for greater coherence in European pharmaceutical legislation, Journal of Pharmaceutical Policy and Practice, 10(1), 19

Todaro J.C. et al. (eds.), Pharmaceutical Test Data Exclusivity: A Multi-Jurisdictional Survey, Kluwer, 2022

Tzeng L. (2010), “Follow-on biologics, data exclusivity, and the FDA” (2010) 25 Berkeley Technology Law Journal 1: Annual Review, pp. 135-158

Valtere L. (2024), The Interface Between Patents and Regulatory Exclusivities and the View on the New EU Proposals Concerning Patent Compulsory Licensing and Regulatory Exclusivities, GRUR International, Volume 73, Issue 7, July 2024, Pages 617–630, https://doi.org/10.1093/grurint/ikae063 Published: 04 June 2024

Yu P.K. (2020), TRIPS in the Field of Test Data Protection, Texas A&M University School of Law Legal Studies Research Paper Series, https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3716105#

Yu P.K. (2019), Data Exclusivities in the Age of Big Data, Biologics, and Plurilaterals, Texas A&M Law Review Volume 6 Issue 1, https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3133810

Yu P.K. (2018), Data Exclusivities and the Limits to TRIPS Harmonization (December 5, 2018). Florida State University Law Review, Vol. 46, pp. 641-708, 2019, Texas A&M University School of Law Legal Studies Research Paper No. 18-68, Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3296236

World Health Organisation (2017), Technical brief “Data exclusivity and other “trips-plus” measures”

Zaitchik A. (2022), Owning the Sun: A People’s History of Monopoly Medicine from Aspirin to COVID-19 Vaccines, Countepoint, 2022

Zemła-Pacud Ż., G. Lenarczyk (2023), “Clinical Trial Data Transparency in the EU: Is the New Clinical Trials Regulation a Game-Changer?” (2023) 54 International Review of Intellectual Property and Competition Law 5, pp. 732-763

Digitalizzazione del patrimonio culturale – Normativa e documenti

D.M. 108 21/03/2024 Modifiche al decreto del Ministro della cultura 11 aprile 2023, rep. n. 161, recante “Linee guida per la determinazione degli importi minimi dei canoni e dei corrispettivi per la concessione d’uso dei beni in consegna agli istituti e luoghi della cultura statali”

AIB, ANAI, ICOM Italia, Lettera MAB a proposito del DM 11 aprile 2023, n. 161, 28 novembre 2023

Corte dei Conti, Deliberazione 20 ottobre 2023, n. 76/2023/G, spec. pp. 148 ss., 155 ss.

Federazione consulte universitarie di archeologia, Lettera aperta al Ministro della Cultura, 25.06.2023

Creative Commons – Capitolo italiano, Osservazioni sull’impatto negativo del D.M. 11 aprile 2023, n. 161 sulla ricerca e sulla circolazione delle immagini del patrimonio culturale italiano (ITA & ENG), 13 giugno 2023

Atto Camera – Interrogazione a risposta in commissione 5-00807, 08.05.2023

AISA, Immagini dei beni culturali e uso a scopo scientifico: lettera aperta al ministro della cultura, 3 maggio 2023

AIB et al., A proposito del DM 11 aprile 2023, n. 161 che introduce nuovi criteri di tariffazione sulla riproduzione e il riuso di beni in consegna a istituti e a luoghi della cultura statali, maggio 2023

European Parliament, Artificial intelligence in the context of cultural heritage and museums Complex challenges and new opportunities, May 2023

Giunta della Federazione delle Consulte Universitarie di Archeologia (Consulte di: Preistoria e protostoria; Archeologia del mondo classico; Archeologie Postclassiche; Archeologia dell’Italia preromana; Numismatica; Studi sull’Asia sull’Africa; Antropologia) CUNSTA – Consulta Universitaria Nazionale per la Storia dell’Arte SISCA – Società Italiana di Storia della Critica d’Arte, No al pagamento di balzelli per le immagini dei beni culturali, 28.04.2023

Le osservazioni di ICOM Italia sull’Atto di indirizzo del 13 gennaio 2023

Corte dei conti, Delibera n. 50/2022/G, Sezione Centrale di Controllo sulla Gestione delle Amministrazioni dello Stato 12/10/2022, Spese per l’informatica con particolare riguardo alla digitalizzazione del patrimonio culturale italiano (2016-2020)

Piano nazionale di digitalizzazione del patrimonio culturale 2022-2023 v. 1.1

DECRETO LEGISLATIVO 24 gennaio 2006, n. 36, Attuazione della direttiva (UE) 2019/1024 relativa all’apertura dei dati e al riutilizzo dell’informazione del settore pubblico che ha abrogato la direttiva 2003/98/CE

DECRETO LEGISLATIVO 8 novembre 2021, n. 200, Attuazione della direttiva (UE) 2019/1024 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativa all’apertura dei dati e al riutilizzo dell’informazione del settore pubblico (rifusione)

LEGGE 22 aprile 1941, n. 633, Protezione del diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio, art. 32-quater

DECRETO LEGISLATIVO 8 novembre 2021, n. 177, Attuazione della direttiva (UE) 2019/790 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, sul diritto d’autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale e che modifica le direttive 96/9/CE e 2001/29/CE. (21G00192) (GU Serie Generale n.283 del 27-11-2021)

EU Commission, Recommendation of 10.11.2021 on a common European data space for cultural heritage, Brussels, 10.11.2021, C(2021) 7953 final, versione in italiano qui

Camera dei Deputati, RISOLUZIONE: Sulla riproduzione digitale dei beni culturali, 2021

UIBM, EUIPO (a cura dell’Avv. Barbara Veronese), La protezione del patrimonio culturale, 2019

DIRETTIVA (UE) 2019/1024 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 20 giugno 2019 relativa all’apertura dei dati e al riutilizzo dell’informazione del settore pubblico (rifusione)

Direttiva (UE) 2019/790 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, sul diritto d’autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale e che modifica le direttive 96/9/CE e 2001/29/CE, art. 14

Article L621-34 du code du patrimoine

Article L621-42 du code du patrimoine

LOI n° 2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine

Convenzione di Faro (Ufficio Studi – MIBAC)

Council of Europe Framework Convention on the Value of Cultural Heritage for Society (CETS No. 199)

Disegno di legge: “Conversione in legge del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, recante disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo” (2426)

DECRETO LEGISLATIVO 10 febbraio 2005, n. 30, Codice della proprietà industriale, a norma dell’articolo 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273, art. 19.3

DECRETO LEGISLATIVO 22 gennaio 2004, n. 42, Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137, art. 107-10

Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea, art. 11, 13, 14

International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, art. 15, traduzione italiana qui

Costituzione della Repubblica Italiana, art. 9, 21, 33

Digitalizzazione del patrimonio culturale – Giurisprudenza

Landgericht Stuttgart, Ravensburger AG/Ministero della Cultura, 14.03.2024 (trad. it.)

THJ v Sheridan [2023] EWCA Civ 1354

Trib. Firenze, 26.08.2023 (caso David di Michelangelo)

Trib. Venezia, ord. 17.11.2022 (caso Uomo Vitruviano), in Foro it., 2023, I, 2283 con nota di R. Caso, Il David, l’Uomo Vitruviano e il diritto all’immagine del bene culturale: verso un’evaporazione del pubblico dominio?

Trib. Firenze, ord. 11.04.2022 (caso David di Michelangelo) in Foro it., 2023, I, 2283 con nota di R. Caso, Il David, l’Uomo Vitruviano e il diritto all’immagine del bene culturale: verso un’evaporazione del pubblico dominio?

Conseil d’État, Assemblée, 13/04/2018, 397047

Cons. Const. Décision n° 2017-687 QPC du 2 février 2018

Trib. civ. Firenze, ord., 26 ottobre 2017, in Foro it., 2018, I, 682 (caso David di Michelangelo)

Trib. Palermo, 21.09.2017, in http://aliprandi.blogspot.com/

President & Fellows of Harvard Coll. v. Elmore (Harvard II), 222 F. Supp. 3d 1050

Cass. civ., sez. VI, ord., 23 aprile 2013 n. 9757, in Foro it., 2013, I, 2846 (caso del cranio della grotta di Lamalunga di Altamura)

Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, sentenza 23/11/2012

Bridgeman Art Library, Ltd v. Corel Corp (Bridgeman II), 36 F. Supp. 2d 191 (S.D.N.Y. 1999)

Bridgeman Art Library Ltd v. Corel Corp (Bridgeman I), 25 F. Supp. 2d 421 (S.D.N.Y. 1998)

Digitalizzazione del patrimonio culturale – Notizie

P. Liverani, Riproduzioni dei beni culturali statali: il nuovo Decreto Ministeriale 108/2024, Roars, 03.05.2024

R. Caso, La liberalizzazione delle immagini è in stato confusionale, Il Giornale dell’Arte, 30.04.2024

D.B. Taylor, Da Vinci’s Been Dead for 500 Years. Who Gets to Profit from His Work?, New York Times, 10.04.2024

G.A. Stella, Via alla vendita del puzzle dell’Homo Vitruvianus: nessun diritto di immagine all’Accademia di Venezia, Corriere della sera, 04.04.2024

G. Volpe, Liberalizzare l’uso delle immagini del patrimonio culturale contribuisce alla diffusione della cultura, Huffpost, 29.03.2024

A. Mauro, L’opera d’arte e la riproduzione delle sue immagini. Un dibattito aperto, Finestre sull’arte, 02.03.2024

Immagini beni culturali, Mollicone: presto revisione dm 161, lavoro in fase avanzata, Cult, 21.02.2024

Immagini del patrimonio culturale, mercoledì presentazione volume alla Camera, Cult, 19.02.2024

A. Brugnoli, Pagare per le immagini dei beni culturali: a quale modello bisognerebbe far riferimento?, Finestre sull’arte, 14.02.2024

A. Brugnoli, Paying for cultural heritage images: what model should be referred to?, Finestre sull’arte, 14.02.2024

D. De Angelis, Le riproduzione delle immagini dei beni culturali: tra accesso aperto e forme di controllo, Finestre sull’arte, 07.02.2024

A. Wallace, Article 14 and the public domain – the state of play across Europe, Europeana, 01.02.2024

K. Bayern, Getty Images in Legal Battle Over Michaelangelo’s David, LightStalking, 01.02.2024

Italian Court Orders Getty Images to Remove Photos of Michelangelo’s David, PetaPixel, 01.02.2024

W. Carleton, Italian Ministry of Culture court order forces Getty Images Italia to remove any content depicting Michelangelo’s David, Photoarchivenews, 01.02.2024

Michelangelo’s statue of David, Intellectual Property Wiki, Getty Images, 26.01.2024

G. Volpe, Sulle immagini delle opere d’arte: concezione proprietaria del patrimonio da parte del Ministero?, Finestre sull’arte, 10.01.2024

D. Manacorda, Tariffe per le immagini delle opere d’arte? Lo Stato non deve rivendicare, deve diffondere, Finestre sull’arte, 04.01.2024

E. Bertacchini, Quanto vale l’immagine dei beni culturali, Lavoce.info, 03.01.2024

B. Grosvenor, Court of Appeal ruling will prevent UK museums from charging reproduction fees—at last, The Art Newspaper, 29.12.2023

L. Bison, Il tariffario per le foto ai beni culturali: esperti e Corte Conti contro l’obbligo, Il Fatto quotidiano, 07.12.2023

V. Porcheddu, La sfida per il diritto alle immagini libere, Il Manifesto, 30.11.2023

D. De Angelis, La Corte dei Conti torna a sostenere l’Open Access/The Italian Court of Auditors renews its support for Open Access, Creative Commons Italia, 29.11.2023

Musei, archivi e biblioteche si appellano al ministro: “il decreto sulle riproduzioni va rivisto”, Finestre sull’Arte, 28.11.2023

A. Beltrami, Musei. La Corte dei Conti contesta il Mic sulle immagini a pagamento dei beni culturali, Avvenire, 24 novembre 2023

G. Giardini, Riproduzioni e riuso delle immagini: la Corte dei Conti bacchetta le tariffe del MiC, Il Sole 24 ore, 23.11.2023

Convegno organizzato dal Rotary. Il diritto all’immagine del bene culturale, La Nazione, 07.11.2023

L’evento organizzato dal Rotary Club e dall’Ordine degli avvocati di Grosseto, Il Giunco.net, 02.11.2023

G.A. Stella, Il calvario per due immagini (senza scopo di lucro): mail, marche da bollo e un contratto, Corriere della Sera, 30.10.2023

Il tesoro nascosto, Firenze, 27.10.2023

La tutela del paesaggio e del patrimonio culturale: Tra valorizzazione e mercificazione, Università di Torino, 23.10.2023

P. Conti, Beni culturali e paesaggistici: il Codice ora va aggiornato, Corriere della Sera, 21.10.2023

G. Giardini, Le immagini del patrimonio culturale. Un’eredità condivisa?, 19.10.2023

Galleria dell’Accademia, nuova sentenza contro l’uso abusivo dell’immagine del David, Artmagazine, 19.09.2023

MIC, Firenze, Sangiuliano: “Bene tribunale su uso abusivo immagine David Michelangelo”, 19.09.2023

Beni culturali e proprietà intellettuale, Gallerie dell’Accademia di Firenze, 18.09.2023

A. Beltrami, Il convegno. Immagini libere dei beni culturali, cosa c’è in gioco?, Avvenire, 31.08.2023

C. Giunta, Contro lo stato che mette il copyright sulle immagini dei beni culturali, Il Foglio, 26.07.2023

E. Tantucci, Venezia, il puzzle dell’Uomo Vitruviano e il rebus sul diritto d’immagine: è scontro, La Nuova di Venezia e Mestre, 22.07.2023

E. Raimondi, Dibattito. Immagini e beni culturali, Lincei: «Norme da rifare», Avvenire, 22.07.2023

C.F. Crisci, Le linee guida del Ministero della Cultura per la determinazione degli importi minimi dei canoni per la concessione d’uso dei beni culturali, Diritto al digitale, 17.07.2023

D. Manacorda, L’Italia dica sì alla direttiva europea sul copyright Posizioni politiche e sentenze emesse: prosegue il dibattito sulla libertà di riproduzione delle immagini, Il Giornale dell’Arte, 11.07.2023

V. Muzi, Il Pantheon a pagamento. Ecco gli incassi e i visitatori della prima settimana, Artribune, 10.07.2023

Federazione consulte universitarie di archeologia, Lettera aperta al Ministro della Cultura, 25.06.2023

La valorizzazione economica dei beni culturali: profili giuridici, Università di Salerno, 19.06.2023

Creative Commons – Capitolo italiano, Osservazioni sull’impatto negativo del D.M. 11 aprile 2023, n. 161 sulla ricerca e sulla circolazione delle immagini del patrimonio culturale italiano (ITA & ENG), 13 giugno 2023

S. Segnalini, F. Caponigri, Le linee guida sul diritto all’immagine dei beni culturali sono fuori dal tempo, Domani, 02.06.2023

S. Rizzo, L’assurda tassa sulle foto a monumenti e opere d’arte che piace tanto al governo, L’Espresso, 01.06.2023

Per la libera circolazione delle immagini del patrimonio culturale pubblico, petizione

A. Negri Clementi, V. Tommasi, Quanto costa riprodurre Botticelli? Dibattito e tariffe, We Wealth, 31.05.2023

Il Brasile copia la fontana di Trevi, le statue sono di silicone. Nella città termale di Serra Negra per dare impulso al turismo, ANSA, 19.05.2023

R. Di Santo, Uso delle immagini dei beni culturali: il costo della bellezza, We Wealth, 17.05.2023

Arriva la petizione per la libera circolazione delle immagini del patrimonio culturale pubblico, Insideart, 16.05.2023

M. Brando, Il (caro) prezzo da pagare per le immagini dei beni culturali, Treccani Magazine, 15.05.2023

A. De Robbio, Immagini a pagamento, anche per i ricercatori, Il Bo, 15.05.2023

Immagini dei beni culturali, le precisazioni del MiC: “niente canone per riviste scientifiche e tesi”, Finestre sull’arte, 15.05.2023

Giulia Giaume, Il Tribunale di Firenze riconosce il diritto all’immagine dei beni culturali, Artribune, 15.05.2023

R. Desantis, Beni culturali, studiosi contro Sangiuliano: “No al tariffario sulle opere d’arte”, Repubblica, 13.05.2023

S. Monti, Immagini dei beni culturali e intelligenza artificiale: cosa ci aspetta?, Artribube, 12.05.2023

P. Liverani, Le foto dei beni culturali a pagamento anche per i ricercatori, Roars, 09.05.2023

Tariffe per le foto dei beni culturali, le associazioni si appellano al ministro, Le finestre sull’arte, 09.05.2023

Didier Rykner, L’Italie taxe les photographies même pour les chercheurs, La Tribune de l’Art, 07.05.2023

Immagini dei beni culturali, Aisa: modificare le politiche ministeriali, Agenzia Cult, 05.05.2023

E. Sacchetto, “Open to Meraviglia”: effetto boomerang per gli Uffizi tra presunta mancata autorizzazione e possibile lesione dell’immagine del bene culturale, Collezione da Tiffany, 04.05.2023

D. Manacorda, L’avevano detto e l’hanno fatto. «Le immagini si devono pagare!», Il Giornale dell’Arte, 04.05.2023

Immagini dei beni culturali “a pagamento”: lettera aperta a Sangiuliano da parte dell’Associazione italiana per la promozione della Scienza Aperta, Archeo Reporter, 04.05.2023

M. Cera, A.M. Desiderà, La riproduzione del bene culturale al tempo degli NFT, Il Sole 24 ore, 03.05.2023

Il decreto Sangiuliano sui canoni di riproduzione delle foto ai beni culturali (che fa discutere), 02.05.2023

F. Cristoferetti, Il Castello del Buonconsiglio finisce a Verona (e Torre Aquila a Caldes). L’ennesimo errore della ‘Venere influencer’ della campagna del Ministero, Il Dolomiti, 30.04.2023

S. Alagna, Open access per le istituzioni culturali: Wikipedia lancia un invito ai musei italiani, Repubblica, 29.04.2023

G. Volpe, Beni culturali: immagini a pagamento, Archeologia viva, 28.04.2023

Immagini beni culturali, Consulte Archeologia: MiC ritiri linee guida sui canoni, Agenzia di stampa CULT, 28.04.2023

Pagamento per immagini dei beni culturali, il disappunto delle consulte universitarie. Appello al ministro Sangiuliano, Archeo Reporter, 27.04.2023

Giuseppe Calabi, Sharon Hecker, L’Uomo Vitruviano, che puzzle complicato!, We Wealth, 27.04.2023

Gloria Gatti, Enrico Tantucci, Le Gallerie dell’Accademia contro Ravensburger per l’Uomo Vitruviano, Il Giornale dell’Arte, 25.04.2023

C. Battistella, Riproduzione dei beni culturali: il puzzle dell’Uomo Vitruviano, Diritto al digitale, 24.03.2023

Giuditta Giardini, Una riflessione sul modello “Homo oeconomicus” del Ministero della Cultura, Wikimedia Italia, 20.04.2023

“Il patrimonio culturale e le sue immagini. Diritto, gestione e nuove tecnologie”, presentazione del volume di Antonio Leo Tarasco e Roberto Miccù, Università degli Studi di Perugia, 31.03.2023

G. Cavagna di Gualda, La riproduzione di opere d’arte da parte delle aziende. Diversi profili e responsabilità da considerare (e spesso non considerati), Collezione da Tiffany, 23.03.2023

Fabio Boscariol De Roberto, “L’Uomo vitruviano” di Leonardo: no al puzzle senza consenso e pagamento dei diritti, Altalex, 14.03.2023

A.L. Tarasco, L’uso delle immagini delle opere d’arte, in Relazione di Antonio Leo Tarasco al seminario organizzato dalla Camera di commercio di Toscana Nord-Ovest su “L’uso delle immagini delle opere d’arte: i vincoli di legge e il diffuso convincimento della libertà di utilizzo”, Viareggio, Museo di Arte Contemporanea, 10 Marzo 2023

Deborah De Angelis, Brigitte Vézina, L’uomo vitruviano: un rompicapo per il pubblico dominio, Wikimedia Italia, 03.03.2023

Deborah De Angelis, Brigitte Vézina, The Vitruvian Man: A Puzzling Case for the Public Domain, Communia, 01.03.2023

ICOM Italia, Le osservazioni di ICOM Italia sull’Atto di indirizzo del 13 gennaio 2023

Digitalizzazione, Società ingegneria culturale: No a svendita immagini del patrimonio, 07.11.2023

M. Pirrelli, Corte dei Conti: la digitalizzazione della cultura ancora in ritardo, Il Sole 24 ore, 25.10.2023

D. Manacorda, Quell’ossessiva tentazione del MiC di «fare cassa», Il Giornale dell’Arte, 07.02.2023

A.L. Tarasco, Il patrimonio culturale e le sue immagini. Diritto, gestione e nuove tecnologie, Presentazione del volume “Il patrimonio culturale e le sue immagini. Diritto, gestione e nuove tecnologie” (A. L. Tarasco e R. Miccù), Editoriale scientifica, Napoli, 2022, svoltasi a Napoli, presso il Museo archeologico nazionale, Lunedì 12 Dicembre 2022. Moderati e introdotti da Francesco De Core (Direttore de Il Mattino), sono intervenuti Giovanni Leone (Università Federico II di Napoli), Antonio Bartolini e Cristina Galassi (Università di Perugia)

S. Aliprandi, Lo “pseudo-copyright” sui beni culturali: ecco perché è un problema tutto italiano, Agenda digitale, 13.07.2022

A.L. Tarasco, relazione al 1° Convegno della “Società italiana per l’ingegneria culturale” svoltosi a Roma, presso la Facoltà di Economia dell’Università “La Sapienza”, il 18 giugno 2021, sul tema “Ingegneria culturale e utilizzazione economica delle immagini del patrimonio culturale”

Digitalizzazione, Società ingegneria culturale: No a svendita immagini del patrimonio, Agenzia Cult, 07.11.2020

ReCreating Europe – Final Conference

Diritto comparato della proprietà intellettuale 2022-2023

Docente: Roberto Caso

Informazioni: qui

Calendario delle lezioni: qui (può subire variazioni)

Calendario dei seminari: qui

Gli studenti che intendono studiare la materia devono iscriversi alla comunità Moodle di riferimento

Lezione 1. Introduzione

Slide: Lezione 1

Letture:

R. Caso, Bibliografia essenziale sulla proprietà intellettuale e sul diritto d’autore

R. Caso, Proprietà intellettuale, AISA Dizionario della scienza aperta, 2022

Mark A. Lemley, Property, Intellectual Property, and Free Riding. Texas Law Review, Vol. 83, p. 1031, 2005, Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=582602

R. Stallman, Did You Say “Intellectual Property”? It’s a Seductive Mirage, 2004-2021, Policy Futures in Education, Volume 4, Number 4, 2006, trad. it: Hai detto “proprietà intellettuale”? È un miraggio seducente

M.C. Pievatolo, La comunicazione del sapere. La questione del diritto d’autore, Bollettino telematico di filosofia politica, 2007-2016

W. Fisher, Theories of Intellectual Property, in Stephen Munzer, ed., New Essays in the Legal and Political Theory of Property (Cambridge University Press, 2001)

W. Fisher, IP theory

A. Gambaro, Dai beni immobili ai beni virtuali, in Enciclopedia Treccani, 2009

U. Pagano, Il capitalismo dei monopoli intellettuali, Il Menabò di etica ed economia, 14 dicembre 2021

Visioni:

Franke Forum: Adrian Johns on “The Politics of Media Piracy“

Letture:

G. Pascuzzi, Cosa intendiamo per «metodo casistico»?, Trento Law and Technology Research Papers; nr. 29, 2016

R. Caso, Capitolo 1 – Il metodo casistico-problematico, in R. Caso, La società della mercificazione e della sorveglianza: dalla persona ai dati. Casi e problemi di diritto civile, Milano, Ledizioni, 2021

R. Caso, Capitolo 2 – Gli argomenti interpretativi, in R. Caso, La società della mercificazione e della sorveglianza: dalla persona ai dati. Casi e problemi di diritto civile, Milano, Ledizioni, 2021

R. Caso, Capitolo 3 – La tecnica argomentativa del bilanciamento dei diritti, in R. Caso, La società della mercificazione e della sorveglianza: dalla persona ai dati. Casi e problemi di diritto civile, Milano, Ledizioni, 2021

R. Caso, Capitolo 4 – Diritto e tecnologia, in R. Caso, La società della mercificazione e della sorveglianza: dalla persona ai dati. Casi e problemi di diritto civile, Milano, Ledizioni, 2021

–> LawTech –> Diritto civile

Visioni:

The Paper Chase (di James Bridges) – una scena

Lezione 2 Evoluzione della proprietà intellettuale

Slide: Lezione 2

Letture:

P.S. Menell, M.A. Lemley, R.P. Merges, S. Balganesh, Intellectual Property in the New Technological Age: 2020 – Chapters 1 and 2 (July 11, 2020). Stanford Public Law Working Paper

J. Boyle, J. Jenkins, Intellectual Property: Law & the Information Society – Cases & Materials: An Open Casebook, ult. ed. (2021), Publisher: CreateSpace Independent Publishing Platform, 1-38

Lezione 3 – Teorie – limiti alla proprietà intellettuale, informazioni e dati

Slide: Lezione 3

Maria Chiara Pievatolo, La comunicazione del sapere. La questione del diritto d’autore, Bollettino telematico di filosofia politica, 2007-2016

William Fisher, Theories of Intellectual Property, in Stephen Munzer, ed., New Essays in the Legal and Political Theory of Property (Cambridge University Press, 2001)

Lezione 4 – Seminario – La proprietà dei dati nel diritto dell’Unione Europea

Prof. Maurizio Borghi, Università di Torino

La proprietà dei dati nel diritto dell’Unione Europea

Lezione 5 – Segreto commerciale

Slide: Lezione 5

Letture:

TRIPS, Sec. 7, art. 39

Art. 98-99 d.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30, Codice della proprietà industriale

Trib. Torino 15 novembre 2018, in Foro it., 2019, I, 2568

D. Sarti, Informazioni aziendali segrete, Diritto on line, Treccani, 2014

M. Libertini, Le informazioni commerciali riservate (segreti commerciali) come oggetto di diritti di proprietà industriale, in Il Diritto industriale 6/2017

M.L. Montagnani, Dati e proprietà intellettuale in Europa: dalla “proprietà” all’”accesso”, «Il diritto dell’economia», anno 66, n. 101 (1 2020), pp. 539-569

Visioni:

Duplicity di Tony Gilroy (2009) – Trailer

Lezione 6 Brevetto per invenzione e software

Slide: Lezione 6

Letture:

Art. 45 ss. d.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30, Codice della proprietà industriale

Diamond v. Diehr, 450 U.S. 175 (1981)

Bilski v. Kappos, 561 U.S. 593 (2010)

Alice Corp. v. CLS Bank Intern’l 134 S. Ct. 2347 (2014) –> J. Boyle, J. Jenkins, Intellectual Property: Law & the Information Society – Cases & Materials: An Open Casebook, ult. ed. (2021), pp. 685-695

Ufficio europeo brevetti, 1° luglio 1998, n. 1173/97, in Foro it., 2000, IV, 187

Lezione 7 Brevetto per invenzione, farmaci, vaccini e biotecnologie

Slide: Lezione 7

Visioni:

Enzo Biagi intervista Albert Sabin (min. 23-32 ca.)

Letture:

Art. 45 ss., art. 65, d.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30, Codice della proprietà industriale

D .lgs. 10 febbraio 2005, n. 30, Codice della proprietà industriale, art. 70-bis

Modifiche al codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 – Disegni di legge, Atto Senato n. 411, XIX Legislatura

Istituto Mario Negri, Perché non brevettiamo le nostre ricerche

J.E. Stiglitz, Economic Foundation of Intellectual Property Rights, in Duke Law Journal, 2008

Diamond v. Chakrabarty, 447 U.S. 303 (1980)

Ass’n for Molecular Pathology v. Myriad Genetics, Inc., 569 U.S. 576 (2013)

J. Boyle, J. Jenkins, Intellectual Property: Law & the Information Society – Cases & Materials: An Open Casebook, ult. ed. (2021), Publisher: CreateSpace Independent Publishing Platform, 659-666

J.L. Contreras, COVID-19 as an Example of Why Genomic Sequence Data Should Remain Patent Ineligible, 2021

Riferimenti:

R. Caso, Pandemia e vaccini. L’irrisolvibile antagonismo tra scienza aperta e proprietà intellettuale, versione 2.0, 23 maggio 2021, Trento LawTech Research Paper series nr. 44, in Rivista critica del diritto privato, nr. 2/2021

R. Caso (a cura di), Covid-19, pandemia, proprietà intellettuale e open science

Visioni:

Seminario (video): –> LawTech Webinar: Vaccini anti-COVID19: bene comune o proprietà privata?, Università di Trento, AISA, 10 marzo 2021

Open Science o proprietà intellettuale? Il caso dei brevetti universitari sui vaccini – Università del Piemonte Orientale, giovedì 17 marzo 2022, dalle ore 11,00 alle ore 13,00. Video disponibile qui.

Lezione 8 – Seminario – All Roads Lead to Tokens – Copyright, NFTs and the Arts

Prof. Peter Mezei (University of Szeged)

Letture:

Mezei, Péter and Lapatoura, Ioanna, All Roads Lead to Tokens – The Impact of NFTs on Galleries and Museums (March 27, 2023). Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=4400918 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.4400918

Lezione 9 – Diritto d’autore e software

Slide: Lezione 9

Letture:

G. Pascuzzi, R. Caso, Il diritto d’autore dell’era digitale, in G. Pascuzzi, Il diritto dell’era digitale, Il Mulino, Bologna, 2020, cap. x, pp.195-234

Art. 4, 5, 6 direttiva 2009/24/CE relativa alla tutela giuridica dei programmi per elaboratore

Corte giustizia 2 maggio 2012, C-406/10 (SAS), in Foro it., 2012, IV, 397

Corte giustizia 6 ottobre 2021, C-13/20 (Top System SA)

US Supreme Court, Google LLC v. Oracle America, Inc., April 5, 2021

P. Samuelson, Three Surprises in the Supreme Court’s Google v. Oracle Decision, Kluwer Copyright Blog, April 12, 2021

Lezione 10 – Come si affronta un esame scritto

Slide: Lezione 10

R. Caso, La società della mercificazione e della sorveglianza: dalla persona ai dati, Milano, Ledizioni, 2021, Capitolo 6 “Come si affronta un esame scritto”

Lezione 11 – Diritto d’autore, dati e banche dati

Slide: Lezione 11

Feist v. Rural Telephone Service 499 U.S. 340 (1991)

Art. 7, direttiva 1996/9/CE, relativa alla tutela giuridica delle banche di dati

Corte giustizia 16 luglio 2009, C-5/08 (Infopaq)

Corte giustizia 15 gennaio 2015, C-30/14 (Ryanair)

Corte giustizia 3 giugno 2021, C‑762/19 (CV-Online Latvia)

Lezione 12 – Diritto d’autore, dati e Text and Data Mining

Slide: Lezione 12

Letture:

Art. 3, direttiva 2019/790/UE sul diritto d’autore nel mercato unico digitale

Art. 4, direttiva 2019/790/UE sul diritto d’autore nel mercato unico digitale

Feist v. Rural Telephone Service 499 U.S. 340 (1991)

Corte giustizia 16 luglio 2009, C-5/08 (Infopaq)

Corte giustizia 15 gennaio 2015, C-30/14 (Ryanair)

Approfondimenti:

S. Orlando, Il diritto di Text and Data Mining (TDM) non esiste, in Rivista italiana di informatica e diritto, 5, 1 (feb. 2023), 15. DOI: https://doi.org/10.32091/RIID0096

T. Margoni, M. Kretschmer, A deeper look into the EU Text and Data Mining exceptions: Harmonisation, data ownership, and the future of technology, 2021, Zenodo, https://doi.org/10.5281/zenodo.5082012

P. Guarda, Il regime giuridico dei dati della ricerca scientifica, Università di Trento/Editoriale Scientifica, 2021, 100-115

R. Ducato, A. Strowel, Ensuring Text and Data Mining: Remaining Issues With the EU Copyright Exceptions and Possible Ways Out, CRIDES Working Paper Series no. 1/2021

R. Caso, Il conflitto tra diritto d’autore e ricerca scientifica nella disciplina del text and data mining della direttiva sul mercato unico digitale, Trento LawTech Research Papers, nr. 38, Trento, Università degli studi di Trento, 2020; Il diritto industriale, 2020

Lezione 13 Seminario – La proprietà intellettuale su dati e applicazioni di IA. Le sfide per le tecnologie della transizione green e digital dell’Unione Europea

Dott.ssa Marta Arisi (Scicences Po)

Lezione 14 Seminario

Prof. Paolo Guarda

Lezione 15 – Free Software, Creative Commons, Open Access

Slide: Lezione 15

Letture:

Free Software Foundation, What is free software

J. Boyle, A Creative Commons, in J. Boyle, The Public Domain, 179–181, 183–200

L. Lessig, Cultura libera, 2005, 154 ss.

Peter Suber, Open Access, 2012, 1-27

Lezione 16 – Seminario – “Proprietà intellettuale e trasferimento tecnologico dei risultati della ricerca pubblica sul miglioramento genetico viticolo”

Dott. Arturo Pironti (FEM)

Lezione 17- Diritto d’autore accademico e Secondary Publication Right

Slide: Lezione 17

Letture:

Cost. art. 9, 21, 33, 34

Huniversal Declaration of Human Rights, art. 27

Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali, art. 15

Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea, art. 10, 11, 13, 14

R. Caso, La società della mercificazione e della sorveglianza: dalla persona ai dati. Casi e problemi di diritto civile, Milano, Ledizioni, 2021 – Capitolo 23

DDL n. 1146 (Parlamento Italiano, Senato della Repubblica), art. 1, comma 2

AISA, Diritto di ripubblicazione in ambito scientifico

Science Commons, SPARC, Addendum al contratto editoriale di pubblicazione

L. 19 aprile 1925, n. 475, repressione della falsa attribuzione di lavori altrui da parte di aspiranti al conferimento di lauree, diplomi, uffici, titoli e dignità pubbliche

Codice etico dell’Università di Trento (2014), art. 5.10 (Integrità – Risultati dell’ingegno e plagio)

Codice d’onore degli studenti (Università di Trento, 2016), Condotte specifiche 1.g)

A. Swartz, Guerilla Open Access Manifesto, 2008

R. Caso, – Il diritto d’autore accademico nel tempo dei numeri e delle metriche, Trento, LawTech Research Paper nr. 36, Trento, Università degli studi di Trento, 2018

Approfondimenti:

R. Caso, G. Dore, Academic Copyright, Open Access and the “Moral” Second Publication Right, Trento LawTech Research Paper nr. 47, 2021, in European Intellectual Property Review, 6/2022, 332-342

Lezione 18 – Seminario

Dott.ssa Lorenza Giordani

Street art e diritto d’autore: un equilibrio giuridico incerto

Lezione 19 – Proprietà intellettuale, smart farming e dati

Lezione 19: slide

Letture:

T.J. Horton, D. Kirchmeier (2020), Monopolizing the Digital Agricultural Information Market: John Deere’s Nefarious “Right to Repair” Scheme, CPI Antitrust Chronicle, 2020

Lezione 20- Conclusioni

Discutendo intorno alla pseudo-proprietà intellettuale

CopyrightX – University of Trento (Italy) 2022-2023

The course CopyrightX – University of Trento (Italy) is based on materials developed by William Fisher for CopyrightX at Harvard Law School. “CopyrightX is a twelve-week networked course that has been offered annually since 2013 under the auspices of Harvard Law School and the Berkman Klein Center for Internet and Society. The course will next be taught from January to May of 2023″.

Il corso CopyrightX – University of Trento (Italy) è basato sui materiali sviluppati da William Fisher per CopyrightX alla Harvard Law School.

Bando per la selezione dei partecipanti

Docenti: Roberto Caso, Giulia Dore

CopyrightX Trento reading

1. The Foundations of Copyright Law

- Immanuel Kant, L’illegittimità della ristampa dei libri (trad. it. di Maria Chiara Pievatolo), 1785

- Alessandro Manzoni, Lettera di Alessandro Manzoni al signor professore Girolamo Boccardo intorno ad una questione di così detta proprietà letteraria, 1860

- Luigi Einaudi, Rileggendo Ferrara – a proposito di critiche recenti alla proprietà letteraria ed industriale, in Rivista di storia economica, V, n. 4, dicembre 1940, pp. 217-256

- Maria Chiara Pievatolo, La comunicazione del sapere. La questione del diritto d’autore, 2007-2016

- Roberto Caso, Alle origini del copyright e del diritto d’autore: spunti in chiave di diritto e tecnologia, 2010

- 17 U.S.C. 102(a)

- Art. 1, 2, L. 22 aprile 1941, n. 633, Protezione del diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio

- Feist Publications, Inc. v. Rural Telephone Service Co., 499 U.S. 340 (1991) [pdf] [MS Word][h2o]

- Mannion v. Coors Brewing Co., 377 F.Supp. 2d 444 (S.D.N.Y. 2005): paragraphs 1-79 [pdf] [MS Word] [h2o][Illustrations]

- Cass., 19 febbraio 2015, n. 3340, Soc. Universal Music Publishing Ricordi c. De Gregori, in Foro it., 2015, I, 2031

2. Fairness and Personality Theories

- William Fisher, “Theories of Intellectual Property,” in Stephen Munzer, ed., New Essays in the Legal and Political Theory of Property (Cambridge University Press, 2001)

- Turner Entertainment Co. v. Huston, Court of Appeal of Versailles, France, December 19, 1994 [pdf]

- Maurizio Borghi, Copyright, property and personality. Note on Hegel, 2018

- Giorgio Resta, Diritti della personalità: problemi e prospettive, in Dir. informazione e informatica, 2007, 1043

- Art. 6-bis, Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works of September 9, 1886

- Art. 6, 20, L. 22 aprile 1941, n. 633, Protezione del diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio

- Cass., 5 luglio 2019, n. 18220, in Foro it., 2019, I, 3957

3. The Subject Matter of Copyright

- DC Comics v. Towle, 802 F.3d 1012 (9th Cir. 2015) [pdf] [MS Word] [h20]

- Star Athletica v. Varsity Brands (US Supreme Court 2017) [pdf]

- Art. 1, 2, L. 22 aprile 1941, n. 633, Protezione del diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio

- Cass., 30 aprile 2020, n. 8433

4. Welfare Theory

- Oracle v. Google (CAFC 2014) [pdf] [MS Word] [h2o]

- Mario Libertini, Funzioni e ancoraggi apicali della proprietà intellettuale, 2014

5. Authorship

- 17 U.S.C. 201

- Art. 6, L. 22 aprile 1941, n. 633, Protezione del diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio

- Lindsay v. The Wrecked and Abandoned Vessel R.M.S. Titanic, 52 U.S.P.Q.2d 1609 (S.D.N.Y. 1999) [pdf] [MS Word][h2o]

- Aalmuhammed v. Lee, 202 F.3d 1227 (9th Cir. 1999) [pdf] [MS Word] [h2o]

- Cass. 1° luglio 2004, n. 12089

6. The Mechanics of Copyright

- Stewart v. Abend, 495 U.S. 207 (1990) [pdf] [MS Word] [h2o]

- Eldred v. Ashcroft, 537 U.S.1 86 (2003) [pdf] [MS Word] [h2o]

- EUCJ, Flos SpA 2011, Case C-168/09

7. The Rights to Reproduce and Modify

- 17 U.S.C. 106

- Art. 4, 13, 18, L. 22 aprile 1941, n. 633, Protezione del diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio

- Art. 2, Directive 2001/29/EC of the European Parliament and of the Council of 22 May 2001 on the harmonisation of certain aspects of copyright and related rights in the information society

- Steinberg v. Columbia Pictures Industries, Inc., 663 F.Supp. 706 (S.D.N.Y. 1987) [pdf] [MS Word] [h2o] [Illustrations]

- Rentmeester v. Nike, Inc. (9th Cir. 2018) [pdf]

- Mannion v. Coors Brewing Co., 377 F.Supp. 2d 444 (S.D.N.Y. 2005): paragraphs 81-94 [pdf] [MS Word] [h2o] [Illustrations]

- Cass. ord., 12 dicembre 2017, n. 29811

8. The Rights to Distribute, Perform, and Display

- Kirtsaeng v. John Wiley & Sons (U.S. Supreme Court, March 19, 2013) [pdf] [MS Word] [h2o]

- American Broadcasting Companies v. Aereo, Inc., 134 S.Ct. 2498 (2014) [pdf] [MS Word] [h2o]

- EUCJ, UsedSoft GmbH v. Oracle International Corp.(2012) (C-128/11)

- EUCJ, GS Media BV v. Sanoma Media Netherlands BV et al. (2016) (C‑160/15)

- EUCJ,VCAST Limited v. RTI SpA (2017) (C‑265/16)

- EUCJ, Nederlands Uitgeversverbond et al. v. Tom Kabinet Internet BV et al. (C‑263/18)

9. Fair use and Misuse

- 17 U.S.C. 107

- Art. 10, Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works of September 9, 1886

- Art. 70, L. 22 aprile 1941, n. 633, Protezione del diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio

- Campbell v. Acuff-Rose Music, Inc., 510 U.S. 569 (1994) [pdf] [MS Word] [h2o]

- Cariou v. Prince, Docket No. 11-1197-cv (2nd Cir. 2013) [pdf] [MS Word] [h2o]

- Authors Guild v. Google, 804 F.3d 202 (2d Cir. 2015) [pdf] [MS Word] [h2o]

- Oracle v. Google (CAFC 2018) [pdf]

- Sony Corp. v. Universal City Studios, 464 U.S. 417 (1984) (link)

- EUCJ, Funke Medien NRW GmbH, C‑469/17 (link)

- Trib. Milano 13 luglio 2011 Fond. Giacometti c Fond. Prada [pdf]

- T. F. Aplin, L.A. Bently, Lionel A. F., Displacing the Dominance of the Three-Step Test: The Role of Global, Mandatory Fair Use (February 6, 2018), in Wee Loon Ng, Haochen Sun, and Shyam Balganesh (eds) Comparative Aspects of Limitations and Exceptions in Copyright Law (CUP, 2018), University of Cambridge Faculty of Law Research Paper No. 33/2018

- C. Sganga, S. Scalzini, From Abuse of Right to European Copyright Misuse: A New Doctrine for EU Copyright Law (July 31, 2016). International Review of Intellectual Property and Competition Law (IIC), 2017, vol. 48(4), pp.405-435. (link)

10. Cultural Theory

- 17 U.S.C. 106A

- William Fisher, “The Puzzle of Traditional Knowledge,” 67 Duke Law Journal 1511 (2018)

11. Supplements to Copyright: Secondary Liability and Para-copyright

- Metro-Goldwyn-Mayer, Inc. v. Grokster, 545 U.S. 913 (2005) [pdf] [MS Word] [h2o]

- Viacom v. YouTube, 676 F.3d 19 (CA2 2012) [pdf] [MS Word] [h2o]

- EUCJ, Sabam v. Netlog (C‑360/10) (2012) (link)

- EUCJ, Nintendo Co. Ltd v. PCBox srl (Causa C‑355/12) (2014) (link)

- Art. 6, Directive 2001/29/EC of the European Parliament and of the Council of 22 May 2001 on the harmonisation of certain aspects of copyright and related rights in the information society

- Art. 17, Directive 2019/790 of the European Parliament and of the Council of 17 April 2019 on copyright and related rights in the Digital Single Market and amending Directives 96/9/EC and 2001/29/EC (link)

12. Remedies

- 17 U.S.C. 501, 502, 503, 506

- Art. 156, 156-bis, 156-ter, 157, 158, L. 22 aprile 1941, n. 633, Protezione del diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio

- Salinger v. Colting, 607 F.3d 68 (2d Cir. 2010) [pdf] [MS Word] [h2o]

- United States v. Moran, 757 F.Supp. 1046 (D.Neb. 1991) [pdf] [MS Word] [h2o]

- EUCJ, Bonnier Audio AB v. Perfect Communication Sweden AB (C‑461/10) (2012) (link)

- Cass. 3 giugno 2015, n. 11464

Diritto dell’era digitale 2022-2023

Docenti: Roberto Caso, Giorgia Bincoletto

Informazioni qui

Calendario delle lezioni: qui (può subire variazioni)

Gli studenti che intendono studiare la materia devono iscriversi alla comunità Moodle di riferimento

Testi suggeriti:

G. Pascuzzi, Il diritto dell’era digitale, Il Mulino, Bologna, 2020

G. Pascuzzi, La cittadinanza digitale, Il Mulino, Bologna, 2021

Lezione 1 – Introduzione

Slide: Lezione 1

Letture:

G. Pascuzzi, Il diritto dell’era digitale, Il Mulino, Bologna, 2020, Introduzione, pp. 17-31

R. Caso, Capitolo 4 – Diritto e tecnologia, in R. Caso, La società della mercificazione e della sorveglianza: dalla persona ai dati. Casi e problemi di diritto civile, Milano, Ledizioni, 2021

Lezione 2 – Cittadinanza digitale

Slide: Lezione 2

Letture:

G. Pascuzzi, La cittadinanza digitale, Il Mulino, Bologna, 2021

Lezione 3 – Hardware, software, algoritmi

Slide: Lezione 3

Letture:

G. Pascuzzi, Il diritto dell’era digitale, Il Mulino, Bologna, 2020, pp. 35-47

Free Software Foundation, What is free software

Visioni:

Lezione 4 – Reti ed Internet

Slide: Lezione 4

Letture:

G. Pascuzzi, Il diritto dell’era digitale, Il Mulino, Bologna, 2020, pp. 49-74

Lezione 5 – Il diritto d’autore dell’era digitale 1

Slide: Lezione 5

Letture:

G. Pascuzzi, R. Caso, Il diritto d’autore dell’era digitale, in G. Pascuzzi, Il diritto dell’era digitale, Il Mulino, Bologna, 2020, cap. x, pp.195-234

Art. 4, 5, 6 direttiva 2009/24/CE relativa alla tutela giuridica dei programmi per elaboratore

Corte giustizia 3 luglio 2012, C-128/11 (UsedSoft)

Corte giustizia 6 ottobre 2021, C-13/20 (Top System SA)

Lezione 6 – Il diritto d’autore dell’era digitale 2

Slide: Lezione 6

Letture:

G. Pascuzzi, R. Caso, Il diritto d’autore dell’era digitale, in G. Pascuzzi, Il diritto dell’era digitale, Il Mulino, Bologna, 2020, cap. x, pp.195-234

Free Software Foundation, What is free software

J. Boyle, A Creative Commons, in J. Boyle, The Public Domain, 179–181, 183–200

L. Lessig, Cultura libera, 2005, 154 ss.

Peter Suber, Open Access, 2012, 1-27

Art. 3, direttiva 2001/29/CE sul diritto d’autore nella società dell’informazione

Art. 6, direttiva 2001/29/CE sul diritto d’autore nella società dell’informazione

Art. 17, direttiva 2019/790/UE sul diritto d’autore nel mercato unico digitale

Sony Corp. of America v. Universal City Studios, Inc., 464 U.S. 417 (1984)

Corte giustizia 23 gennaio 2014, C-355/12 (Nintendo)

Corte giustizia 9 marzo 2021, C‑392/19 (VG Bild-Kunst)

Corte giustixia sentenza 26/04/2022, C-401/19 (Polonia c. Parlamento e Consiglio)

Visioni:

https://www.deutsche-digitale-bibliothek.de/

Approfondimenti:

R. Caso, La Corte di giustizia e la tutela delle misure tecnologiche di protezione del diritto d’autore: cinquanta (e più) sfumature di grigio, Trento LawTech Research Papers, nr. 19, Trento, Università degli Studi di Trento, 2014, in Foro italiano, 2014, IV, 207

R. Caso, Diritto d’autore, comunicazione al pubblico e misure tecnologiche di protezione contro il framing: VG Bild-Kunst e l’ultimo cioccolatino della Corte di Giustizia, in Foro it., 2021, I, IV, Trento LawTech Research Papers, nr. 45, Trento, Università degli studi di Trento, luglio 2021

M. Arisi, Che lo sforzo (o il bilanciamento?) sia con te! L’art. 17 della direttiva copyright e la libertà di espressione nel diritto europeo dell’era digitale, 2022 https://doi.org/10.5281/zenodo.7162361

Lezione 7- Big data e open data

Slide: Lezione 7

Letture:

G. Pascuzzi, Il diritto dell’era digitale, Il Mulino, Bologna, 2020, cap. XIV, pp. 265-278

Approfondimenti:

R. Caso, Open Data, ricerca scientifica e privatizzazione della conoscenza, Trento LawTech Research Paper nr. 48, 2022, in Diritto dell’informazione e dell’informatica, 4/5 2022, 815-836

Lezione 8 – Dal diritto alla riservatezza al diritto alla protezione dei dati personali 1

Slide: Lezione 8

Letture:

G. Pascuzzi, Il diritto dell’era digitale, Il Mulino, Bologna, 2020, cap. III, pp. 77-111

Lezione 9 – Dal diritto alla riservatezza al diritto alla protezione dei dati personali 2

Slide: Lezione 9

Letture:

G. Pascuzzi, Il diritto dell’era digitale, Il Mulino, Bologna, 2020, cap. III, pp. 77-111

Lezione 10 – Internet of Things

Slide: Lezione 10

Letture:

G. Pascuzzi, Il diritto dell’era digitale, Il Mulino, Bologna, 2020, cap. XII, pp. 253-258

Lezione 11 – Documento elettronico e amministrazione digitale

Slide: Lezione 11

Letture:

G. Pascuzzi, Il diritto dell’era digitale, Il Mulino, Bologna, 2020, cap. IV, pp. 113-135, cap. XX, pp. 337-343

Lezione 12 – Digitalizzazione: dai titoli di credito alla circolazione dei beni

Slide: Lezione 12

Letture:

G. Pascuzzi, Il diritto dell’era digitale, Il Mulino, Bologna, 2020, cap. V e cap. VI, pp. 137-147

Lezione 13 – Commercio elettronico

Slide: Lezione 13

Letture:

G. Pascuzzi, Il diritto dell’era digitale, Il Mulino, Bologna, 2020, cap. VIII, pp. 159-187

Lezione 14 – Eredità digitale

Slide: Lezione 14

Letture:

Lezione 15 – Responsabilità dell’Internet Service Provider

Slide: Lezione 15

Letture:

G. Pascuzzi, Il diritto dell’era digitale, Il Mulino, Bologna, 2020, cap. XVI, 309-314

Lezione 16 – Seminario – Blockchain e smart contracts

Slide: Lezione 15

“Profili giuridici della Blockchain: vantaggi e rischi per i dati”, Dott.ssa Chantal Bomprezzi (Università di Bologna)

Letture:

G. Pascuzzi, Il diritto dell’era digitale, Il Mulino, Bologna, 2020, cap. XV, pp. 276-288

Lezione 17 – Seminario – Intelligenza Artificiale

“Profili informatico-giuridici dell’intelligenza artificiale: il potere dei dati”, Dott. Salvatore Sapienza (Università di Bologna)

Lezione 18 – European Data Strategy e Data Package

Slide: Lezione 18

Letture:

Lezione 19 – Conclusioni: le caratteristiche dell’era digitale

Slide: Lezione 19

Letture:

G. Pascuzzi, Il diritto dell’era digitale, Il Mulino, Bologna, 2020, parte IV, pp. 347-379

Lezione 20 – Seminario -Internet Platforms

“Self-regulating Platforms? Copyright Content Moderation in the EU”, Prof. Péter Mezei, Szeged University, Hungary

Diritto d’autore e arte 2022-2023

Docenti: Roberto Caso, Giulia Dore (LawTech Group)

Informazioni: qui

Calendario delle lezioni: qui (può subire variazioni)

Calendario dei seminari: qui

Gli studenti che intendono studiare la materia devono iscriversi alla comunità Moodle di riferimento

Lezione 1 Introduzione

Slide: Lezione 1

Letture:

M.C. Pievatolo, La comunicazione del sapere. La questione del diritto d’autore, Bollettino telematico di filosofia politica, 2007-2008

M.J. Madison, Beyond Creativity: Copyright as Knowledge Law (April 30, 2010). Vanderbilt Journal of Entertainment and Technology Law, Vol. 12, p. 817, 2010, University of Pittsburgh Legal Studies Research Paper No. 2010-15, Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=1599621

A. Manzoni, Lettera di Alessandro Manzoni al signor professore Girolamo Boccardo intorno ad una questione di così detta proprietà letteraria, 1860

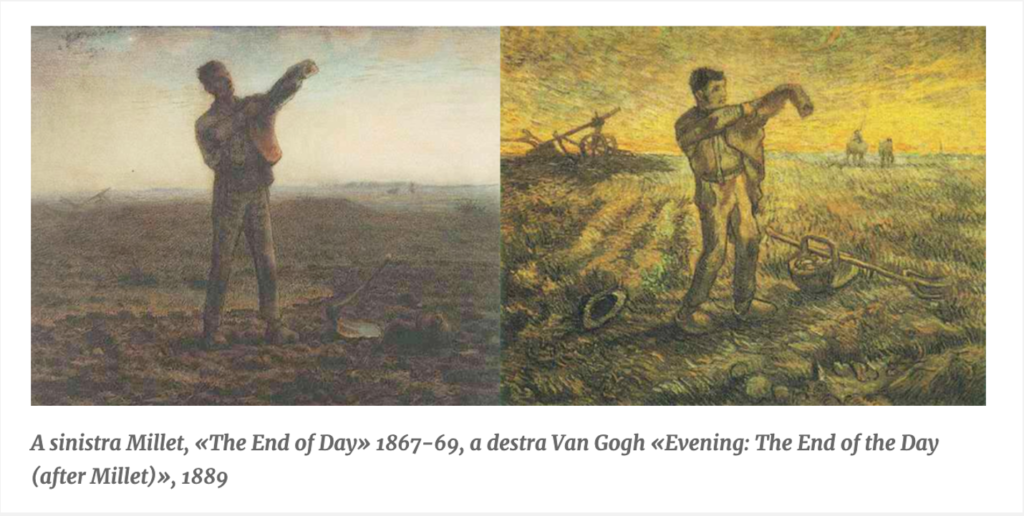

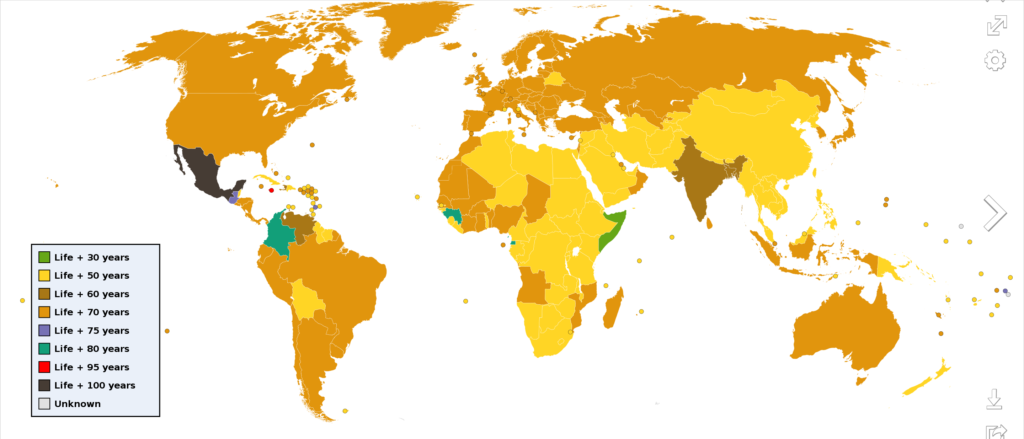

Mappe:

Original image by Balfour Smith at Duke University. Vectorized by Badseed using BlankMap-World6 as a basemap. This file is licensed under the Creative Commons Attribution 3.0 Unported license.

Visioni:

Copying Is Not Theft, 2010

Van Gogh Museum:

https://www.vangoghmuseum.nl/en/stories/van-gogh-and-millet

Van Gogh letters:

https://vangoghletters.org/vg/letters/let850/letter.html

Lezione 2 Il metodo casistico-problematico – Come si cerca l’informazione giuridica – Come si affronta un esame scritto

Slide: Lezione 2

Letture:

G. Pascuzzi, Cosa intendiamo per «metodo casistico»?, Trento Law and Technology Research Papers; nr. 29, 2016

R. Caso, Il metodo casistico-problematico, in R. Caso, La società della mercificazione e della sorveglianza: dalla persona ai dati. Casi e problemi di diritto civile, Milano, Ledizioni, 2021

R. Caso, Gli argomenti interpretativi, in R. Caso, La società della mercificazione e della sorveglianza: dalla persona ai dati. Casi e problemi di diritto civile, Milano, Ledizioni, 2021

R. Caso, La tecnica argomentativa del bilanciamento dei diritti, in R. Caso, La società della mercificazione e della sorveglianza: dalla persona ai dati. Casi e problemi di diritto civile, Milano, Ledizioni, 2021

Università di Torino, Archivio di diritto e storia costituzionali, Tecniche interpretative della Corte costituzionale

Visioni:

The Paper Chase (di James Bridges) – una scena

Letture:

R. Caso, Come si cerca l’informazione giuridica, in R. Caso, La società della mercificazione e della sorveglianza: dalla persona ai dati. Casi e problemi di diritto civile, Milano, Ledizioni, 2021

R. Caso, La dottrina giuridica italiana in Open Access – Una sitografia in costruzione

Università di Trento – Facoltà di Giurisprudenza – Open Access

R. Caso, Come si affronta un esame scritto, in R. Caso, La società della mercificazione e della sorveglianza: dalla persona ai dati. Casi e problemi di diritto civile, Milano, Ledizioni, 2021

Lezione 3 Diritto d’autore ed evoluzione tecnologica: cenni

Slide: Lezione 3

Letture:

R. Caso, Diritto e tecnologia, in R. Caso, La società della mercificazione e della sorveglianza: dalla persona ai dati. Casi e problemi di diritto civile, Milano, Ledizioni, 2021

Primary Sources on Copyright (1450-1900), Johannes of Speyer’s Printing Monopoly, Venice (1469), https://www.copyrighthistory.org/

U. Izzo, Alle origini del copyright e del diritto d’autore. Tecnologia, interessi e cambiamento giuridico, Carocci, 2010 (Cap. 1 disponibile qui)

R. Caso, Alle origini del copyright e del diritto d’autore: spunti in chiave di diritto e tecnologia, 2010

M.C. Pievatolo, L’età del privilegio, in Il Mulino, 2 aprile 2019

Lezione 4 Seminario

Divagazioni su diritto e arte

Giovanni Pascuzzi (Consiglio di Stato)

Slide –> sito web www.giovannipascuzzi.eu

Lezione 5 Seminario

In cerca d’autore: sfide dell’arte contemporanea al diritto

Gianmaria Federico Ajani (Università di Torino)

Barbara Pasa (IUAV Venezia)

Lezione 6 Creatività, originalità

Slide: Lezione 6

Letture:

M.C. Pievatolo, Fichte: l’originalità come fondamento della proprietà intellettuale, in M.C. Pievatolo, La comunicazione del sapere. La questione del diritto d’autore, 2007-2008

F. Macmillan, Il diritto d’autore nell’era digitale: verso il declino dell’originalità dell’opera?, in G. Resta (a cura di), L’armonia nel diritto. Contributi a una riflessione su diritto e musica, Roma, 2020, 109-120

Codice civile, art. 2575-2576

L. 20 giugno 1978, n. 399, Ratifica ed esecuzione della convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie ed artistiche, firmata il 9 settembre 1886, completata a Parigi il 4 maggio 1896, riveduta a Berlino il 13 novembre 1908, completata a Berna il 20 marzo 1914, riveduta a Roma il 2 giugno 1928, a Bruxelles il 26 giugno 1948, a Stoccolma il 14 luglio 1967 e a Parigi il 24 luglio 1971, con allegato. (GU n.214 del 02-08-1978 – Suppl. Ordinario), art. 10

Corte di Cassazione civ., Sez. I, 19 febbraio 2015, n. 3340, Soc. Universal Music Publishing Ricordi c. De Gregori, in Foro it., 2015, I, 2031

Trib. pen. Napoli, 27 maggio 1908 (D’Annunzio c. Scarpetta)

L. Moscati, Sulla parodia e la causa D’Annunzio Scarpetta, Historia et ius 20 (2021)

G. Dore, “Plagio e diritto d’autore. Un’analisi comparata e interdisciplinare“, CEDAM – Wolters Kluwer, 2021

Ascolti:

Iva Zanicchi, Zingara, 1969

Francesco De Gregori, Prendi questa mano, zingara, 1976 (2011)

Visioni:

Qui rido io (2021, regia di Mario Martone) – Clip “Il primo poeta d’Italia“

Lezione 7 – Seminario

Usi didattici di opere d’arte

Giulia Priora (Universidade Nova de Lisboa)

Lezione 8 Dicotomia idea/espressione – Principio dell’esaurimento

Slide: Lezione 8

Letture:

I. Kant, L’illegittimità della ristampa dei libri (trad. it. di Maria Chiara Pievatolo), 1785

Codice civile, art. 2575-2576

Trib. Torino 24 aprile 2008, in Foro it., 2009, I, 1285

Trib. Milano 3 febbraio 2017, in Foro it., 2017, I, 3488

Corte di Giustizia 19 dicembre 2019, C‑263/18 (Tom Kabinet)

Corte di Giustizia 10 novembre 2016, C‑174/15 (VOB)

Visioni:

The Social Network (2010) di David Fincher (una scena)

Lezione 9 I diritti morali: fondamenti

Slide: Lezione 9

Letture:

Codice civile, art. 2577

L. 22 aprile 1941, n. 633, Protezione del diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio, art. 1, 6, 20

Cass. 4 settembre 2013, n. 20227, in Foro it., 2013, I, 3189

Visioni:

Lezione 10 Libere utilizzazioni, eccezioni e limitazioni, diritti degli utenti

Slide: Lezione 10

Letture:

Art. 2, 21, 33 Cost.

Trib. pen. Napoli, 27 maggio 1908 (D’Annunzio c. Scarpetta)

Corte di Giustizia 3 settembre 2014, C‑201/13 (Deckmyn)

Cass. ord. 30 dicembre 2022 n. 38165 (caso Zorro)

F. Mezzanotte, Le “eccezioni e limitazioni” al diritto d’autore UE, in AIDA, 2016