23.04.2024

L. Liandru, Se David sta in copertina – La riproduzione delle immagini del patrimonio culturale, tra diritti e limiti. Ne parliamo con il giurista Roberto Caso, UnitrentoMag, 23.04.2024

23.04.2024

L. Liandru, Se David sta in copertina – La riproduzione delle immagini del patrimonio culturale, tra diritti e limiti. Ne parliamo con il giurista Roberto Caso, UnitrentoMag, 23.04.2024

23.04.2024

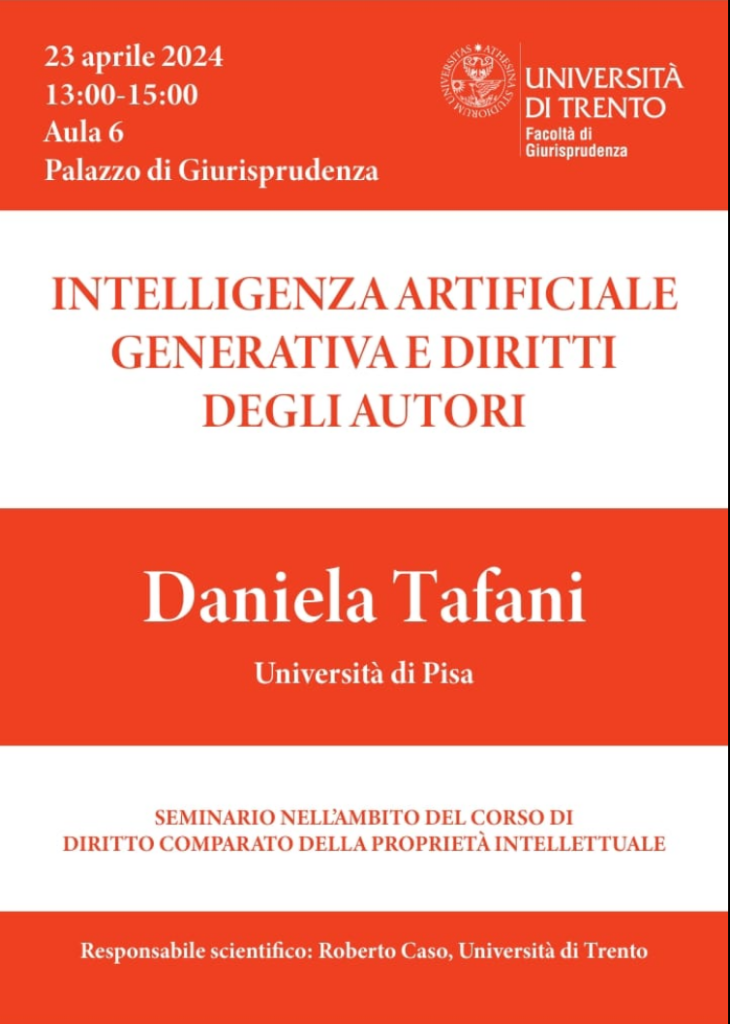

Prof. Daniela Tafani (Università di Pisa), Intelligenza artificiale generativa e diritti degli autori, Università di Trento, Facoltà di Giurisprudenza, 23 aprile 2024, ore 13-15, Palazzo di Giurisprudenza, aula 6

AISA, Università di Bologna, 19.04.2024

Avanti piano, quasi indietro: la riforma europea della valutazione della ricerca in Italia, Bologna, Plesso Belmeloro (via Andreatta 8), aula F

Roberto Caso, Valutazione scientifica e valutazione di stato, AISA, Avanti piano, quasi indietro: la riforma europea della valutazione della ricerca in Italia, Bologna, Plesso Belmeloro (via Andreatta 8), aula F, Zenodo: https://zenodo.org/records/10995956

Abstract

Oggi si discute a livello europeo di riforma della valutazione della ricerca, ma questa discussione non può prescindere

Una seria discussione deve prendere dalle mosse da 3 fondamentali domande:

La presentazione mira a rispondere a queste domande con riferimento all’Italia e si conclude con due domande relative all’Unione Europea:

Testi con riferimenti bibliografici:

16.04.2024

16.04.2024, Co.scienza, Trento, Università di Trento, Sociologia, via Verdi 26, I-38122 Trento, aula Bruno Kessler, ore 17.00

12.04.2024

R. Caso, Pseudo-proprietà intellettuale: protezione dei dati tra contratto e misure tecnologiche di protezione, Agricoltura digitale e cooperazione, Università di Trento, Euricse, 12.04.2024, Zenodo: https://zenodo.org/records/10964433

April 3-4, 2024

LawTech Consortium – 3rd Meeting, April 3-4 2024, University of Kwazulu-Natal, Durban

***

Intellectual Property and Open Science in European Union Research and Innovation Policies. What Role for the Public Sector and Universities?

Roberto Caso

Third Annual LAWTECH Consortium, UKZN – University of KwaZulu-Natal, Durban, South Africa, Version 2.0 – 27.03.2024

Abstract

The complex relationship between Intellectual Property (IP) and Open Science (OS) deserves to be investigated with reference to one of the most important centers of Research and Innovation (R&I) production: the university.

In a stylized model of R&I in the context of a free-market capitalist system, there are, upstream, the public sector and universities that create basic research following the principles of OS and, downstream, a competitive market that carries out applied research, produces and markets new technologies using Intellectual Property Rights (IPRs). The competitiveness of the market drives down the price of technology, so that access to innovation is guaranteed through contracts or redistributive mechanisms (e.g. public subsidies).

However, this model hides the friction between IP and OS.

A first example of friction between IP and OS relates to scientific publications. Let us assume that the law of Country X states that when a university researcher publishes a scientific article, she is the sole owner of the copyright. In other words, the university where she belongs cannot claim any rights to the scientific article. A dilemma arises for the researcher.

Option 1. Through a copyright transfer agreement, the researcher assigns the economic copyright to a big publisher (a large enterprise in scientific publishing and data analysis) in country Y that publishes in a digital journal contained in a closed-access online database. Anyone wishing to read, reproduce or communicate the article to the public must enter into a license agreement with the publisher to use the database by paying a price for the licensed uses. The use of the article is subject to the publisher’s copyright. In addition, the prohibitions imposed by the license agreement are supported by Technological Protection Measures (TPMs). The article file is in databases on a server located in country W. Without a login and password, it is not even possible to access the scientific article online. This option has broader and international implications. The university in country X transfers data to countries Y and W. The researcher in a developing country Z cannot access the scientific article because neither she nor the university she belongs can afford to pay the price for access to the database. More than this. The publisher (data analysis company) can apply the logic of surveillance capitalism to the use of the database by monitoring the behavior of those who access and use the contents of the database. There is not only a transfer of money and scientific data but also personal data from the person using the database to the publisher (data analysis company).

Option 2. The researcher publishes the article in the online open access (OA) journal published by her university. The researcher applies an open copyright license such as a Creative Commons Attribution – Share Alike license to the article. In this scenario, the digital file of the article is an OA archive located on servers owned by the university. Everyone who accesses the archive online has the right to download a copy of the article, reproduce it, distribute it. In addition, everyone has the right to derive a derivative work – for example, a translation into a different language – and publish it on another OA repository under the same Creative Commons license. Anyone in the world can benefit from the scientific publication. The university does not engage in mass surveillance and respects the privacy of authors and readers.

A second example concerns university patents. Think about patents in the biomedical field and in particular patents on vaccines, which were the subject of much debate during the Covid-19 pandemic. Imagine that a group of researchers at the university of Country X discover a new vaccine. Assume also that the law of Country X provides that ownership of the invention does not lie with the researchers but with the university to which the research group belongs. The university faces a dilemma:

Option A. The university patents the invention and transfers the IPR (the invention patent), by way of assignment, to a multinational pharmaceutical company (big pharma) with a parent company in Country Y. The multinational adds its own secret technology to the patented technology. While the patent is public and can be studied, the secret technology cannot be studied.

Option B. The university renounces the patent and publishes the results of vaccine research in open access on the web, destroying one of the patentability requirements: the novelty of the invention. Anyone in the world can replicate the research and produce the vaccine, but no one can patent it. The two cases are extreme simplifications of reality. But they are enough to trigger the reasoning.

In the two cases illustrated, options 1) and A) lead to the privatization of knowledge generated in the university. The power to determine how knowledge can circulate and be used shifts from the university to big companies with market power (the ‘big’ associated with publishers and pharma implies monopoly power). Options 2) and B) lead instead to knowledge sharing through OS practices. What drives states (public sector), non-profit organizations, universities and researchers to choose between privatization and sharing?

Several considerations influence the choice. Among the many factors, the following should be considered for the purposes of this paper: the ethos of science (social norms), technology, economic variables (e.g. the public or private nature of funding, the prospects of profiting from the exclusive control of knowledge, etc.), legal norms (in particular, those relating to intellectual property), the research assessment system, and geopolitics.

This paper focuses on the European Union (EU) research and innovation policies. To understand the merits and shortcomings of EU policies, a good investigation methodology is needed. The one used in the following reasoning is inspired not only by the usual methods and tools of comparative law but also by a new movement of ideas that goes by the name of ‘Law and Political Economy’ and sees among its promoters Amy Kapczynski (Yale University). The premise from which the movement starts is that politics and economics cannot be separated and that both are closely intertwined with law. In an era marked by climate change, huge and growing inequalities as well as wars that threaten democratic systems, it is necessary to investigate phenomena – in this case, the relationship between IP and OS – with the three dimensions of politics, economics and law in mind.

In EU policies, on the one hand, actions promoting universities’ OS are growing, and on the other hand, IPRs are being extended and their use and transfer to private individuals is being encouraged in academic institutions themselves.

This dual approach in policies regulating the relationship between IP and OS is a contradiction if universities are considered to play a relevant, autonomous and market-independent role. In other words, there is a fundamental contradiction if one keeps the public and non-profit sector separate from the private and commercial one. On the contrary, if one sees the university and its OS practices as instrumental to commercial interests, the contradiction vanishes: the privatization of knowledge is the physiology of academic capitalism, and the boundary between public and private, between university and business, blurs.

In a research and innovation ecosystem dominated by the intellectual monopoly capitalism, the promotion of OS runs the risk of being, at best, ineffective or limitedly effective and, at worst, a tool to strengthen the monopolies themselves.

The ideal and stylized model of technological innovation of a capitalist system with the OS of the university upstream and the market for technological innovation based on IPRs downstream is far away from the current reality for several reasons.

I) The blurred distinction between university and business. Universities are no longer clearly distinct entities from commercial companies, because they are organized according to business logic. This is a legal issue (institutional architecture and evaluation rules), but also a matter of ethics (norms of science) and mentality.

II) The erosion of OS. Academic practices and the ethos of OS have been progressively eroded by researchers’ increasing use of IP. This extensive use of exclusive rights is the result of not only economic but also research assessment incentives. The use of intellectual property triggers irreconcilable conflicts between the interest in pursuing the advancement of knowledge and the interest in profit.

III) The domination of intellectual monopolies. The big intellectual monopolies do not necessarily have to wait for the public sector and universities to decide to transfer knowledge, because they are able to appropriate it. One thinks of the growing domination of big tech in the field of academic infrastructure, a domination that is expressed not only in the appropriation of scientific research data (now also aimed at the training of artificial intelligence), but also of scientists’ personal data. Think also of the cultural capture through the rich financing of projects whose results are geared to the interests of private financiers (the intellectual monopolies).

IV) Geopolitics interferes in the dynamics of closing and opening innovation. In times of wars and increasing international tensions, the enclosure of scientific knowledge is used as weapon.

Individual choices and the responsibilities that accompany them remain. The examples given allude to the space of freedom that remains in the field for individual researchers and universities. In other words, opting for sharing instead of privatization remains a possible but sometime difficult choice. OS is an integral part of academic freedom and cosmopolitan dialogue that helps cooperation and peace. In short, it is a set of values and ideals outside condemned to marginality. Unless the new generations inside and outside Europe can build a better future than the present we have handed over to them.

Essential references

COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION, Council Recommendation (EU) 2022/2415 of 2 December 2022 on the guiding principles for knowledge valorisation, OJEU L 317/141, 9.12.2022

EUROPEAN COMMISSION, DIRECTORATE-GENERAL FOR RESEARCH AND INNOVATION EUROPEAN RESEARCH, Communication form the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions, Making the most of the EU’s innovative potential, An intellectual property action plan to support the EU’s recovery and resilience, Brussels, 25.11.2020, COM(2020) 760 final

EUROPEAN COMMISSION, DIRECTORATE-GENERAL FOR RESEARCH AND INNOVATION EUROPEAN RESEARCH, European Research Area Policy Agenda – Overview of actions for the period 2022-2024, Brussels, Manuscript completed in November 2021, 1st edition, B-1049

C. GEIGER, B.J. JÜTTE, Conceptualizing a ‘Right to Research’ and its Implications for Copyright Law: An International and European Perspective (April 10, 2023). Forthcoming, 38(1) American University International Law Review (2023), 1-86, available at SSRN: <https://ssrn.com/abstract=4414085>

E.R. GOLD, The fall of the innovation empire and its possible rise through open science, in Research Policy 50 (2021) 104226

ISTITUTO DI RICERCHE FARMACOLOGICHE MARIO NEGRI IRCCS, Why do we not patent our findings?, <https://www.marionegri.it/eng/not-patenting>.

A. KAPCZYNSKI ET AL., New Law and Political Economy Project Launched, 29.04.2019 <https://law.yale.edu/yls-today/news/new-law-and-political-economy-project-launched>

MCGILL – NEURO, Open Science Principles, <https://www.mcgill.ca/neuro/open-science/open- science-principles>

D. TRAFICONTE, Property and Power on the Endless Frontier (August 9, 2021), available at SSRN: <https://ssrn.com/abstract=3901914> or <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3901914>

U. PAGANO, The Crisis of Intellectual Monopoly Capitalism (November 13, 2014), Cambridge Journal of Economics V. 38 pp. 1409-1431, available at SSRN: <https://ssrn.com/abstract=2537972>

UNITED NATIONS, COMMITTEE ON ECONOMIC, SOCIAL AND CULTURAL RIGHTS (CESCR), General comment No. 25 (2020) on science and economic, social and cultural rights (article 15 (1) (b), (2), (3) and (4) of the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights), 30.04.2020

P.K. YU, The Complex Interplay Between Intellectual Property and the Right to Science (March 3, 2024). Boston University Law Review, Vol. 104, Forthcoming, Texas A&M University School of Law Legal Studies Research Paper Forthcoming, Available at SSRN: <https://ssrn.com/abstract=4746394>, <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.4746394>

***

This text is licensed under CC BY-SA 4.0 license

31.03.2024

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ghost_(dark).svg, Editor B, CC BY 4.0 https://creativecommons.org/licenses/by/4.0, via Wikimedia Commons

Roberto Caso, Uno spettro si aggira per l’Europa (ma non per l’Italia): il diritto di aprire le pubblicazioni scientifiche, in corso di pubblicazione, versione 1.0 – 31.03.2024, Zenodo. https://doi.org/10.5281/zenodo.10900212

***

Nel 2016, a un anno dalla sua costituzione, l’Associazione Italiana per la promozione della Scienza Aperta (AISA) propose di introdurre nella legge sul diritto d’autore (l. 1941/633) il diritto di ripubblicazione in ambito scientifico[1].

Non era ancora l’epoca del grande inganno dei contratti trasformativi[2], ma se ne erano poste, tanto entusiasticamente quanto insensatamente, le premesse[3]. Insomma, il potere monopolistico dei grandi editori commerciali, mutati in imprese di analisi dei dati, si avviava a consolidarsi.

L’idea di dotare gli autori di pubblicazioni scientifiche di un diritto inalienabile di riprodurre, distribuire e mettere a disposizione gratuita del pubblico la propria opera aveva lo scopo di contrastare il potere monopolistico delle imprese di analisi dei dati e di tenere in vita gli archivi non commerciali. In un mondo giuridico ideale in cui gli autori, dopo aver ceduto gratuitamente i diritti economici di esclusiva[4], sono liberi di ripubblicare negli archivi non commerciali, le imprese di analisi dei dati vedono ridotto il potere legato al fatto di essere la fonte unica o privilegiata dell’informazione scientifica e le istituzioni scientifiche mantengono il controllo dei file digitali che rappresentano le pubblicazioni scientifiche.

Nel mondo reale (e non ideale) le ragioni per promuovere l’introduzione di un nuovo diritto erano essenzialmente due.

a) L’art. 4 della legge 2013/112 è uno strumento giuridico intricato e inutile basato su obblighi di pubblicazione in accesso aperto circondati da molte limitazioni e non assistiti da regime sanzionatorio[5].

b) L’art. 42 della legge 1941/633 non può rappresentare un utile meccanismo di difesa della libertà di aprire le pubblicazioni scientifiche per la sua derogabilità contrattuale.

Occorreva guardare comparativamente ai modelli legislativi introdotti dal 2013 in alcuni paesi europei a partire dalla Germania e dai Paesi Bassi. Ed è quello che si fece. Si pubblicò una bozza di un possibile nuovo art. 42-bis sul sito web dell’associazione invitando il pubblico a intervenire e commentare. Dopo la discussione pubblica, la proposta definitiva apparve sul web[6]. Ad essa, durante la XVIII Legislatura, si ispirò la proposta di legge Gallo contrastata dall’Associazione Italiana Editori[7] e arenatasi, per responsabilità politica bipartisan, nel novembre del 2019[8].

Intanto maturava un dibattito dottrinale che portava a guardare al diritto di ripubblicazione anche nella sua componente morale. Se in alcuni modelli legislativi stranieri il diritto era dotato delle caratteristiche dell’irrinunciabilità e dell’inalienabilità, allora – sostenevano alcuni[9] – anche di diritto morale d’autore si trattava. L’eco di questo dibattito sulla natura del diritto arrivava nell’agenda politica[10], negli studi scientifici[11], nei progetti di ricerca[12] della Commissione Europea. Emergeva l’ipotesi di introdurre un Secondary Publication Right (SPR) nel diritto dell’Unione Europea e veniva prospettato un duplice e alternativo inquadramento: diritto dell’autore o eccezione e limitazione al diritto di esclusiva[13].

Chi scrive si è sempre espresso a favore dell’inquadramento in termini di vero proprio diritto nascente in capo all’autore (e non in capo all’eventuale istituzione di afferenza), composto di diritti economici e morali. L’inquadramento in termini diritto è strettamente legato a una concezione che guarda al SPR come strumento di esercizio della libertà del ricercatore di scegliere quando, come e dove pubblicare e ripubblicare, quale aspetto, in termini filosofici, dell’uso pubblico della ragione[14], e, in termini giuridico-costituzionali, della libertà di espressione del pensiero, di ricerca e di insegnamento nonché del diritto umano alla scienza.

Se si sposa questa prospettiva, la stessa denominazione di diritto di ripubblicazione o SPR appare insoddisfacente. Occorrerebbe invece preferire una diversa rubrica: diritto di aprire le pubblicazioni scientifiche[15]. Quest’ultima descrive meglio un diritto finalizzato all’immediata pubblicazione in un archivio non commerciale al quale potrà eventualmente (ma non necessariamente) seguire una pubblicazione presso una sede editoriale commerciale.

Se l’Unione Europea volesse sciogliere le proprie contraddizioni di fondo[16] e procedere all’armonizzazione della materia, dovrebbe introdurre uno strumento giuridico utile ed efficace: un diritto irrinunciabile e inalienabile di apertura immediata, privo di limitazioni attinenti alla natura del finanziamento della ricerca, del genere letterario e della versione del testo. Intanto il “pigro” legislatore italiano potrebbe, nelle more del processo legislativo europeo, dedicarsi a rinvigorire, da una parte, l’art. 42 della l. 633/41 con un’operazione (non meramente cosmetica) volta a neutralizzare la derogabilità contrattuale e a estendere la portata della norma a tutti i diritti economici, e, dall’altra, l’art. 67 della medesima legge, per chiarire che l’eccezione riguarda anche la riproduzione e la comunicazione al pubblico nell’ambito delle procedure di valutazione della ricerca.

Non sarebbero soluzioni ai problemi di fondo delle pubblicazioni scientifiche che attengono alla valutazione[17] e alla mentalità dei ricercatori, ma potrebbero contribuire a comprimere il potere monopolistico dei grandi editori commerciali.

Gli argomenti mossi contro il diritto di aprire le pubblicazioni scientifiche sono deboli.

a) Se dotato di irrinunciabilità e inalienabilità, il diritto limiterebbe la libertà contrattuale degli autori. L’argomento può valere solo per le pubblicazioni per le quali l’autore riceve un compenso in cambio della trasmissione dei diritti d’autore. Ma il problema può essere risolto con opportune deroghe all’irrinunciabilità del diritto per questi casi specifici.

b) Sul piano del diritto internazionale privato, la portata del diritto è limitata dalla libertà dei contraenti di scegliere la legge di una giurisdizione che non conosce questo tipo di strumento giuridico. Ma il problema trova una soluzione nella qualifica del diritto in termini di norma di applicazione necessaria. Non è forse una soluzione definitiva, ma aiuta a irrobustire il diritto. In altri termini, il diritto di aprire le pubblicazioni scientifiche è una soluzione che sconta la natura territoriale del diritto d’autore. A maggior ragione, c’è bisogno di armonizzazione nell’ambito dell’Unione Europea.

c) Il diritto incide sui modelli commerciali degli editori disincentivandone gli investimenti legati a mercati che presuppongono il controllo delle copie. L’argomento è ineccepibile, con la cautela di ricordare tre aspetti: l’autore generalmente non è remunerato dall’editore, il mercato è monopolistico (almeno in alcune aree scientifiche), vi sono editori e altri intermediari che innovano e vorrebbero promuovere, in un mercato realmente concorrenziale, modelli commerciali non basati sul controllo delle copie. Se si vuole incidere sul potere monopolistico, occorre innanzitutto agire, a monte, sulla sua fonte: il diritto d’autore. Qualsiasi intervento giuridico sulla materia incide sui modelli commerciali degli intermediari. La stessa creazione del diritto d’autore mutò all’epoca il quadro degli interessi: la fine del monopolio degli editori legati al potere sovrano aprì il mercato dei diritti d’autore. Nel caso del diritto di aprire le pubblicazioni scientifiche, il decisore politico deve assumersi la responsabilità di una decisione che non può accontentare tutti, tenendo a mente che qui non sono in gioco solo interessi economici ma i fondamenti di una società democratica.

[1] AISA, Proposta di modifica alla legge italiana sul diritto d’autore (prima versione), https://aisa.sp.unipi.it/attivita/diritto-di-ripubblicazione-in-ambito-scientifico/novella_old/

[2] P. Galimberti, Circa 70 anni: il tempo necessario agli editori per trasformarsi, Roars, 14.04.2024, https://www.roars.it/circa-70-anni-il-tempo-necessario-agli-editori-per-trasformarsi/; AISA, Contratti trasformativi: perché, in Italia, varrebbe la pena discuterne, https://aisa.sp.unipi.it/contratti-trasformativi-perche-varrebbe-la-pena-discuterne/

[3] R. Schimmer, K.K. Geschun, A. Vogler, Disrupting the subscription journals’ business model for the necessary large-scale transformation to open access. A Max Planck Digital Library Open Access Policy White Paper, 2015, doi:10.17617/1.3, http://hdl.handle.net/11858/00-001M-0000-0026-C274-7

[4] La cessione gratuita dei diritti economici fa venir meno il classico argomento promosso dalla teoria utilitaristica in base al quale il monopolio da copyright costituisce un incentivo alla creatività, oltre che un affrancamento dal mecenatismo, cfr. S. Shavell, Should Copyright of Academic Works be Abolished?. The Journal of Legal Analysis, Harvard Law and Economics Discussion Paper No. 655, Harvard Public Law Working Paper No. 10-10, SSRN: https://ssrn.com/abstract=1525667

[5] R. Caso, La legge italiana sull’accesso aperto agli articoli scientifici: prime note comparatistiche, Trento LawTech Research Papers, nr. 18, Trento, Università degli Studi di Trento, 2014; in Il diritto dell’informazione e dell’informatica, nr. 4/2013, 681-702. http://eprints.biblio.unitn.it/4257/

[6] AISA, Proposta di modifica alla legge italiana sul diritto d’autore, https://aisa.sp.unipi.it/attivita/diritto-di-ripubblicazione-in-ambito-scientifico/novella/

[7] Associazione Italiana Editori, A.S. 1146 Modifiche all’articolo 4 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, in materia di accesso aperto all’informazione scientifica. Nota dell’Associazione Italiana Editori, https://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg18/attachments/documento_evento_procedura_commissione/files/000/040/901/AIE_29.10.2019_.pdf

[8] XVIII Legislatura, Sentato della Repubblica, d.d.l. n. 1146, Modifiche all’articolo 4 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, nonché introduzione dell’articolo 42-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, in materia di accesso aperto all’informazione scientifica, https://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/Ddliter/51466.htm

[9] R. Caso, La libertà accademica e il diritto di messa a disposizione del pubblico in Open Access, Trento LawTech Research Papers, nr. 37, Trento, Università degli studi di Trento, 2019, in Opinio Juris in Comparatione, v. 2019, n. 1/2019 (2019), p. 45-78, https://zenodo.org/records/3635771#.Yjjl47jSJQJ; R. Caso, G. Dore, Academic Copyright, Open Access and the “Moral” Second Publication Right, Trento LawTech Research Paper nr. 47, 2021, in European Intellectual Property Review, 6/2022, 332-342, https://zenodo.org/records/5764841

[10] European Commission, Directorate-General for Research and Innovation European Research, European Research Area Policy Agenda – Overview of actions for the period 2022-2024, Brussels, Manuscript completed in November 2021, 1st edition, B-1049, https://commission.europa.eu/system/files/2021-11/ec_rtd_era-policy-agenda-2021.pdf

[11] European Commission, Directorate-General for Research and Innovation, C. Angelopoulos, Study on EU copyright and related rights and access to and reuse of scientific publications, including open access: exceptions and limitations, rights retention strategies and the secondary publication right, Publications Office of the European Union, 2022, https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/884062d5-1145-11ed-8fa0-01aa75ed71a1/language-en; European Commission, Directorate-General for Research and Innovation, PPMI, Sant’Anna Scuola Universitaria Superiore Pisa, KU Leven CITIP, IViR, Study to evaluate the effects of the EU copyright framework on research and the effects of potential interventions and to identify and present relevant provisions for research in EU data and digital legislation, with a focus on rights and obligations, in Corso di pubblicazione.

[12] reCreating Europe Consortium. (2023). reCreating Europe Final Conference Booklet. Zenodo. https://doi.org/10.5281/zenodo.7774557

[13] European Commission, Directorate-General for Research and Innovation, C. Angelopoulos, Study on EU copyright and related rights and access to and reuse of scientific publications, including open access: exceptions and limitations, rights retention strategies and the secondary publication right, cit.

[14] I. Kant, Risposta alla domanda: che cos’è l’illuminismo? [trad. di F. Di Donato, supervisione di M.C. Pievatolo, dall’orig. Beantwortung der Frage: Was ist Aufklärung? in Berlinische Monatsschrift, 04 (Dezember) 1784], 481, in Bol- lettino Telematico di Filosofia Politica, http://btfp.sp.unipi.it/dida/kant_7/ ar01s04.xhtml#a037; M.C. Pievatolo, I padroni del discorso. Platone e la libertà della conoscenza, Pisa, Edizioni PLUS, 2003 http://bfp.sp.unipi.it/ebooks/mcpla. html; F. Di Donato, La scienza e la rete. L’uso pubblico della ragione nell’età del Web, Firenze, Firenze University Press, 2009, http://www.fupress.com/archivio/ pdf/3867.pdf

[15] R. Caso, Il diritto umano alla scienza e il diritto morale di aprire le pubblicazioni scientifiche. Open Access, “secondary publication right” ed eccezioni e limitazioni al diritto d’autore, Trento LawTech Research Paper n. 56, 2023, in Rivista italiana di informatica e diritto 1/2023. https://zenodo.org/records/7544153#.Y8aRnuLMK3I

[16] R. Caso, Proprietà intellettuale e scienza aperta nelle politiche dell’Unione Europea su ricerca e innovazione. Quale ruolo per il settore pubblico e l’università?, Trento LawTech Research Paper, n. 60 (2024), Zenodo, in corso di pubblicazione negli atti del XXVII Colloquio Biennale “Public and Private in Contemporary Societies” dell’Associazione Italiana di Diritto Comparato (AIDC), svoltosi presso l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, Taranto-Bari, il 25-27 maggio 2023. https://zenodo.org/records/10863825

[17] M.C. Pievatolo, To publish or to republish, that is the question. La necessità e i limiti di un diritto di ripubblicazione in ambito scientifico, in corso di pubblicazione.

***

This text is licensed under CC BY-SA 4.0 license

Docente: Roberto Caso

Gli studenti che intendono studiare la materia devono iscriversi alla comunità Moodle di riferimento

1. Introduzione

Lezione 1 (slide)

R. Caso, Capitolo 1 – Il metodo casistico-problematico, Capitolo 2 – Gli argomenti interpretativi, Capitolo 3 – La tecnica argomentativa del bilanciamento dei diritti, Capitolo 4 – Diritto e tecnologia, Capitolo 5 – Come si cerca l’informazione giuridica, in R. Caso, La società della mercificazione e della sorveglianza: dalla persona ai dati. Casi e problemi di diritto civile, Milano, Ledizioni, 2021

New Law and Political Economy Project Launched, 29.04.2019

2. Proprietà intellettuale e capitalismo dei monopoli intellettuali

Lezione 2 (slide)

M.C. Pievatolo, Il mercante e il califfo: politiche della proprietà intellettuale, 2006

U. Pagano, Il capitalismo dei monopoli intellettuali, Il Menabò di etica ed economia, 14 dicembre 2021

R. Caso, Proprietà intellettuale, AISA Dizionario della scienza aperta, 2022

3. Pubblico dominio

Lezione 3 (slide)

Boyle, James, Fencing off Ideas: Enclosure & the Disappearance of the Public Domain (March 1, 2002). Daedalus, Vol. 131, No. 2, Spring 2002, Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3084184

4. Beni comuni della conoscenza

Lezione 4 (slide)

Madison, Michael J. and Frischmann, Brett M. and Strandburg, Katherine J., Knowledge Commons (2019) (December 12, 2018). Forthcoming in Hudson, Blake, Rosenbloom, Jonathan, and Cole, Dan eds., Routledge Handbook of the Study of the Commons, Abingdon, UK: Routledge, U. of Pittsburgh Legal Studies Research Paper No. 2018-39, Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3300348

5. Segreto commerciale

Lezione 5 (slide)

TRIPS, Sec. 7, art. 39

USA Public Law 114 – 153 – Defend Trade Secrets Act of 2016

Art. 98-99 d.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30, Codice della proprietà industriale

Trib. Torino 15 novembre 2018, in Foro it., 2019, I, 2568

D. Sarti, Informazioni aziendali segrete, Enc. Treccani, 2014

A. Kapczynski, The Public History of Trade Secrets (January 2022). UC Davis Law Review, Vol. 55, 2022, Yale Law & Economics Research Paper Forthcoming, Yale Law School, Public Law Research Paper Forthcoming, Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=4138402

6. Brevetti per invenzioni industriali

Lezione 6 (slide)

TRIPS, Section 5, art. 27

Art. 45-81-octies d.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30, Codice della proprietà industriale

R. Romano, Brevetti per invenzioni industriali, Enc. Treccani (2009)

J. Boyle, J. Jenkins, Intellectual Property: Law & the Information Society – Cases & Materials: An Open Casebook, Chapter seventeen

Corte cost., 20 marzo 1978, n. 20

7. Diritto d’autore

Lezione 7 (slide)

Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works (1886)

TRIPS, Section 1

WIPO Copyright Treaty (WCT) (1996)

Copyright Law of the United States (Title 17)

L. Schiuma, Diritto d’autore e normativa europea, Enc. Treccani (2009)

Corte giustizia 16 luglio 2009, C-5/08 (Infopaq)

8. Database sui generis right

Lezione (slide)

TRIPS, Section 1, art. 10

Art. 7, direttiva 1996/9/CE relativa alla tutela giuridica delle banche di dati

Art. 3, direttiva 2019/790/UE sul diritto d’autore nel mercato unico digitale

Art. 4, direttiva 2019/790/UE sul diritto d’autore nel mercato unico digitale

Feist v. Rural Telephone Service 499 U.S. 340 (1991)

Corte giustizia 15 gennaio 2015, C-30/14 (Ryanair)

9. Diritto d’autore e intelligenza artificiale (seminario)

Daniela Tafani. (2023). L’«etica» come specchietto per le allodole. Sistemi di intelligenza artificiale e violazioni dei diritti. Bollettino telematico di filosofia politica, 2023, 1–13. https://doi.org/10.5281/zenodo.7799775

10. Come si affronta un esame scritto

Lezione 10 (slide)

R. Caso, Capitolo 6. Come si affronta un esame scritto, in R. Caso, La società della mercificazione e della sorveglianza: dalla persona ai dati. Casi e problemi di diritto civile, Milano, Ledizioni, 2021

11. Diritto d’autore e intelligenza artificiale 2

Lezione 11 (slide)

Art. 3, direttiva 2019/790/UE sul diritto d’autore nel mercato unico digitale

Art. 4, direttiva 2019/790/UE sul diritto d’autore nel mercato unico digitale

Art. 53, 78.1 bozza Regolamento sull’intelligenza artificiale (Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 13 marzo 2024 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce regole armonizzate sull’intelligenza artificiale (legge sull’intelligenza artificiale) e modifica alcuni atti legislativi dell’Unione (COM(2021)0206 – C9-0146/2021 – 2021/0106(COD))

Cass. civ., sez. I, sent., 16 gennaio 2023 n. 1107

Mira T. Sundara Rajan, Is Generative AI Fair Use of Copyright Works? NYT v. OpenAI, Kluwer Copyright Blog, 29.02.2024

12. AI and Copyright-Comparison between China and the EU (seminario)

Prof. Qian Tao (CUPL), Beijing

13. Paracopyright, right to repair e smart farming

R. Caso, La Corte di giustizia e la tutela delle misure tecnologiche di protezione del diritto d’autore: cinquanta (e più) sfumature di grigio, Trento LawTech Research Papers, nr. 19, Trento, Università degli Studi di Trento, 2014, in Foro italiano, 2014, IV, 207

R. Caso, Capitalismo dei monopoli intellettuali, pseudo-proprietà intellettuale e dati nel settore dell’agricoltura di precisione e dello smart farming: note a margine del right to repair, Trento LawTech Research Paper series, n. 57, 2023, in Rivista di diritto alimentare, Anno XVII, Quaderno n. 1-2023, pp. 36-45

14 Proprietà intellettuale e pandemia

R. Caso, Pandemia e vaccini. L’irrisolvibile antagonismo tra scienza aperta e proprietà intellettuale, versione 2.0, 23 maggio 2021, Trento LawTech Research Paper series nr. 44, in Rivista critica del diritto privato, nr. 2/2021, 267-286

15. Clinical trials data e data exclusivity

Kimball, Jonathan and Ragavan, Srividhya and Vegas, Sofia, Reconsidering the Rationale for the Duration of Data Exclusivity (October 3, 2019). McGeorge Law Review, Forthcoming, Texas A&M University School of Law Legal Studies Research Paper No. 19-56, Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3463784 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3463784

16. Il diritto all’immagine del bene culturale

Roberto Caso, Il David, l’Uomo vitruviano e il diritto all’immagine del bene culturale: verso un’evaporazione del pubblico dominio? (Nota a Trib. Firenze 20 aprile 2023 e Trib. Venezia, ord. 17 novembre 2022), in Foro it., 2023, I, 2283

17. Università e trasferimento tecnologico

Contreras, Jorge L., Chapter 14: Academic Technology Transfer (January 1, 2021). Jorge L. Contreras, Intellectual Property Licensing and Transactions: Theory and Practice (ver. 0.9, Cambridge Univ. Press, 2021, Forthcoming), Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3772916

Contreras, Jorge L., ‘In the Public Interest’ – University Technology Transfer and the Nine Points Document – An Empirical Assessment (December 21, 2021). University of Utah College of Law Research Paper No. 476, 12(2) U.C. Irvine L. Rev. 435 (2023), Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3990450 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3990450

18-19 Diritto d’autore e parodia (seminario)

Trib. pen. Napoli, 27 maggio 1908 (D’Annunzio c. Scarpetta)

20. Ricerca pubblica, università e Open Science

R. Caso, Proprietà intellettuale e scienza aperta nelle politiche dell’Unione Europea su ricerca e innovazione. Quale ruolo per il settore pubblico e l’università?, Trento LawTech Research Paper, n. 60 (2024), Zenodo, in corso di pubblicazione negli atti del XXVII Colloquio Biennale “Public and Private in Contemporary Societies” dell’Associazione Italiana di Diritto Comparato (AIDC), svoltosi presso l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, Taranto-Bari, il 25-27 maggio 2023

Istituto Mario Negri, Perché non brevettiamo le nostre ricerche

McGill University, The Neuro, Open Science Principles

E.R. Gold [2021], The fall of the innovation empire and its possible rise through open science, Research Policy 50 (2021) 104226

21. Open Access e Secondary Publication Right

AISA, Diritto di ripubblicazione in ambito scientifico

R. Caso, Diritto di ripubblicazione, AISA Dizionario della scienza aperta, 2022

R. Caso, Il diritto umano alla scienza e il diritto morale di aprire le pubblicazioni scientifiche. Open Access, “secondary publication right” ed eccezioni e limitazioni al diritto d’autore, Trento LawTech Research Paper n. 56, 2023, in Rivista italiana di informatica e diritto 1/2023

Conclusioni

23.03.2024

Roberto Caso, Proprietà intellettuale e scienza aperta nelle politiche dell’Unione Europea su ricerca e innovazione. Quale ruolo per il settore pubblico e l’università?, Trento LawTech Research Paper, n. 60 (2024), Zenodo, in corso di pubblicazione negli atti del XXVII Colloquio Biennale “Public and Private in Contemporary Societies” dell’Associazione Italiana di Diritto Comparato (AIDC), svoltosi presso l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, Taranto-Bari, il 25-27 maggio 2023

Consiglio di Stato, ordinanza 11.03.2024, Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni c. Meta Platforms Ireland Limited

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta), sentenza 12.12.2023, Meta Platforms Ireland Limited c. Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

8 marzo 2024

Roberto Caso, Diritto, politica ed economia dell’innovazione tecnologica. 1940, 1980, 2020, 8 marzo 2024, Il Diritto dell’Innovazione Tecnologica, Università Roma Tor Vergata, Fodazione Luigi Einaudi, Roma, 8 e 9 marzo 2024, versione 1.0, Zenodo

***

Grazie al prof. Vincenzo Ricciuto per avermi invitato a dialogare con autorevoli colleghe e colleghi nell’ambito di questa jam session sul diritto dell’innovazione tecnologica.

Proverò ad occuparmi di diritto, politica ed economia nel rapporto tra università, proprietà intellettuale e innovazione tecnologica.

In questa mia brevissima (e non so quanto felliniana) “prova d’orchestra” offrirò uno sguardo da realista e comparatista al tema in discussione.

Farò riferimento a tre date simboliche di cui si capirà meglio il significato alla fine del mio intervento: 1940, 1980, 2020. Il nesso con il 1940 sarà svelato solo alla fine.

Credo che uno dei meriti della comparazione giuridica italiana sia stato di aver contribuito ad alimentare un approccio critico al diritto. La comparazione va realisticamente oltre l’approccio formalista al diritto positivo per indagare storicamente l’evoluzione dei sistemi giuridici. E va oltre il diritto positivo di un Paese mettendo a confronto sincronico i sistemi giuridici contemporanei ma anche dialogando con altri saperi: la linguistica, l’antropologia, l’economia, l’informatica, le scienze biomediche, l’arte, la letteratura ecc.

Vincenzo Ricciuto ha gentilmente offerto una lista di domande per dare inizio alla musica.

Ne ho scelte due:

Per comprendere pregi e mancanze del modo di legiferare dell’UE serve una buona metodologia d’indagine. Il mio suggerimento è che questa metodologia potrebbe ispirarsi non solo alla tradizione comparatistica ma anche ad un nuovo movimento di idee che passa sotto il nome “Law and Political Economy” e vede tra i suoi promotori Amy Kapczynski di Yale. La premessa dalla quale parte il movimento è che politica ed economia non possono essere separate e che entrambe sono strettamente intrecciate con il diritto. In un’epoca segnata dal cambiamento climatico, dalle guerre, nonché dalle diseguaglianze enormi e crescenti che mettono a rischio i sistemi democratici, occorre indagare i fenomeni come l’innovazione tecnologica tenendo congiuntamente presenti le tre dimensioni della politica, dell’economia e del diritto.

In questa prospettiva, l’approccio legislativo europeo al rapporto tra università, innovazione tecnologica e proprietà intellettuale è stato pesantemente influenzato da quello statunitense per via diretta o per via indiretta, attraverso trattati internazionali sui quali la voce degli USA ha contato molto.

Due sono gli aspetti notevoli della politica e della legislazione europea sui quali vorrei provare ad attirare l’attenzione.

Gli europei si sono, talora, dimostrati più realisti del re. Cioè più estremisti degli americani. Per esempio, quando nel 1996 hanno introdotto il diritto sui generis sulle banche dati, ritenendo che ciò avrebbe dato un vantaggio competitivo alle imprese europee. Assunto poi dimostratosi disastrosamente infondato. Nell’ultima legislazione sui dati (Open Data Directive, Data Governance Act, Data Act) l’UE ha tentato di arginare il diritto sui generis. Resta il fatto, però, che si è scelto di tenere in vita un diritto di esclusiva il cui effetto incentivante è – a detta della stessa Commissione UE – indimostrato.

Una tesi, supportata da un’ampia letteratura scientifica, sostiene che l’estensione della proprietà intellettuale e la visione strumentale dell’università hanno nutrito il capitalismo dei monopoli intellettuali deprimendo l’innovazione, accrescendo la disuguaglianza e mettendo a rischio la democrazia. Il quadro è ulteriormente peggiorato quando alla proprietà intellettuale si è aggiunta la pseudo-proprietà intellettuale cioè quel complesso di forme anomale di esclusiva che vanno oltre i limiti tradizionali della proprietà intellettuale e si fondano soprattutto sul controllo contrattuale e di fatto (cioè assistito dalla forza bruta della tecnologia) di dati e informazioni.

In un modello stilizzato e ideale di innovazione tecnologica di un sistema capitalistico ci sono, a monte, il settore pubblico e le università che creano ricerca di base attenendosi ai principi della scienza aperta e, a valle, un mercato concorrenziale che produce ricerca applicata e si serve di una proprietà intellettuale limitata per commercializzare le nuove tecnologie. La concorrenzialità del mercato spinge verso il basso il prezzo della tecnologia, in modo da garantire attraverso contratti o mediante meccanismi redistributivi (ad es. sovvenzioni pubbliche) l’accesso all’innovazione.

Questa idealizzazione è distante anni luce dalla realtà attuale per diversi ordini di ragione.

Quanto finora rilevato potrebbe apparire in stridente contraddizione con il fatto che le politiche dell’UE in materia di rapporto tra università, proprietà intellettuale e innovazione tecnologica hanno negli ultimi venti anni riguardato anche la promozione dell’Open Science. È innegabile, infatti, che l’UE abbia sviluppato un’ampia, articolata e – per molti versi – meritoria politica di promozione della scienza aperta.

Tuttavia, la strategia di difesa e rafforzamento della proprietà intellettuale è rimasta sostanzialmente invariata. Come è rimasta invariata la concezione del rapporto tra università, proprietà intellettuale e innovazione tecnologica. Basti pensare a quanto accaduto durante la pandemia di Covid-19 a proposito della proprietà intellettuale sui vaccini. E siamo giunti alla terza data simbolica: il 2020.

L’UE è stata tra i più strenui oppositori della proposta di India, Sudafrica e molti altri Paesi di sospendere i TRIPS al fine di facilitare la produzione di dispositivi medici, farmaci e vaccini. Nello stesso tempo non è stata in grado di sviluppare, produrre e distribuire vaccini interamente europei. Si è dovuta, in gran parte, affidare a imprese non europee come Pfizer e Moderna.

In un ecosistema dell’innovazione tecnologica dominato dal capitalismo dei monopoli intellettuali, la promozione della scienza aperta rischia di essere, nel migliore dei casi, inefficace o limitatamente efficace e, nel peggiore, uno strumento per rafforzare gli stessi monopoli.

Per promuovere la scienza aperta intesa come scienza pubblica e democratica occorrerebbe procedere seriamente verso la demolizione dei monopoli intellettuali, a cominciare da una seria e organica riforma della proprietà intellettuale. Ma questo sembra un compito immane, non alla portata dell’UE, oltre che estraneo all’agenda politica di questa e, con tutta probabilità, della prossima Commissione UE.

La scienza aperta è parte integrante della liberà accademica e del dialogo cosmopolita che aiuta la cooperazione e la pace. Insomma, è un insieme di valori e ideali fuori dal nostro tempo. A meno che le nuove generazioni dentro e fuori dall’Europa non siano capaci di costruire un futuro migliore del presente che abbiamo consegnato loro.

Torniamo ora alla prima data simbolica: il 1940. Luigi Einaudi, al cui nome e alla cui memoria è intitolata la Fondazione sede di questo convegno, poteva scrivere nell’anno in cui l’Italia entrò nella Seconda guerra mondiale: “Si è più scettici intorno alla probabilità che la garanzia concessa agli scrittori ed inventori dello sfruttamento esclusivo temporaneo del libro e dell’invenzione conduca al desiderato scopo. Si teme l’incoraggiamento inutile delle cattive lettere in materia di proprietà letteraria e il monopolio dei grossi potenti accaparratori e fabbricanti di invenzioni in materia di proprietà industriale. […] I pericoli proprii del sistema odierno sono così gravi, particolarmente per la proprietà industriale, che una revisione dei principii della legislazione oggi invalsa in quasi tutti i paesi appare urgente”.

Bibliografia essenziale

Commissione UE [2020], Piano d’azione sulla proprietà intellettuale “Sfruttare al meglio il potenziale innovativo dell’UE — Piano d’azione sulla proprietà intellettuale per sostenere la ripresa e la resilienza dell’UE”

L. Einaudi [1940], Rileggendo Ferrara – a proposito di critiche recenti alla proprietà letteraria ed industriale, in Rivista di storia economica, V, n. 4, dicembre 1940, pp. 217-256

M. Florio [2021], La privatizzazione della conoscenza, Bari-Roma, Laterza, 2021

E.R. Gold [2021], The fall of the innovation empire and its possible rise through open science, Research Policy 50 (2021) 104226

Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri IRCCS, Perché non brevettiamo le nostre ricerche

A. Kapczynski et al. [2019] New Law and Political Economy Project Launched, 29.04.2019

U. Pagano [2021], Il capitalismo dei monopoli intellettuali, Menabò Eticaeconomia, 14 dicembre 2021

M.C. Pievatolo [2021], I custodi del sapere, in Bollettino Telematico di Filosofia Politica, 31 maggio 2021

D. Traficonte [2021], Property and Power on the Endless Frontier (August 9, 2021). Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3901914 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3901914

T. Wu [2021] La maledizione dei giganti. Un manifesto per la concorrenza e la democrazia, Bologna, Il Mulino, 2021

This text is licensed under CC BY-SA 4.0 license

***

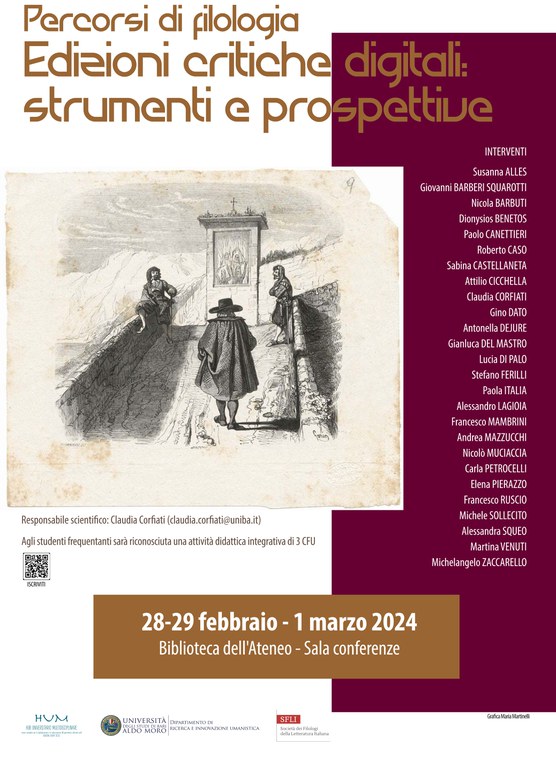

Università di Bari, 28 febbraio 2024

R. Caso, Editoria scientifica, diritto d’autore e Open Access, Percorsi di filologia. Edizioni critiche digitali: strumenti e prospettive, Università degli Studi di Bari Aldo Moro, Biblioteca dell’Ateneo: Biblioteca Centrale del Polo Umanistico e di Comunità Sala Conferenze, 28 febbraio 2024

Letture:

R. Caso, Il diritto d’autore accademico e la mercificazione della scienza, in R. Caso, La società della mercificazione e della sorveglianza: dalla persona ai dati, Milano, Ledizioni, 2021, 309-318

R. Caso, La valutazione autoritaria e la privatizzazione della conoscenza contro la scienza aperta, Trento LawTech Research Paper nr. 52, 2022, in AA.VV. “Perché la valutazione ha fallito. Per una nuova Università pubblica“, Morlacchi editore, 2023, 17-39

Roma 21 febbraio Camera dei Deputati, ore 16.30

Prenotazione obbligatoria a info@pastexperience.it entro martedì 20/02 ore 12.00

Roberto Caso, presentazione.

V. anche R. Caso, A margine del volume “Le immagini del patrimonio culturale. Un’eredità condivisa?” a cura di Daniele Manacorda e Mirco Modolo, Pacini Editore, 2023, 01.02.2024, versione 2.0 Zenodo

R. Caso, Patrimonio culturale di pubblico dominio (riproduzione del), in AISA, Dizionario della scienza aperta, 10.02.2024, Zenodo

R. Caso, Il David, l’Uomo Vitruviano e il diritto all’immagine del bene culturale: verso un’evaporazione del pubblico dominio?, in Foro it., 2023, I, 2283

Voce del Dizionario AISA della scienza aperta. 10.02.2024

R. Caso, Patrimonio culturale di pubblico dominio (riproduzione del), in AISA, Dizionario della scienza aperta, 10.02.2024, Zenodo

Del patrimonio culturale dell’umanità fanno parte opere dell’ingegno i cui diritti economici d’autore sono scaduti e, in grande quantità, opere che non sono mai state protette dal diritto d’autore come il David di Michelangelo e l’Uomo Vitruviano di Leonardo da Vinci. Queste ultime rappresentano una porzione notevole del patrimonio culturale, in quanto le leggi del diritto d’autore occupano una minuscola frazione della storia dell’uomo. Basti ricordare che la prima legge moderna del diritto d’autore è rappresentata dallo Statute of Anne inglese del 1710.

L’appartenenza di un’ampia parte del patrimonio culturale al pubblico dominio potrebbe far desumere che la riproduzione – in particolare, la riproduzione digitale – dei beni culturali sia libera per ragioni commerciali e non commerciali. Così non è. L’effettiva esistenza di un regime di pubblico dominio è minacciata da istanze di controllo esclusivo avanzate da chi ha la proprietà o la custodia del bene culturale materiale oggetto della riproduzione. Tali istanze sono generalmente mosse da due obiettivi: un controllo censorio e un controllo economico. Il primo obiettivo attiene a valutazioni sulla compatibilità dell’uso con la destinazione del bene, il secondo concerne prospettive di guadagno connesse all’uso.

Le istanze di controllo esclusivo si basano, in gran parte, su strumenti giuridici che costituiscono forme anomale di proprietà intellettuale definibili come surrogati della proprietà intellettuale o pseudo-proprietà intellettuale. Qui di seguito si elencano i principali strumenti di controllo esclusivo.

a) Divieti di riproduzione basati sulla proprietà del bene materiale.

b) Divieti di riproduzione basati su dichiarazioni unilaterali o contratti.

c) Divieti di riproduzione basati su discipline pubblicistiche attinenti al patrimonio culturale.

d) Divieti di riproduzione basati su diritti della personalità.

Il movimento dell’accesso aperto al patrimonio culturale – ad esempio, la rete OpenGLAM – sta profondendo energie nella promozione della libera riproduzione del patrimonio culturale. Molte istituzioni culturali nel mondo garantiscono la libera riproduzione per qualsiasi fine, commerciale e non commerciale, delle proprie collezioni fisiche e digitali. Tuttavia, l’apertura su Internet del patrimonio culturale è ancora molto lontana dal rappresentare il modello dominante.

Emblematico è il panorama Euro-italiano.

A livello dell’Unione Europea la disciplina giuridica emanata per la tutela del pubblico dominio è frammentaria, incompleta e solo parzialmente efficace. In particolare, l’art. 14 della Direttiva (UE) 2019/790 sulla riproduzione delle opere delle arti visive di dominio pubblico è una disposizione che ha uno scopo limitato e presta il fianco a interpretazioni che ne restringono ulteriormente il campo di applicazione.

A livello italiano si sta facendo avanti l’idea che gli articoli dal 106 al 108 del Codice dei beni culturali (D.lgs. 2004/42) attribuiscano allo Stato il potere di controllo esclusivo delle riproduzioni. Si badi che tale controllo esclusivo non riguarderebbe solo le riproduzioni effettuate sul luogo dove è collocato fisicamente il bene materiale, ma si estenderebbe anche alle riproduzioni delle copie già effettuate sul luogo e comunicate al pubblico. In particolare, l’estensione riguarderebbe anche le copie digitali reperibili su Internet. In alcune interpretazioni giurisprudenziali il potere di controllo esclusivo derivante dal Codice dei beni culturali si assocerebbe a un preteso diritto all’immagine del bene culturale fondato sulla disciplina dei diritti della personalità rinvenibile nella Costituzione e nel Codice civile.

L’esempio del patrimonio culturale dimostra che il pubblico dominio è minacciato non solo dall’estensione della proprietà intellettuale ma anche dall’irrompere sulla scena giuridica della pseudo-proprietà intellettuale.

Le istanze di controllo esclusivo della riproduzione dei beni culturali incidono pesantemente sulla scienza aperta e sui beni comuni della conoscenza erodendo diritti e libertà fondamentali che attengono allo sviluppo nonché alla promozione della cultura e della ricerca.

This text is licensed under CC BY-SA 4.0 license

The course CopyrightX – University of Trento (Italy) is based on materials developed by William Fisher for CopyrightX at Harvard Law School. “CopyrightX is a twelve-week networked course that has been offered annually since 2013 under the auspices of Harvard Law School and the Berkman Klein Center for Internet and Society.

Il corso CopyrightX – University of Trento (Italy) è basato sui materiali sviluppati da William Fisher per CopyrightX alla Harvard Law School.

Docenti: Roberto Caso, Giulia Dore, Laura Di Nicola

31.01.2024

R. Caso, Verso una città smart e dispotica? No del Garante privacy ai progetti MARVEL e PROTECTOR del Comune di Trento, vesione 1.0, 31.01.2024, Zenodo pubblicato su L’Adige del 03.02.2024 con il titolo “L’equilibrio tra privacy e sicurezza” (v. anche R. Caso, Sorveglianza artificiale, sicurezza urbana e privacy, 10 novembre 2023, pubblicato su L’Adige del 14 novembre 2023 con il titolo “Intelligenza artificiale. Dubbi e domande su Marvel e Protector“).

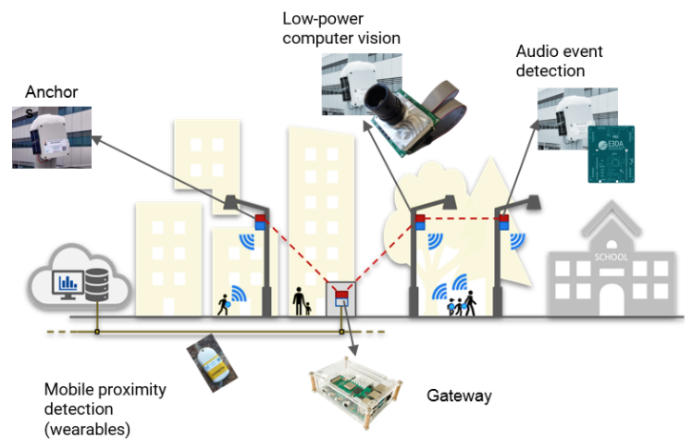

Con un provvedimento di quaranta pagine dell’11 gennaio scorso il Garante per la protezione dei dati personali ha dichiarato, in base al Regolamento dell’Unione Europea 2016/679 (GDPR) e al Codice italiano in materia di dati personali (d.lgs. 2003/196), l’illiceità del trattamento dei dati personali effettuato dal Comune di Trento nell’ambito dei progetti di ricerca MARVEL e PROTECTOR. Si tratta di studi finanziati dall’Unione Europea e connessi al progetto “Trento smart city”. Tali ricerche prevedevano la raccolta di informazioni personali in luoghi pubblici attraverso telecamere di videosorveglianza e microfoni nonché da social network al fine di rilevare, tramite software di intelligenza artificiale, potenziali situazioni di pericolo per la pubblica sicurezza anche con riferimento a luoghi di culto religioso. La finalità del trattamento dei dati personali era perciò l’addestramento dei software di intelligenza artificiale.

Il Garante privacy ha ordinato al Comune di Trento il pagamento di una sanzione di 50.000 Euro, riducibili alla metà se il pagamento avviene entro 30 giorni, ha vietato di trattare i dati personali già raccolti e ha imposto la cancellazione degli stessi. Infine, l’autorità garante ha disposto la pubblicazione del provvedimento sul proprio sito web. La sanzione non è elevata perché il Garante ha riconosciuto al Comune di aver agito in buona fede. Ma i motivi di illeceità rilevati dal Garante sono gravi e molteplici: assenza di una base giuridica per la liceità del trattamento; insufficiente trasparenza del trattamento; mancanza delle misure necessarie a proteggere i dati e a ridurre i rischi.

A parere del Garante, la mancanza di una base giuridica è tanto più grave per il fatto di riguardare dati estremamente sensibili, relativi a crimini e a convinzioni religiose, oggetto, nell’ambito della normativa sulla privacy, di una disciplina speciale volta rafforzare la tutela delle persone. Sul profilo della trasparenza l’autorità ha evidenziato che le informative di primo (segnaletica e cartelloni stradali di avvertimento) e di secondo (il sito web del Comune) livello erano carenti, cioè non mettevano le persone che passavano nelle zone sorvegliate di conoscere i dettagli relativi al trattamento dei dati personali. Sul piano delle misure di prevenzione il Garante ha rilevato che le tecniche di anonimizzazione erano deficitarie e non era stata effettuata la valutazione d’impatto dei trattamenti previsti sulla protezione dei dati personali. Un altro profilo di gravità attiene al fatto che i dati erano destinati ad essere comunicati ai partner dei progetti internazionali (nell’ambito del progetto PROTECTOR i dati erano condivisi con la Polizia di Anversa e con il Ministero dell’Interno della Bulgaria).

Sul proprio sito web il Comune il 24 gennaio affermava che avrebbe valutato nei giorni successivi se presentare opposizione al provvedimento del Garante davanti al giudice ordinario. Il 30 gennaio il Sindaco del Comune di Trento ha rilasciato un’intervista al quotidiano La Repubblica. Secondo quanto riportato dal giornale “per il sindaco la questione non è solo trovare un equilibrio tra il rispetto della privacy e la garanzia di sicurezza, ma anche ‘realizzare degli strumenti per conto nostro o rimanere indietro e dover utilizzare quelli degli altri, che magari li progetteranno con minore cura’”.

Quest’ultima asserzione, se presa alla lettera, induce a porsi domande molto serie e impellenti.

Tali quesiti non possono essere risolti solo affidandosi a un’interpretazione più o meno sofisticata di regolamenti europei e leggi nazionali, ma attengono a scelte politiche che devono muoversi nel perimetro delle norme costituzionali poste a fondamento delle società europee democratiche. Il vagheggiato bilanciamento tra privacy (libertà) e sicurezza implica la responsabilità di dover scegliere qual è il piatto della bilancia che pesa di più.

01.02.2024

R. Caso, A margine del volume “Le immagini del patrimonio culturale. Un’eredità condivisa?” a cura di Daniele Manacorda e Mirco Modolo, Pacini Editore, 2023, 01.02.2024, versione 2.0 Zenodo

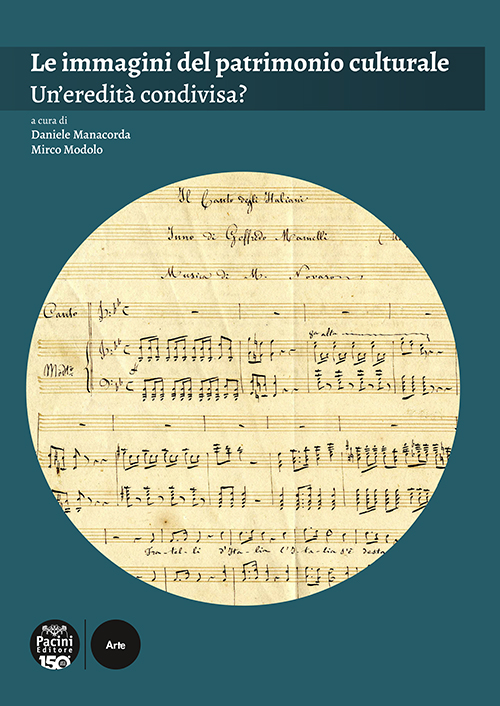

I. In meno di duecento pagine, immagini incluse, il volume curato da Daniele Manacorda (archeologo) e Mirco Modolo (archeologo e archivista) offre una sintesi efficace dell’acceso dibattito sul regime giuridico delle immagini dei beni culturali. Il libro raccoglie gli atti di un convegno promosso dalla Fondazione Aglaia e svoltosi a Firenze il 12 giugno 2022.

In buona sostanza, si tratta di un manifesto multidisciplinare per la liberalizzazione delle immagini del patrimonio culturale. Lo si evince già dalla copyright notice che recita testualmente: “le immagini pubblicate in copertina e alle pp. […] sono soggette ai vincoli d’utilizzo propri delle riproduzioni di beni culturali pubblici di cui agli art. 107-108 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, argomentatamente contestati in queste pagine […]”.

Insomma, i curatori non si ammantano di finta neutralità – un vizio in cui spesso cadono i giuristi – ed esplicitano subito le proprie convinzioni. Tuttavia, il volume offre anche prospettive differenti e dà conto sia nel testo sia nell’apparato bibliografico di chi argomenta contro la liberalizzazione delle immagini, a cominciare dagli esponenti della Società italiana per l’ingegneria culturale.

II. La trattazione, preceduta dalla premessa di Carolina Megale e dai saluti di Paolo Baldi, è divisa in tre parti: un’introduzione con i due capitoli dei curatori dell’opera, una seconda parte nella quale si offrono punti divista di studiosi con diverse competenze nei campi del diritto (Giorgio Resta), dell’economia (Massimo Fantini), della tutela-valorizzazione (Laura Moro) e della fruizione dei beni culturali (Grazia Semeraro, Andrea Brugnoli) e una terza e ultima parte che racchiude alcune esperienze maturate nel settore pubblico e privato (Daniele Malfitana, Antonina Mazzaglia, Martina Bagnoli, Beppe Moiso, Tommaso Montonati, Claudia Baroncini, Stefano Monti, Riccardo Falcinelli, Iolanda Pensa, Fabio Viola).

Nell’addendum al primo capitolo introduttivo Daniele Manacorda riferisce delle novità sopraggiunte successivamente allo svolgimento del convegno e in particolare dell’emanazione del d.m. dell’11 aprile 2023, n. 161, linee guida per la determinazione degli importi minimi dei canoni e dei corrispettivi per la concessione d’uso dei beni in consegna agli istituti e luoghi della cultura statali del Ministero della Cultura. A tal proposito Manacorda rileva “con questo decreto si torna drammaticamente indietro nel tempo: viene anche ristabilito addirittura il pagamento per la riproduzione di immagini su riviste scientifiche, colpendo duramente i giovani in un settore assai delicato della loro crescita professionale”.

Il volume va letto in connessione con altri contributi che sono stati pubblicati di recente sul tema. Mi riferisco in particolare al numero 3 del 2023 della rivista Aedon in cui i curatori del libro dialogano con altri esperti e in particolare con alcuni cultori del diritto amministrativo nonché a un’intervista di Eleonora Landini al direttore del Museo Egizio Christian Greco apparsa con il titolo “La cittadinanza cresce al museo” sulla versione online della rivista Il Mulino in cui si parla anche dell’Open Access alle immagini dei beni culturali (un tema approfondito dal capitolo di Beppe Moiso e Tommaso Montonati proprio con riferimento all’esperienza della prestigiosa istituzione culturale torinese).

III. Leggendo le pagine di “Le immagini del patrimonio culturale. Un’eredità condivisa?” si comprende che il regime giuridico relativo alle immagini dei beni culturali è complesso e contradditorio. Complesso perché si pone all’incrocio di almeno quattro discipline: la proprietà intellettuale, i diritti della personalità, la tutela dei beni culturali, la disciplina dei dati aperti della pubblica amministrazione di derivazione europea. Complesso altresì perché attiene al bilanciamento diritti costituzionali che, senza una chiara visione di fondo, rischia di diventare un’inconcludente acrobazia ermeneutica. Complesso, infine, perché – come spiega il documentato e approfondito contributo di Mirco Modolo – l’attuale legislazione è frutto di una lunga e altalenante storia in cui le spinte alla liberalizzazione si sono dovute continuamente confrontare con controspinte tese ad alimentare le istanze proprietaristiche dello Stato. L’esito attuale con cui si confronta l’interprete è perciò un patchwork pasticciato, la cui prima vittima è la (mitica) coerenza dell’ordinamento giuridico.

Il regime giuridico è contradditorio perché non si comprendono appieno le ragioni che muovono contro la liberalizzazione delle immagini, legittimando un potere di controllo esclusivo dello Stato sulla riproduzione dei beni culturali. Si tratta di nutrire prospettive di guadagno da parte dello Stato che spera di poter metter in atto, anche non si sa come, una tutela globale del suo diritto? La commercializzazione delle immagini dei beni culturali dello Stato offrirebbe opportunità di rimpinguare le magre casse delle istituzioni culturali a dispetto di quanto anche di recente segnalato dalla Corte dei conti e rilevato in alcuni dei capitoli – in particolare quello a firma di Massimo Fantini – che toccano il tema? Oppure perché lo Stato si vuole riservare il potere di decidere chi e come può riprodurre i propri beni culturali vagliando la compatibilità dell’uso con la finalità (decoro) del bene? Non è solo lo spettro di un potere censorio, denunciato in particolare da Daniele Manacorda, a destare preoccupazione, ma anche lo sprezzo del ridicolo. Perché questo potere di valutazione apparterrebbe allo stesso Stato che ha varato di recente e per mano del Ministero del Turismo la campagna di promozione del Belpaese denominata “Open to Meraviglia” nell’ambito della quale la povera e (almeno in questo caso) davvero innocente Venere di Botticelli veniva trasfigurata in influencer, prima che questa figura professionale perdesse – almeno degli occhi dei diversamente giovani – un po’ del suo appeal per le note vicende attinenti a panettoni, bambole e (finta) beneficienza.

La contraddizione emerge con più evidenza proprio con riguardo ai casi portati davanti ai tribunali italiani dallo Stato riguardanti opere celeberrime come il David e l’Uomo Vitruviano ricostruiti in chiave sistemica e comparata dal lucido e incisivo contributo di Giorgio Resta. In questi casi, lo Stato ha agito contro la riproduzione non autorizzata per fini commerciali dei beni culturali da parte di imprese note e con forza commerciale (in parole brutali, ottimi pagatori). Ha agito per rivendicare l’incompatibilità con la finalità del bene culturale o per ottenere, a violazione avvenuta, un cospicuo risarcimento del danno da ottimi pagatori? Se le imprese con capienza economica interessate a utilizzare immagini di beni culturali dovessero mangiare la foglia e guardare ad altre e gratuite fonti come gli archivi delle decine di musei che all’estero praticano l’accesso aperto o, con riferimento alle immagini di beni culturali fuori dal controllo dello Stato italiano, a Wikipedia e Wikicommons al nostro Leviatano-azienda rimarrebbe con tutta probabilità solo la “clientela povera” che fa capo in gran parte all’editoria scientifica di nicchia (quella delle university press o delle case specializzate) e non ai grandi oligopoli come Elesevier, Springer-Nature e compagnia bella. Le prospettive di guadagno crollerebbero drammaticamente e in molti casi gli introiti si ridurrebbero a ciò che si incassa oggi tramite una partita di giro dei soldi pubblici, cioè dei contribuenti (ad es., nel caso in cui la casa editrice dell’Università pubblica X paga il museo statale Y per la riproduzione dell’immagine del bene Z). Se un problema relativo allo sfruttamento commerciale c’è, si colloca sul piano del ruolo che le Big Tech giocano nella gestione delle immagini, ma evidentemente non è un problema che può essere affrontato mediante derive proprietaristiche degli Stati.

IV. Prima di chiudere, occorre spendere qualche parola sui due maggiori problemi innescati dall’idea di un controllo esclusivo delle immagini dei beni culturali da parte dello Stato che si innesta sulla complessità e sulle contraddizioni sommariamente riassunte.

Inutile dire che i temi qui solo approssimativamente accennati sono trattati con maestria e passione in un libro di cui si consiglia vivamente la lettura e che ha un’unica pecca: quella di non essere pubblicato, per coerenza con il manifesto culturale che rappresenta, in Open Access (anche se i singoli testi che compongono il volume sono rilasciati con licenza CC-BY).

This

text is licensed under CC BY-SA 4.0 license

29.01.2024

Seminario presso l’Università Roma Tre, giovedì 1 febbraio 2024

Roma Tre Law Review – ‘Readings’. Intorno al volume: Daniele Manacorda – Mirco Midolo (a cura di), Le immagini del patrimonio culturale. Un’eredità condivisa?, Pacini, 2023, Roma

V. anche R. Caso, Lo strano caso del diritto all’immagine del bene culturale, 29.08.2023

26.01.2024

Qui di seguito il comunicato stampa che sintetizza i contenuti del provvedimento del Garante Privacy. V. anche R. Caso, Sorveglianza artificiale, sicurezza urbana e privacy, 10 novembre 2023, pubblicato su L’Adige del 14 novembre 2023 con il titolo “Intelligenza artificiale. Dubbi e domande su Marvel e Protector“

“Videosorveglianza, no all’intelligenza artificiale che viola la privacy

Il Garante sanziona il Comune di Trento per aver condotto due progetti di ricerca scientifica, utilizzando telecamere, microfoni e reti sociali, in violazione della normativa sulla protezione dati

No del Garante al trattamento dei dati personali nel Comune di Trento nell’ambito dei progetti di ricerca scientifica Marvel e Protector: diritti a rischio in assenza dei necessari presupposti di liceità. Il Comune dovrà pagare una sanzione di 50.000 euro e cancellare i dati trattati in violazione di legge.

I progetti, finanziati con fondi europei, hanno come obiettivo lo sviluppo di soluzioni tecnologiche volte a migliorare la sicurezza in ambito urbano, secondo il paradigma delle “città intelligenti” (smart cities).

In particolare, il progetto Marvel (“Multimodal Extreme Scale Data Analytics for Smart Cities Environments”) prevedeva l’acquisizione di filmati dalle telecamere di videosorveglianza già installate nel territorio comunale per finalità di sicurezza urbana, nonché dell’audio ottenuto da microfoni appositamente collocati sulla pubblica via. I dati, che ad avviso del Comune sarebbero stati immediatamente anonimizzati dopo la raccolta, venivano analizzati per rilevare in maniera automatizzata, mediante tecniche di intelligenza artificiale, eventi di rischio per la pubblica sicurezza. Il progetto Protector (“PROTECTing places of wORship”) prevedeva invece, oltre all’acquisizione dei filmati di videosorveglianza (senza segnale audio), la raccolta e l’analisi di messaggi e commenti d’odio pubblicati sui social, rilevando eventuali emozioni negative ed elaborando informazioni d’interesse per le Forze dell’ordine, allo scopo di identificare rischi e minacce per la sicurezza dei luoghi di culto.

Dopo un’approfondita istruttoria, il Garante ha rilevato molteplici violazioni della normativa privacy.

Il Comune di Trento, che non annovera la ricerca scientifica tra le proprie finalità istituzionali, non ha comprovato la sussistenza di alcun quadro giuridico idoneo a giustificare i trattamenti dei dati personali – relativi anche a reati e a categorie particolari – e la conseguente ingerenza nei diritti e nelle libertà fondamentali delle persone. Tenuto conto che i dati venivano condivisi anche con soggetti terzi, tra cui i partner di progetto, i trattamenti effettuati sono stati quindi ritenuti illeciti.

Si sono rivelate inoltre insufficienti le tecniche di anonimizzazione impiegate per ridurre i possibili rischi di reidentificazione per gli interessati.

Criticità sono emerse anche sotto il profilo della trasparenza. Il Comune non aveva infatti compiutamente descritto i trattamenti nelle informative di primo e di secondo livello, come la possibilità che anche le conversazioni potessero essere registrate dai microfoni installati sulla pubblica via.

Inoltre, nonostante i due progetti comportassero l’impiego di nuove tecnologie e la sorveglianza sistematica di zone accessibili al pubblico, il Comune non ha comprovato di aver effettuato una valutazione d’impatto prima di iniziare il trattamento.

Pur riconoscendo alcuni fattori attenuanti, il Garante ha stigmatizzato le massive e invasive modalità di trattamento poste in essere, che hanno comportato significativi rischi per i diritti e le libertà degli interessati, anche di rango costituzionale.

Poiché simili forme di sorveglianza negli spazi pubblici possono modificare il comportamento delle persone e condizionare anche l’esercizio delle libertà democratiche, l’Autorità si è comunque dichiarata come sempre aperta al dialogo, sia con il Comune di Trento sia con ogni altra amministrazione, per dare supporto ad ogni eventuale futura iniziativa di uso dell’AI da realizzare in conformità con le norme sulla privacy.

Roma, 25 gennaio 2024“