Roma – CNR – 6 e 7 dicembre 2022

Programma qui

R. Caso, Le politiche italiane in materia di scienza aperta: lusinghe e misfatti

R. Caso, Diritto d’autore e [vs] diritto alla scienza (aperta)

Roma – CNR – 6 e 7 dicembre 2022

Programma qui

R. Caso, Le politiche italiane in materia di scienza aperta: lusinghe e misfatti

R. Caso, Diritto d’autore e [vs] diritto alla scienza (aperta)

30 novembre 2022

Diritto d’autore e proprietà intellettuale: questioni aperte. Proprietà Intellettuale vs Scienza Aperta. Promesse e contraddizioni del bilanciamento giudiziale dei diritti. Università di Brescia, Dipartimento di Giurisprudenza, Camera civile di Brescia, 30 novembre 2022. Presentazione disponibile su Zenodo.

Corso della Scuola Superiore di Magistratura, Aula Magna – Campus Matera – Via Lanera, 20, Matera, 30 settembre 2022

“Facendo seguito al primo corso sul tema dell’Intelligenza artificiale, tenutosi

nello scorso aprile a Matera ed organizzato in collaborazione tra la Formazione

territoriale di Potenza della Scuola Superiore della Magistratura, il Consiglio

dell’Ordine degli Avvocati di Matera ed il Consiglio Notarile di Matera, con questo secondo corso si vuole approfondire altre tematiche giuridiche, con particolare riguardo alla tutela dei diritti della persona, che appaiono a rischio di gravi compressioni dall’uso massivo della I.A […]”.

Programma completo qui.

Roberto Caso, Proprietà intellettuale e diritto all’informazione e alla cultura, slide qui.

Intervista a Roberto Caso qui.

Intervista di Michela Perrone al Prof. Roberto Caso, Policy and Procurement in Health Care, 7 settembre 2022

Roberto Caso

Voce del Dizionario AISA della scienza aperta

25 agosto 2022, modificata il 26 e il 28 agosto 2022, pdf qui, e su Zenodo

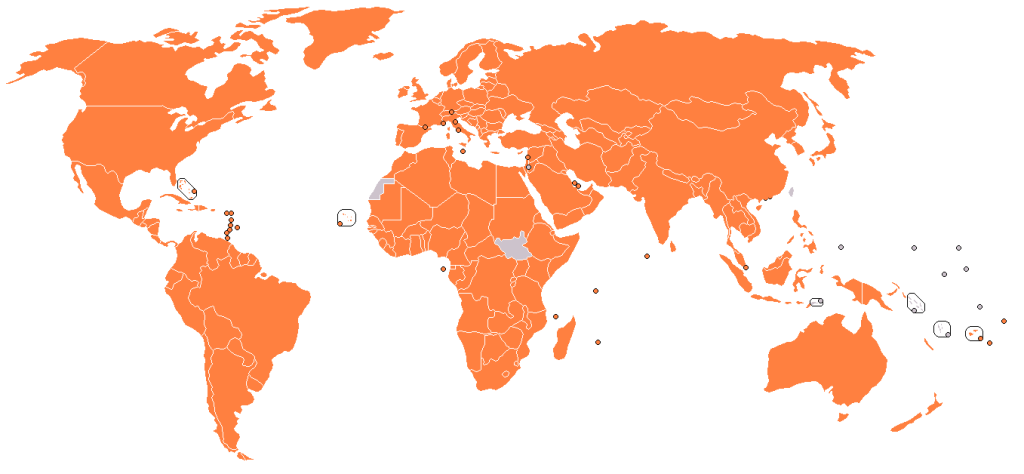

L’espressione “proprietà intellettuale” è di quelle che dominano la scena della contemporaneità. Eppure il suo uso come categoria giuridica che identifica numerosi differenti diritti di esclusiva su attività umane è molto recente. Attualmente la categoria include diritti d’autore, brevetti per invenzione, marchi, disegni industriali, indicazioni geografiche, segreti commerciali. Secondo una ricostruzione di un autorevole studioso della materia, l’uso della macrocategoria inizia a diffondersi a seguito dell’istituzione nel 1967 dell’Organizzazione Mondiale della Proprietà (World Intellectual Property Organization o WIPO). La WIPO è un’agenzia delle Nazioni Unite che conta 193 Paesi membri ed è dedita allo sviluppo di un sistema normativo internazionale “bilanciato” ed efficace di proprietà intellettuale.

L’uso della macrocategoria si è poi definitivamente imposto – o è stato imposto dall’Occidente – attraverso una delle normative più emblematiche del capitalismo globale: l’accordo nell’ambito dell’Organizzazione Mondiale del Commercio sui diritti di proprietà intellettuale del 1994 (Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights o TRIPS).

Attraverso gli accordi normativi internazionali gli Stati hanno parzialmente ceduto la propria sovranità nazionale. Le grandi linee di sviluppo nonché il c.d. bilanciamento tra proprietà intellettuale e altri diritti sono nelle mani di organi e corti internazionali.

L’Unione Europea ha competenza nella materia e ha inserito la proprietà intellettuale nell’art. 17.2 della Carta dei Diritti Fondamentali, accostandola al vero diritto di proprietà e privandola, almeno a livello della lettera del testo, della clausola sociale.

La categoria della proprietà intellettuale rimane però filosoficamente e giuridicamente controversa per diverse ragioni.

a) Accumuna diritti che poco hanno a che fare l’uno con l’altro. Tali diritti hanno ragioni giustificative e finalità differenti. Il diritto d’autore disciplina le opere dell’ingegno della letteratura, dell’arte e della scienza. Il brevetto per invenzione riguarda l’innovazione industriale. Il marchio serve a identificare prodotti e servizi. E così via. La riconducibilità di questi diritti alla proprietà è discussa sia nel pensiero giusnaturalista sia in quello utilitarista.

b) Stabilisce un accostamento forzato tra diritti di esclusiva su beni tangibili (la proprietà in senso stretto) con i diritti di esclusiva su beni intangibili che hanno natura profondamente diversa. I beni tangibili sono rivali al consumo. I beni intangibili no: possono essere fruiti contemporaneamente da un numero infinito di persone. Lo stesso riferimento al bene intangibile come frutto dell’attività del pensiero umano è controverso.

c) Nasconde retoricamente la natura monopolistica del diritto di esclusiva. Un conto è parlare di proprietà, altro è parlare di monopolio. Nei sistemi capitalistici ad economia liberale il monopolio viene, almeno in linea teorica, contrastato dal diritto. Mentre la proprietà è un pilastro del capitalismo liberale. Nelle costituzioni in cui il diritto di proprietà è un diritto fondamentale – e non è il caso della Costituzione italiana – l’accostamento esplicito o implicito della proprietà intellettuale alla proprietà, significa fondamentalizzare il diritto, cioè renderlo inattaccabile da norme di legge ordinaria che contrastano con il contenuto costituzionale.

Negli ultimi decenni la normativa degli accordi internazionali ha esteso progressivamente il contenuto della c.d. proprietà intellettuale. Beni della conoscenza che in passato erano comuni oggi sono sottratti alla destinazione universale e gravati da esclusive. Ma c’è di più e di peggio. La proprietà intellettuale riguarda sempre di più il controllo delle infrastrutture tecnologiche e della loro logica (gli algoritmi) costituendo una barriera di accesso a monte del sistema di comunicazione e di progresso della conoscenza.

La proprietà intellettuale alimenta il capitalismo dei monopoli intellettuali che genera gravi disuguaglianze e mette a rischio la democrazia. Disuguaglianze tra Paesi ricchi e Paesi poveri. Disuguaglianze, anche nei Paesi ricchi, tra persone che possono pagare il prezzo per l’accesso alla conoscenza e persone che non hanno questa possibilità. Si pensi, ad esempio, all’accesso ai testi e alle altre risorse formative della scuola e dell’università.

Peraltro, il fenomeno della concentrazione nelle mani di pochi soggetti del controllo esclusivo di informazioni, dati e capacità computazionale si basa oggi non solo sul diritto (la c.d. proprietà intellettuale) ma anche (e soprattutto) sul potere di fatto delle grandi piattaforme commerciali di Internet.

Nel campo della scienza la tendenza a privatizzare la conoscenza, cioè ad estendere le esclusive (giuridiche e di fatto) fino al controllo della ricerca di base, dei mattoni fondamentali del sapere, dei beni essenziali per la vita (ad es., farmaci e vaccini) e delle infrastrutture della comunicazione (prima fra tutte: Internet) mette a rischio la distinzione tra ricerca animata dal progresso della conoscenza (in particolare, la ricerca del settore pubblico per l’interesse di tutti) e ricerca orientata al profitto (di pochi). Alimenta i conflitti di interesse. Omologa le istituzioni accademiche e scientifiche alle aziende.

Fin dai primi anni 2000 c’è chi mette in guardia sul fatto che la scienza aperta è inconciliabile con la continua espansione della proprietà intellettuale. Quel monito è oggi più vero che mai.

Roberto Caso

24 agosto 2023, modificato il 25 agosto 2022 (versione 3.0: Zenodo e pdf qui).

Il vento della politica sta cambiando ancora. A livello globale e a livello nazionale. Quale futuro avrà la scienza aperta a partire da questo autunno?

L’idea di rendere gratuitamente accessibili e giuridicamente riutilizzabili i risultati della scienza su Internet, di rendere più democratico, equo e trasparente il processo di formazione e di discussione critica della scienza potrebbe essere in crisi di fronte ai (nuovi) rigurgiti nazionalisti e imperialisti. Insomma, la scienza aperta è espressione del principio della destinazione universale dei beni e del valore del dialogo pubblico e pacifico tra uomini, applicati a un nuovo scenario tecnologico in cui la costruzione e la comunicazione cooperativa della conoscenza passa attraverso la Rete. Un principio (la libertà della conoscenza, la conoscenza come bene comune) e un valore (l’uso pubblico della ragione) che si contrappongono frontalmente a chiusure di confini e colonizzazioni più o meno violente.

Nel migliore dei mondi possibili, la pandemia avrebbe dovuto rappresentare una spinta potente allo sviluppo della scienza aperta, a partire dalla riforma dei diritti d’autore e dei brevetti. Le cose sono andate in modo diverso. I farmaci salvavita, compresi i vaccini, sono rimasti, salvo lodevoli eccezioni, nel controllo delle Big Pharma. L’editoria scientifica, oramai trasformatasi nell’imprenditoria dell’analisi dei dati, è saldamente nelle mani di grandi monopoli: lo dimostrano i c.d. contratti trasformativi, accordi tra grandi imprese della comunicazione scientifica e consorzi di biblioteche che, al di là delle declamazioni, consentono ai giganti commerciali di accrescere i loro profitti e aumentano le diseguaglianze tra chi può e chi non può entrare nel gioco della comunicazione scientifica.

Durante l’estate del 2022 sono stati pubblicati documenti di policy e studi istituzionali che guardano al futuro prossimo della ricerca e dell’Open Science.

A livello europeo ed italiano tra i tanti documenti rilevanti si segnalano:

– il Piano Nazionale della Scienza Aperta del Ministero dell’Università e della Ricerca italiano parte del Programma Nazionale della Ricerca 2021-2027 (Decreto Ministeriale n. 268 del 28 febbraio 2022, pubblicato il 15 giugno 2022 [sic!]; il PNR era stato approvato dal CIPE il 15 dicembre 2020);

– le conclusioni del Consiglio dell’Unione Europea su Research assessment and implementation of Open Science del 10 giugno 2022;

– l’Agreement on Reforming Research Assessment del 20 luglio 2022;

– quattro studi (agosto 2022) della Commissione Europea su vari aspetti normativi (copyright e pubblicazioni scientifiche, copyright e riuso dei dati, Open Data Directive, Data Governance and Data Act, Digital Services Act e Digital Markets Act), che incidono sulla ricerca e sull’Open Science.

I documenti auspicano modifiche delle norme sulla c.d. proprietà intellettuale e riforme delle prassi della valutazione della ricerca.

Tuttavia, nessuno dei testi citati vuole sciogliere i nodi e le contraddizioni di fondo. Nodi e contraddizioni che sollecitano la seguente domanda: la scienza aperta per come concepita dall’Unione Europea e dall’Italia è antagonista del capitalismo dei monopoli intellettuali e della sorveglianza, del neoproprietarismo e della privatizzazione della conoscenza o ne è strumento?

Non potendo qui entrare nel dettaglio di tutti i documenti, ci si limiterà a un paio di esempi.

Il primo esempio riguarda l’impatto del diritto d’autore sull’apertura delle pubblicazioni scientifiche nonché sul diritto umano alla scienza e alla ricerca.

Il Piano Nazionale della Scienza Aperta (pag. 6) si esprime nel modo seguente.

“Il principio dell’accesso aperto è nato spontaneamente nella comunità scientifica, ma oggi è oggetto di normative e soft law a livello internazionale e nazionale. Il quadro normativo attuale, in particolare la legge sul diritto d’autore, ostacola lo sviluppo dell’accesso aperto alle pubblicazioni scientifiche.

Due sono le priorità:

a) promuovere un diritto irrinunciabile e inalienabile di ripubblicazione immediata (senza termini di embargo) per le pubblicazioni scientifiche finanziate parzialmente o totalmente con fondi pubblici;

b) estendere la portata in ambito scientifico delle eccezioni e limitazioni al diritto d’autore. In particolare, si raccomanda di attuare la Direttiva (UE) 2019/790 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, sul diritto d’autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale. Occorre definire le modalità e gli strumenti per aprire all’accesso quanto pubblicato in accesso chiuso ai fini dello svolgimento di esercizi di valutazione imposti dallo Stato.”

A parte il riferimento anacronistico all’attuazione della Direttiva (UE) 2019/790 – già avvenuta con il D.lgs. n. 177 del 2021 che peraltro ha disatteso gli auspici che provenivano dal mondo della scienza aperta -, c’è da dubitare che il diritto di ripubblicazione possa improvvisamente trasformarsi in un obiettivo politico prioritario del nuovo parlamento e, soprattutto, del nuovo governo (qualsiasi colorazione politica essi dovessero assumere). Ne è prova il fatto che il diritto di ripubblicazione in accesso aperto era parte della c.d. proposta Gallo avanzata durante la corrente legislatura, ma arrestatasi in Senato e rimasta alla fine, dopo tre diversi governi, lettera morta.

Nello studio della Commissione Europea si delineano diverse opzioni di modifica della normativa europea sul copyright in favore della ricerca scientifica, alcune delle quali riguardano anche il diritto di ripubblicazione (secondary publication right). A fronte dell’immobilismo italiano, occorrerà vedere se l’Unione Europea vorrà effettivamente perseguire la strada di una modifica profonda del diritto d’autore a favore della scienza (conoscenza) aperta, una modifica che però garantisca l’assoluto rispetto della libertà e dell’autonomia scientifico-accademica.

Più in generale, rimane il problema della scelta di fondo dell’Unione Europea: l’aver voluto inserire la c.d. proprietà intellettuale del capitalismo globale tra i diritti fondamentali (v. l’art. 17.2 della Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea) privandola, almeno a livello della lettera della disposizione, della clausola sociale presente, invece, nell’art. 42 della nostra Costituzione in riferimento al diritto di proprietà (in senso stretto). Tale operazione ha diversi obiettivi: far rientrare nel concetto di proprietà ciò che non lo è (il diritto d’autore, il brevetto per invenzione, i marchi, i segreti commerciali), accumunare tutti i diritti di esclusiva su entità intangibili sotto il cappello di una categoria che evoca il dominio assoluto e dispotico e blindare le stesse esclusive con la garanzia costituzionale del carattere fondamentale del diritto (garanzia sorvegliata dalla Corte di Giustizia UE e, indirettamente, dalla Corte EDU).

Le speranze di un riequilibrio del diritto d’autore e del brevetto per invenzione rimangono nelle mani dei giudici (delle corti internazionali e nazionali) con tutti i rischi (ma anche le opportunità) che ciò comporta.

Il secondo esempio riguarda le possibili riforme del sistema di valutazione della ricerca.

Nelle conclusioni del Consiglio UE su Research assessment and implementation of Open Science si rinviene una parte dedicata (pagg. 4 ss.) ad alcuni principi che dovrebbero guidare la riforma dei sistemi europei di valutazione.

a) Disegnare un approccio che esprima un maggiore bilanciamento tra valutazione qualitativa e quantitativa della ricerca, con relativo rafforzamento degli indicatori qualitativi e uso responsabili di quelli quantitativi.

b) Riconoscere tutte le forme di contributo alla ricerca e all’innovazione e tutte le forme di processo di formazione della scienza. Non solo pubblicazioni, ma anche dataset, software, metodologie, protocolli, brevetti ecc.

c) Prendere in considerazione ai fini della carriera tutte le attività di ricerca e innovazione. Ad esempio, la supervisione dei giovani ricercatori, i ruoli di leadership, la capacità imprenditoriale, l’interazione della società inclusi il public engagement e la citizen science.

d) Prendere in considerazione le specificità della disciplina di riferimento, la tipologia di ricerca (di base o applicata), lo stadio della carriera, le missioni dell’istituzione di ricerca.

e) Garantire che l’integrità (etica) della ricerca rappresenti la più elevata priorità e non sia contraddetta da incentivi che muovono in direzione opposta.

f) Garantire la diversità, l’eguaglianza di genere e la promozione delle donne nella scienza.

Al di là della genericità che caratterizza tutti i documenti programmatici di questo genere e di alcune banalità, spicca una visione che fa di tutte le erbe un fascio. Non emerge quella che dovrebbe essere la vera priorità: conservare una distinzione e un equilibrio tra ricerca pubblica finalizzata all’interesse di tutti e ricerca privata. Si conferma invece una visione aziendalistica della ricerca e della scienza aperta che cannibalizza tutto il mondo del sapere. Così, secondo il Consiglio UE, il male non sta negli indicatori in sé, ma nell’uso sbilanciato degli stessi.

Qualche spunto positivo emerge con riferimento ai principi di apertura che dovrebbero governare gli esercizi di valutazione con particolare riferimento agli indicatori quantitativi (pag. 7). Si auspica che le banche dati e i dati bibliometrici siano, in linea di principio, aperti e trasparenti (chissà cosa ne pensa l’ANVUR). Ma nessuno elemento di concretezza si rinviene con riferimento al modo con cui rendere operativo l’auspicio. In ogni caso, non una parola sull’idea di affidare ad agenzie governative, cioè alla spada invece che alla bilancia, la governance attraverso i numeri della ricerca accademica.

In conclusione, per quello che emerge dagli ultimi documenti di policy dedicati alla materia, l’Open Science dell’Unione Europea si avvia a diventare (se già non lo è già) strumento del capitalismo neoliberista.

Se fosse diffusa una diversa visione della scienza aperta tra ricercatori e cittadini, si potrebbe pronosticare un autunno caldo. Ma l’apertura democratica della scienza come altri temi fondamentali non trova spazio né nella formazione scolastica né nel dibattito pubblico dei mass media. La cosa non sorprende. Se i cittadini hanno una vaga idea di cosa sia la scienza – e ne abbiamo avuto prove evidenti durante la pandemia -, è difficile che possano comprendere quale valore abbia per la tenuta della democrazia la scienza aperta nel senso qui delineato.

Facile prevedere che nessuna delle priorità verrà affrontata in autunno e nei mesi a venire. Non il contrasto ai monopoli intellettuali, non una seria riforma della valutazione della ricerca volta a ristabilire autonomia e libertà accademica, non la costruzione di infrastrutture di comunicazione realmente indipendenti dai padroni della Rete.

Science as usual… pardon: business as usual.

AA.VV., Agreement on Reforming Research Assessment, 20 July 2022

L. Bruni, Quando la conoscenza era un ben comune e gratuito, Avvenire, 13 febbraio 2021

R. Caso, La scienza non sarà più la stessa. Più condivisione, cooperazione e solidarietà dopo il Covid-19?, Trento LawTech Research Papers, nr. 39, Trento, Università degli studi di Trento, 2020, BioLaw Journal, v. 2020, no. 1s (2020), p. 617-622

R. Caso, F. Binda, Il diritto umano alla scienza aperta, Trento LawTech Research Papers, nr. 41, Trento, Università degli studi di Trento, settembre 2020, in G. Perrone, M. Perduca (cur.), Così san tuttз – Diritto alla Scienza, istruzioni per l’uso, Roma, Fandango Libri, 2021, 44-52

R. Caso, Riformare il diritto d’autore per sostenere l’open science: dalla pandemia opportunità unica, Agenda digitale, 26 aprile 2021

R. Caso, Pandemia e vaccini. L’irrisolvibile antagonismo tra scienza aperta e proprietà intellettuale, versione 2.0, 23 maggio 2021, Trento LawTech Research Paper series nr. 44, in Rivista critica del diritto privato, nr. 2/2021

R. Caso, G. Dore, Academic Copyright, Open Access and the “Moral” Second Publication Right, Trento LawTech Research Paper nr. 47, 2021, in European Intellectual Property Review, 6/2022, 332-342

R. Caso, Vaccini senza brevetti: così cambiamo il business dei farmaci, Agenda digitale, 25 febbraio 2022

R. Caso, Industria farmaceutica e salute: la riforma secondo Garattini, Agenda digitale, 18 marzo 2022

R. Caso, Open Data, ricerca scientifica e privatizzazione della conoscenza, Trento LawTech Research Paper nr. 48, 2022

Council of the European Union, Research assessment and implementation of Open Science, Brussels, 10 June 2022

P. David, 4, The Economic Logic of “Open Science” and the Balance between Private Property Rights and the Public Domain in Scientific Data and Information: A Primer, National Research Council (US) Steering Committee on the Role of Scientific and Technical Data and Information in the Public Domain; Esanu JM, Uhlir PF, editors. The Role of Scientific and Technical Data and Information in the Public Domain: Proceedings of a Symposium. Washington (DC): National Academies Press (US); 2003. Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK221867/

EC, Study on EU copyright and related rights and access to and reuse of scientific publications, including open access, 1 August 2022

EC, Study on EU copyright and related rights and access to and reuse of data, 1 August 2022

EC, Study on the Open Data Directive, Data Governance and Data Act and their possible impact on research, 1 August 2022

EC, Study on the Digital Services Act and Digital Markets Act and their possible impact on research, 1 August 2022

M. Hagner, Open Access, data capitalism and academic publishing. Swiss Med Wkly. 2018 Feb 16;148:w14600. doi: 10.4414/smw.2018.14600. PMID: 29452426. Format:

M. Florio, La privatizzazione della conoscenza, Laterza, 2021 (intervista all’autore su Letture.org)

P. Galimberti, Accordi trasformativi, Dizionario della scienza aperta, AISA, 13 giugno 2022

I. Kant, Risposta alla domanda: che cos’è l’illuminismo?, 1784, Traduzione dall’originale tedesco di Francesca Di Donato; revisione di Maria Chiara Pievatolo.

M. A. Lemley, Property, Intellectual Property, and Free Riding. Texas Law Review, Vol. 83, p. 1031, 2005, Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=582602

Ministero dell’Università e della Ricerca (Governo Italiano), Piano nazionale della scienza aperta, 15 giugno 2022

U. Pagano, Il capitalismo dei monopoli intellettuali, Menabò Eticaeconomia, 14 dicembre 2021

G. Palomba, “Capitale e ideologia” di Thomas Piketty, Pandora rivista, 11 marzo 2021

E. Pasini, Aperto, apertura, Dizionario della scienza aperta, AISA, 13 giugno 2022

G. Pascuzzi, Il fascino discreto degli indicatori: quale impatto sull’Università?, 2017

M.C. Pievatolo, I padroni del discorso. Platone e la libertà della conoscenza, 2003

M.C. Pievatolo, La bilancia e la spada: scienza di stato e valutazione della ricerca, Bollettino Telematico di Filosofia Politica (Vol. 2017). Zenodo. https://doi.org/10.5281/zenodo.570042

M.C. Pievatolo, I custodi del sapere, Bollettino Telematico di Filosofia Politica, 31 maggio 2021

J. Pooley, Surveillance Publishing, The Journal of Electronic Publishing 25(1). 2022, doi: https://doi.org/10.3998/jep.1874

J. Pooley, The APC Dam Is Breaking, August 11, 2022

Redazione DIMT, Intervista alla Prof.ssa Maria Chiara Pievatolo. Proprietà intellettuale o scienza aperta?, DIMT, 15 luglio 2022

Redazione ROARS, ANVUR: è il MUR che nasconde la classifica dei dipartimenti trombati, ROARS, 23 giugno 2022

P. Rossi, La nascita della scienza moderna in Europa, Laterza, Roma-Bari, 1998 [1997], Fare l’Europa , Isbn 978-88-420-5204-3

C. Salvi, Globalizzazione e critica del diritto, preprint marzo 2020

C. Salvi, L’invenzione della proprietà. La destinazione universale dei beni e i suoi nemici, Marsilio 2021 (intervista all’autore su Letture.org)

C. Sganga, A Decade of Fair Balance Doctrine, and How to Fix It: Copyright Versus Fundamental Rights Before the CJEU from Promusicae to Funke Medien, Pelham and Spiegel Online (August 1, 2019). European Intellectual Property Review (n.11/2019), Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3414642

A. Supiot, Governance by Numbers, 2012-2015

R. Stallman, Hai detto “proprietà intellettuale”? È un miraggio seducente (trad. it. dall’originale inglese: Did You Say “Intellectual Property”? It’s a Seductive Mirage), Copyright © 2004, 2006, 2010, 2013-2017, 2021 Richard Stallman

Roberto Caso, versione breve 1.0 18 giugno 2022, pubblicata su L’Adige il 20 giugno 2022 con il titolo “La fragile democrazia dell’Occidente“, versione estesa 2.0 21 giugno 2022

Il 17 giugno 2022 le agenzie di stampa rimbalzavano due notizie apparentemente lontane e slegate.

La prima riguarda la decisione del governo britannico, per mano della ministra Priti Patel, di estradare l’australiano Julian Assange, fondatore nel 2006 di Wikileaks, negli Stati Uniti. Ad Assange e Wikileaks si devono, tra l’altro, la rivelazione dei crimini di guerra statunitensi commessi in Afghanistan e Iraq. Prima un anno e mezzo agli arresti domiciliari, poi rifugiato nell’ambasciata dell’Ecuador a Londra e infine negli ultimi 3 anni recluso in una prigione inglese di massima sicurezza, Assange è privo della libertà personale da quasi dodici anni senza aver subito una condanna (men che meno definitiva). In altri termini, è un cittadino innocente in attesa di un giudizio (di uno Stato straniero). Ha dovuto affrontare decisioni altalenanti dei giudici inglesi per poi subire un ordine di estradizione da parte della ministra Patel. Le sue condizioni fisiche e mentali lo espongono al rischio di perdere la vita. L’ultima speranza, sul piano giuridico, è affidata all’impugnazione dell’atto ministeriale da presentare entro un termine brevissimo e a un eventuale ricorso alla Corte Europea dei Diritti Umani.

La seconda concerne la decisione in seno all’Organizzazione Mondiale del Commercio (WTO nell’acronimo inglese) di raggiungere un accordo compromissorio nella materia dei brevetti sui vaccini che, in sostanza, lascia intatto l’attuale quadro normativo sulla proprietà intellettuale. In definitiva, l’accordo rigetta la proposta volta a sospendere tutti i diritti di proprietà intellettuale su farmaci, vaccini e dispositivi medici utili a contrastare il COVID-19. La proposta era stata avanzata da India e Sudafrica nell’ottobre del 2020 e poi sostenuta da molti Paesi nonché da un vasto movimento di opinione.

Cosa lega le due notizie? La fragilità della democrazia occidentale e di due dei suoi valori fondanti: la libertà (di informazione) e la solidarietà. In questi mesi, la comunicazione dei governi occidentali si concentra, retoricamente, sulle minacce esterne alla democrazia liberale – Russia e Cina in testa – ma tace sulle debolezze e le contraddizioni interne.

La decisione di estradare Assange viene da un governo conservatore, politicamente indebolito, di un Paese che, a seguito della Brexit, appare sempre più allo sbando e prono alla potenza americana. Come ha messo in evidenza Vincenzo Vita su Il Manifesto il meccanismo giuridico inglese che porta all’estradizione è “curioso”. La decisione finale spetta a un ministro. Cioè è una decisione non collegiale di un solo rappresentante del potere esecutivo. La culla della democrazia liberale mostra evidentemente tutte le sue fragilità.

La decisione di non sospendere i diritti di proprietà intellettuale chiude una danza macabra durata più di un anno e mezzo in cui hanno prevalso le pressioni delle Big Pharma per mantenere in piedi un sistema in cui decidono i poteri privati (e non gli elettori dei Parlamenti) e le strategie geopolitiche del blocco occidentale con l’Unione Europea in testa. Provando a immedesimarsi negli occhi di chi proviene da Paesi poveri sprovvisti di informazioni, conoscenze e tecnologie per la tutela della salute, tale decisione suona come l’ennesima manifestazione di arroganza del potere coloniale. Il colonialismo, infatti, non funziona solo commettendo genocidi e depredando risorse naturali, ma anche negando beni immateriali (la proprietà intellettuale) che servono a salvare vite umane. Nicoletta Dentico su Sbilanciamoci ha scritto incisivamente sulla vicenda utilizzando la metafora della guerra.

“L’economia della conoscenza scientifica ed i meccanismi legalizzati di ‘appropriazione della scienza’ (come sostengono accreditati economisti) da parte di Big Pharma, anche quando l’innovazione è generata con finanziamenti pubblici (come, ma non solo, nel caso di Covid-19), definisce un crinale di guerra aperta tra il Nord e il Sud del mondo. Nessuno si scandalizzi per il paragone con la guerra tra Russia e Ucraina. Anche questa lo è. […] Su questo fronte, come sul recente conflitto europeo, il multilateralismo esce a pezzi, in un dialogo tra sordi non più in grado di intercettare le istanze di cambiamento e di trovare una mediazione conveniente alla sfida delle future pandemie”.

La mobilitazione in giro per il mondo a favore di Assange può ancora provare a difendere la libertà di espressione. Nel nostro Paese è degna di nota la presa di posizione della Federazione Nazionale della Stampa Italiana (FNSI) che per bocca del suo segretario generale Raffaele Lorusso ha dichiarato che:

“La decisione del governo di Londra di consentire l’estradizione di Julian Assange negli Usa è un attacco alla libertà di informare”

La FNSI organizza per il 21 giugno presso la sua sede la presentazione dell’appello contro l’estradizione di Assange promosso dal premio Nobel per la Pace Adolfo Pérez Esquive alla quale saranno presenti, tra gli altri, Stefania Maurizi, Vincenzo Vita e Armando Spataro.

C’è da augurarsi che si moltiplichino anche le iniziative per difendere la solidarietà e riformare la proprietà intellettuale a livello internazionale e nazionale.

Libertà, eguaglianza e fratellanza (solidarietà). A forza di declamare principi e valori traditi dai fatti non solo perdiamo forza e credibilità verso le minacce provenienti da mondi diversi dal nostro, ma distruggiamo la nostra storia e la nostra identità.

Roberto Caso, “Open Data e privatizzazione della conoscenza“, Data Governance Summer School, Jean Monnet Module Digital Citizenship in the European Union – DiCit, Università di Napoli L’Orientale, 6 e 7 giugno 2022, Sala Conferenze – Palazzo Du Mesnil, Via Partenope 10/A con accesso alla Via Chiatamone, 61 – Napoli – Programma disponibile qui.

Roberto Caso, Dati della ricerca, tra apertura e proprietà intellettuale, Linee guida open data: focus su dati della ricerca, beni culturali ed esperienze transnazionali, Eventi PA, Agenzia per l’Italia Digitale, 1° giugno 2022

Matera, 8 aprile 2022

Roberto Caso, Intelligenza artificiale, dati e proprietà intellettuale, nell’ambito del corso di formazione “L’intelligenza artificiale tra diritto, etica e società“, Scuola Superiore della Magistratura-Formazione territoriale di Potenza, Ordine degli Avvocati di Matera, Consiglio Notarile di Matera, Mulino Alvino, Via San Vito, 28, Matera, locandina disponibile qui. Presentazione disponibile qui.

Roberto Caso, Industria farmaceutica e salute: la riforma secondo Garattini, Agenda Digitale, 18 marzo 2022

Presentazione disponibile qui.

Video disponibile qui.

AISA, Per un vaccino anti Covid-19 aperto a tutti, 14 febbraio 2021

Università del Piemonte Orientale, Sistema Bibliotecario di Ateneo, Gruppo OA

In collaborazione con AISA e con la Commissione OA di Ateneo, il Gruppo OA organizza il webinar: Open Science o proprietà intellettuale? Il caso dei brevetti universitari sui vaccini – giovedì 17 marzo 2022, dalle ore 11,00 alle ore 13,00

Abstract: “Nel campo dei farmaci e dei vaccini mercato e proprietà intellettuale non funzionano. Non garantiscono il diritto umano alla salute, provocano diseguaglianze e ingiustizie, inducono la formazione di monopoli, non generano tutta l’innovazione necessaria, si basano su opacità e conflitti di interesse. Nel rapporto tra ricerca pubblica e società i brevetti universitari su farmaci e vaccini giocano un ruolo importante. La tesi presentata in questo seminario è la seguente: il compito dell’università non è quello di chiudere la conoscenza attraverso la proprietà intellettuale su beni essenziali quali i vaccini, ma di praticare la scienza aperta”.

Riferimenti

ADI (Associazione Dottorandi e dottori di ricerca in Italia), L’università che c’è e l’università che vogliamo. Appunti sul finanziamento del sistema universitario pubblico, 31 dicembre 2021

AISA, Per un vaccino anti Covid-19 aperto a tutti, 14 febbraio 2021 •M. Biagioli, Of Viruses and Licenses: Lessons from COVID-19 Vaccine Patent Debates, Los Angeles Review of Books, July 9, 2021

N. Boschiero, COVID-19 Vaccines as Global Common Goods: An Integrated Approach of Ethical, Economic Policy and Intellectual Property Management, Global Jurist, October 1, 2021

J.L. Contreras, Chapter 14: Academic Technology Transfer (January 1, 2021). Jorge L. Contreras, Intellectual Property Licensing and Transactions: Theory and Practice (ver. 0.9, Cambridge Univ. Press, 2021, Forthcoming), Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3772916

J.L. Contreras, ‘In the Public Interest’ – University Technology Transfer and the Nine Points Document – An Empirical Assessment (December 21, 2021). University of Utah College of Law Research Paper No. 476, Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3990450 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3990450

N. Dentico, Ricchi e buoni? Le trame oscure del filantrocapitalismo, EMI, 2020

M. Florio, L. Iacovone, Pandemie e ricerca farmaceutica: la proposta di una infrastruttura pubblica europea (parte prima), Menabò – Eticaeconomia, 7 maggio 2020

M. Florio, L. Iacovone, Pandemie e ricerca farmaceutica: la proposta di una infrastruttura pubblica europea (parte seconda), Menabò – Eticaeconomia, 16 maggio 2020

M. Florio, La privatizzazione della conoscenza, Laterza, 2021

S. Garattini, Brevettare la salute? Una medicina senza mercato, Il Mulino, 2022

Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri, Perché non brevettiamo le nostre ricerche

D. G Legge, S. Kim (2021) Equitable Access to COVID-19 Vaccines: Cooperation around Research and Production Capacity Is Critical, Journal for Peace and Nuclear Disarmament, 4:sup1, 73-134, DOI: 10.1080/25751654.2021.1906591

U. Pagano, Il capitalismo dei monopoli intellettuali, Menabò-Eticaeconomia, 14 dicembre 2021

M.C. Pievatolo, commento alle proposte del Forum DD su “conoscenza come bene comune”, Agorà democratiche, 7 marzo 2022

A. Roventini, Sospensione dei brevetti e politiche dell’innovazione, Rivista Il Mulino, 18 maggio 2021

D. Traficonte, Property and Power on the Endless Frontier (August 9, 2021). Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3901914 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3901914

T. Wu, La maledizione dei giganti. Un manifesto per la concorrenza e la democrazia, Il Mulino, 2021

7 marzo 2022

La professoressa Maria Chiara Pievatolo, filosofa politica dell’Università di Pisa, commenta le proposte del Forum DD su “conoscenza come bene comune” in occasione di un seminario tenuto il 7 marzo nell’ambio delle Agorà democratiche.

Il testo del commento è disponinibile qui.

Roberto Caso, 19 febbraio 2022, pubblicato su “L’Adige”, 4 marzo 2022, con il titolo “Vaccini e farmaci. Grandi monopoli, l’ora di cambiare“.

Nelle ultime settimane il dibattito sul contrasto tra proprietà intellettuale e diritti umani fondamentali (diritto alla vita, diritto alla salute, diritto alla scienza) si è nutrito di alcune notizie riguardanti brevetti e segreti industriali sui vaccini anti-COVID19.

a) Due ricercatori, Peter Hotez e Maria Elena Bottazzi, sono stati candidati al premio Nobel per la pace per aver messo a punto, sulla scorta di studi condotti negli USA all’interno del Texas Children’s Hospital e del Baylor College of Medicine, un vaccino anti COVID-19 privo di brevetti: il CORBEVAX.

b) Un’azienda sudafricana che opera a Cape Town nell’ambito dell’hub di trasferimento tecnologico dell’Organizzazione Mondiale della Sanità ha quasi completato la riproduzione del vaccino Moderna, senza la collaborazione di quest’ultima. Insomma, ha compiuto un processo di ingegneria inversa: ha decostruito e poi ricostruito la tecnologia vaccinale della compagnia americana. Nel frattempo la richiesta di concessione a Moderna di brevetti in Sudafrica ha messo in allarme questo tipo di progetto. L’ingegneria inversa del vaccino potrebbe finire in tribunale qualora Moderna decida di far causa all’impresa sudafricana per violazione dei suoi brevetti.

c) Una decisione dell’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM) del Ministero dello Sviluppo Economico ha concesso ad AstraZeneca, Pfizer e Moderna un’estensione della durata di protezione del monopolio brevettuale su tecnologie connesse ai vaccini. Tecnicamente queste estensioni si chiamano certificati di protezione complementare e servono, nel campo farmaceutico, ad andare oltre la canonica durata del brevetto che è di vent’anni. Vittorio Agnoletto, promotore di una petizione – Iniziativa dei Cittadini Europei – per il diritto alla cura e la sospensione dei brevetti, ha denunciato questa vicenda su Radio Popolare e sul Fatto quotidiano. Ne è nata una polemica con il MISE.

d) La Presidente della Commissione Europea Ursula von Der Leyen è oggetto di alcune inchieste sulla scarsa trasparenza dei sui rapporti con le Big Pharma. Ne dà conto in una serie di articoli del quotidiano Domani la giornalista Francesca De Benedetti.

e) L’Unione Europea ha respinto la richiesta dell’Unione Africana (UA) di sospensione a livello del trattato internazionale dell’Organizzazione Mondiale del Commercio dei brevetti sui vaccini anti-covid. Nella dichiarazione congiunta frutto dell’incontro da poco conclusosi tra UE e UA, l’Europa afferma di voler andare oltre la logica della donazione dei vaccini del meccanismo COVAX – finora dimostratosi fallimentare – e di supportare i progetti in corso per allineare la produzione di farmaci e vaccini in Africa ai bisogni del continente. In altre parole, buone intenzioni per il futuro che contrastano con un presente incentrato sulla difesa a oltranza delle industrie farmaceutiche detentrici della proprietà intellettuale.

Volendo trarre una sintesi da questi fatti si evince che le posizioni, dopo due anni di pandemia, rimangono quelle di partenza. Da una parte, c’è chi difende il sistema del capitalismo dei monopoli intellettuali basato su individualismo, competizione e profitto e dall’altra c’è chi lo sfida sulla scia di principi etici, invocati più volte da Papa Francesco e da molti altri, quali la cooperazione, la solidarietà, i beni comuni della conoscenza e la scienza aperta.

Ma al di là dei fatti che diventano notizie diffuse dai mass media sta maturando nel dibattito scientifico e nel suo riflesso divulgativo una riflessione profonda che va oltre misure emergenziali come la sospensione a livello di trattati internazionali dei brevetti sui vaccini.

Ne è un esempio l’ultimo libro-intervista di Silvio Garattini, fondatore e presidente dell’Istituto di Ricerche Farmacologiche – IRCCS Mario Negri. Nel volume edito da Il Mulino e intitolato “Brevettare la salute? Una medicina senza mercato” il grande farmacologo italiano dialoga con la giornalista e divulgatrice scientifica Caterina Visco su proprietà intellettuale e farmaci.

La ricetta di Garattini per migliorare le attuali politiche di produzione dei farmaci è importante ed articolata (pp. 85-119, 125).

1) Abolire i marchi dei farmaci per permetterne la commercializzazione con il solo nome generico.

2) Evitare la brevettazione di prodotti che hanno lo stesso meccanismo d’azione pur con una struttura chimica differente.

3) Garantire il brevetto solo ai prodotti che dimostrano un “valore terapeutico aggiunto” rispetto a quelli già esistenti.

4) Dimostrare il “valore terapeutico aggiunto” attraverso studi clinici comparativi condotti da enti scientifici indipendenti.

5) Se il nuovo farmaco è migliore, abolire il brevetto dei farmaci con un rapporto meno favorevole tra rischi e benefici.

6) Vietare la brevettazione di prodotti esistenti in natura: geni, proteine oppure processi fisiologici.

7) Sperimentare, ad esempio, a livello europeo la creazione di gruppi di strutture pubbliche e fondazioni non-profit con adeguate competenze per poter procedere da un’idea di farmaco, attraverso la ricerca preclinica, fino a studi di fase 3 (quelli che coinvolgono un elevato numero di pazienti e devono determinare validità, utilità e usabilità).

Un altro esempio di riflessione che va oltre le misure emergenziali e che si lega al punto 7) della ricetta di Garattini è il libro dell’economista Massimo Florio edito da Laterza e intitolato “La privatizzazione della conoscenza“. L’alternativa ai monopoli ed oligopoli intellettuali, come quelli delle Big Pharma, è rappresentata da grandi imprese pubbliche europee di infrastruttura di ricerca e sviluppo. Una di queste “Biomed Europa” sarebbe destinata non solo alla ricerca ma anche alla produzione e alla distribuzione di nuovi farmaci. La proposta da Massimo Florio e altri suoi colleghi è stata presentata al Parlamento Europeo lo scorso dicembre 2021.

L’ultimo esempio che vale la pena citare è rappresentato dal libro del giurista americano Tim Wu intitolato emblematicamente “La maledizione dei giganti. Un manifesto per la concorrenza e la democrazia” (Il Mulino, 2021). In questo pamphlet Wu sostiene che occorre urgentemente tornare a un’aggressiva politica antimonopolistica che blocchi le concentrazioni e provveda, quando necessario, allo smembramento delle grandi compagnie monopolistiche od oligopolistiche. Non si tratta solo di una questione di mercato, ma di democrazia. Ritornando alla storia dei primi decenni del ‘900, Wu ripercorre le tappe che portarono in Germania e in Giappone all’alleanza tra monopoli industriali e regimi totalitari.

Non sorprende che tra gli esempi dei grandi oligopoli dell’era contemporanea ci siano le Big Pharma. A pag. 121 si legge “il settore farmaceutico, che era stato opportunamente frammentato, ha attraversato un enorme processo di concentrazione tra il 1995 e il 2015, quando migliaia di aggregazioni hanno ridotto il mercato internazionale da oltre 60 imprese a circa 10”.

Insomma, il dibattito sulle disuguaglianze e sui rischi per la democrazia ingenerati dai grandi monopoli e oligopoli intellettuali sta maturando. Non resta che tradurlo in politica e diritto. C’è qualcuno in ascolto?

Roberto Caso, Vaccini senza brevetti: così cambiamo il business dei farmaci, Agenda Digitale, 25 febbraio 2022

Una riflessione presentata all’Università di Pisa e ad Harvard 4 anni fa e già disponibile in Open Access nella serie dei Trento LawTech Research Paper viene oggi pubblicata in un libro sulla libertà accademica nel contesto europeo curato dai colleghi Ivo De Gennaro, Hannes Hofmeister Ralf Lüfter.

Università di Bologna, 17 febbraio 2022

Roberto Caso, Open Science, proprietà intellettuale e capitalismo delle piattaforme, nell’ambito del seminario “A chi appartengono scienza e patrimonio culturale? La proprietà intellettuale al bivio tra mercato e accesso della collettività“

Roberto Caso, 2 febbraio 2022

Nelle 125 pagine appena uscite da Il Mulino Silvio Garattini, fondatore e presidente dell’Istituto di Ricerche Farmacologiche – IRCCS Mario Negri dialoga con la giornalista e divulgatrice scientifica Caterina Visco su proprietà intellettuale e farmaci.

Si tratta di pagine chiare e preziose. Una guida agile e lucida per accedere al grande dibattito internazionale sui problemi dell’attuale sistema di produzione dei farmaci.

Il sistema si basa sul mercato e sulla proprietà intellettuale (brevetti per invenzione, segreti industriali, marchi, diritti d’autore). La tesi del grande farmacologo italiano è netta: mercato e proprietà intellettuale funzionano molto male. Non garantiscono il diritto umano alla salute, provocano diseguaglianze e ingiustizie, inducono la formazione di monopoli, non generano innovazione, si basano su opacità e conflitti di interesse. Le argomentazioni sono solide, corredate da numeri e fatti, nonché da alcuni essenziali riferimenti bibliografici alla fine di ciascun capitolo.

“Se le attuali regole di mercato, di proprietà intellettuale e di profitto, non garantiscono l’accesso alla salute a tutti i cittadini, forse vanno riformate, fatte evolvere in modo da mettere al centro l’interesse dei pazienti e della società” [p. 26]

La pandemia da COVID-19 ha riportato tragicamente sotto riflettori tutti i difetti dell’attuale politica di produzione dei farmaci. La globalizzazione ha edificato alla metà degli anni ’90 uno stringente apparato di protezione di diritti di proprietà intellettuale che copre dispositivi medici, farmaci e vaccini sull’assunto che più diritti di esclusiva avrebbero portato a più innovazione. Ma questo assunto nel tempo si è dimostrato infondato.

La proprietà intellettuale ha favorito l’emersione di monopoli e il mercato ha smesso di innovare: è possibile – denuncia Garattini – brevettare e mettere in commercio farmaci che non presentano un reale avanzamento in termini di cura (“valore terapeutico aggiunto”) [pp. 37, 48, 89-90]. Gli Stati hanno consegnato tutto il potere alle grandi industrie farmaceutiche, le quali producono solo quel che promette di generare profitto e non necessariamente ciò di cui la gente ha bisogno.

Buona parte dell’innovazione si deve alla ricerca di base di università, enti e istituti di ricerca finanziati con i fondi pubblici (i soldi dei cittadini), ma questa innovazione finisce per essere privatizzata dalle industrie farmaceutiche. Rastrellamento di brevetti universitari, cannibalizzazione di società nate in ambito universitario (spin-off e start-up) [p. 33], appropriazione dei risultati della ricerca (pubblicazioni e dati) messi in accesso aperto su Internet sono alcuni esempi di privatizzazione.

I cittadini comprano a prezzi monopolistici direttamente o indirettamente – in Italia tramite il Sistema Sanitario Nazionale per i prodotti a carico dello Stato inseriti in un’apposita lista – i farmaci che sono stati sviluppati anche grazie alle tasse da loro stessi versate. Insomma, pagano due volte la stessa cosa: la prima volta versando le tasse che vanno alla ricerca pubblica, la seconda volta acquistando il farmaco. Di più, il prezzo del farmaco non include solo la rendita monopolistica ma anche una quota che serve a coprire costi delle industrie totalmente slegati da ricerca e innovazione: lobbying presso decisori pubblici (legislatori, agenzie di controllo ecc.) nonché presso i medici, pubblicità del marchio, altre spese di commercializzazione [p. 76].

Le malattie rare e i c.d. farmaci orfani che non presentano prospettive di guadagno sono fuori dal radar delle industrie farmaceutiche [pp. 78-79]. I Paesi poveri che non possono permettersi i prezzi monopolistici sono espulsi dal mercato della salute. A quest’ultimo proposito, la storia ci ripropone la catastrofe morale che ha visto negare le cure per l’HIV/AIDS e l’epatite C ad ampie fasce della popolazione. La distribuzione dei vaccini contro il SARS Cov-2 è palesemente sbilanciata: mentre il ricco Occidente fornisce la terza e la quarta dose del siero, i Paesi a basso reddito non riescono a somministrare nemmeno la prima. L’ineguale distribuzione dei vaccini causa ingiustizia e moltiplica il rischio che si diffondano nuove pericolose varianti del virus. Una rapida ed eguale distribuzione dei vaccini su scala globale avrebbe evitato molti morti e consentito di uscire in breve tempo dalla pandemia.

Anche le agenzie di controllo dei farmaci non funzionano in modo ottimale, sebbene il quadro sia molto migliorato rispetto dagli anni ’50. Gli studi clinici (trials) su qualità, efficacia e sicurezza sono demandati alle stesse industrie farmaceutiche che producono i farmaci, con evidente conflitto di interessi [pp. 90-93]. I dati relativi alle sperimentazioni cliniche sono oggetto di un’esclusiva ad hoc (c.d. data exclusivity) che può aggiungersi al brevetto per invenzione. A questo proposito ha fatto scalpore il recente editoriale del prestigioso The British Medical Journal nel quale si è formulato l’appello a pubblicare adesso i dati relativi ai trials clinici sui vaccini in corso di somministrazione (Pfeizer, Moderna ecc.). Ad esempio, Pfizer dichiara che darà accesso ai dati da maggio 2025, Moderna da ottobre 2022. Da qui la richiesta di disponibilità immediata avanzata sul British Medical Journal.

La ricetta di Garattini per migliorare le attuali politiche di produzione dei farmaci è importante ed articolata (pp. 85-119, 125).

1) Abolire i marchi dei farmaci per permetterne la commercializzazione con il solo nome generico.

2) Evitare la brevettazione di prodotti che hanno lo stesso meccanismo d’azione pur con una struttura chimica differente.

3) Garantire il brevetto solo ai prodotti che dimostrano un “valore terapeutico aggiunto” rispetto a quelli già esistenti.

4) Dimostrare il “valore terapeutico aggiunto” attraverso studi clinici comparativi condotti da enti scientifici indipendenti.

5) Se il nuovo farmaco è migliore, abolire il brevetto dei farmaci con un rapporto meno favorevole tra rischi e benefici.

6) Vietare la brevettazione di prodotti esistenti in natura: geni, proteine oppure processi fisiologici.

7) Sperimentare, ad esempio, a livello europeo la creazione di gruppi di strutture pubbliche e fondazioni non-profit con adeguate competenze per poter procedere da un’idea di farmaco, attraverso la ricerca preclinica fino a studi di fase 3 (quelli che coinvolgono un elevato numero di pazienti e devono determinare validità, utilità e usabilità).

Quale dovrebbe essere il risultato della riforma del sistema brevettuale e della sperimentazione di forme di ricerca e imprenditorialità non-profit? Si potrebbe indurre una sana competizione tra industrie ed enti non-profit favorendo lo sviluppo di farmaci migliori e a più basso costo.

Garattini mostra di saper contemperare visione e pragmatismo.

“Forse in un mondo come quello di oggi non è possibile trovare una soluzione unica, ma è necessario mettere a punto diverse misure; quello che non va trascurato nei discorsi pratici è l’obiettivo finale: garantire l’accesso alla salute a tutti i cittadini, come dichiarato dalla nostra Costituzione e nei principi dell’Organizzazione mondiale della sanità” [p. 113]. “[…] Nel complesso, sul breve e lungo periodo, quello di una riforma di questo sistema è comunque un processo che prevede piccole tappe; un percorso che può avvenire su strade che possono correre in parallelo o magari in direzioni opposte ed essere contradditorie, perché il progresso è fatto di errori: trials and errors, esperimenti ed errori” [p. 114].

Nel libro Garattini non solo suggerisce le linee guida per un cambiamento radicale delle politiche di produzione dei farmaci – politiche che evidentemente sono nelle mani dei decisori pubblici -, ma ricorda anche di aver messo in pratica i fondamentali principi etici che le ispirano (pp. 73-75). Infatti, l’Istituto di ricerche farmacologiche Mario Negri IRCCS ha una prospettiva della ricerca schiettamente anti-brevettuale. Sul sito web dell’istituto la ragione dell’ostilità verso i brevetti è spiegata in un’apposita pagina: “Perché non brevettiamo le nostre ricerche?”. La risposta è: “per essere liberi”. Liberi da conflitti di interesse, liberi di criticare, liberi di comunicare, liberi di collaborare.

“Mantenere un’istituzione di ricerca in equilibrio costante fra la necessità di trovare risorse per fare ricerca, senza rinunciare alla propria libertà, alla dignità, allo spirito critico, è impresa difficile e complicata. Soprattutto in Italia, dove i fondi pubblici sono scarsi e male utilizzati. È quindi opportuno che l’opinione pubblica impari a distinguere fra chi cura interessi personali e chi si occupa di interessi della comunità, per non far mancare il suo sostegno a questi ultimi”.

La scelta di rinunciare ai brevetti non riflette solo i celebri precedenti di Salk e Sabin, ma sembra trovare conferme anche in questi giorni con la promessa di un nuovo vaccino anti-COVID-19 libero dalla proprietà intellettuale: il CORBEVAX, frutto degli studi coordinati da Peter Hotez e Maria Elena Bottazzi per la ricerca che fa capo al Texas Children’s Hospital e al Baylor College of Medicine. Il CORBEVAX è riconducibile una tecnologia tradizionale – proteine ricombinanti – risultato di ricerche finanziate con donazioni private di modestissima entità. Per la precisione si tratta di sette milioni di dollari, un’inezia a confronto con i miliardi di fondi pubblici piovuti sulle Big Pharma per la produzione dei vaccini a mRNA. Il vaccino privo di brevetti costituisce un modello importante: può essere ovunque prodotto a costi contenuti, conservato agevolmente e venduto a prezzi bassi: si stima 1,5/2 dollari a dose. Inoltre, deriva da una tecnologia tradizionale, ampiamente utilizzata anche per altri vaccini e sicura.

Il libro si chiude con un sogno. Si può immagine un futuro in cui la salute possa prescindere da mercato e proprietà intellettuale. L’obiettivo finale dovrebbe essere quello di:

“[…] giungere a una società più matura e con più ideali, in cui la ricerca in ambito medico e di salute pubblica non dovrebbe essere stimolata dal profitto, ma piuttosto da riconoscimenti di gratitudine pubblica. Potrebbe essere l’epoca in cui la medicina non è più un ‘mercato’ , ma un’organizzazione al servizio di chi soffre. […] Diversi lettori potrebbero giudicare tutto questo un’ingenuità e un sogno. Tuttavia, sognare […] è pur sempre possibile, e se sogniamo in molti, i sogni possono diventare realtà” [p. 125].

Le pagine del volume meritano un’attenta lettura, soprattutto da parte dei giovani, perché rappresentano la straordinaria testimonianza di chi, in 70 anni di esperienza nel campo della scienza dei farmaci, ha saputo coniugare amore per la conoscenza, capacità organizzativa e dedizione per la cura delle persone. Un messaggio in grado di ispirare chi non ha perso la speranza di poter cambiare in meglio il mondo: a cominciare dalla realizzazione dei fondamentali diritti alla salute e alla scienza.

Roberto Caso, Attuazione direttiva copyright: perché c’è chi dice no, Agenda Digitale, 4 febbraio 2022