Roma – CNR – 6 e 7 dicembre 2022

Programma qui

R. Caso, Le politiche italiane in materia di scienza aperta: lusinghe e misfatti

R. Caso, Diritto d’autore e [vs] diritto alla scienza (aperta)

Roma – CNR – 6 e 7 dicembre 2022

Programma qui

R. Caso, Le politiche italiane in materia di scienza aperta: lusinghe e misfatti

R. Caso, Diritto d’autore e [vs] diritto alla scienza (aperta)

R. Caso, La valutazione autoritaria e la privatizzazione della conoscenza contro la scienza aperta

Abstract. Oggi il carattere democratico della scienza è minacciato dalla valutazione autoritaria nonché dalla privatizzazione della conoscenza. Non è solo una minaccia per l’università ma per la tenuta stessa della democrazia. Due esempi (pubblicazioni scientifiche e brevetti universitari in ambito biomedico) possono forse rendere l’idea di cosa significhi valutazione autoritaria e privatizzazione della conoscenza nell’università italiana.

17 novembre

La scienza aperta: ultima linea di difesa di una società democratica, Settimana della sociologia, Università Suor Orsola Benincasa, Napoli, 17 novembre, 15.30 [online] Presentazione in Open Access disponibile su Zenodo

“La scienza dovrebbe essere un bene comune e incondizionato, ma oggi viene gestita attraverso logiche e procedure che ne fanno un assett privato o una funzione assoggettata al controllo statale. Come si può garantire l’autonomia della ricerca e la tutela della missione pubblica della scienza? Attraverso quali infrastrutture tecnologiche e pratiche organizzative? E sulla base di quali cambiamenti normativi, istituzionali e culturali? Se ne discute con Roberto Caso, presidente dell’Associazione Italiana per la Scienza Aperta (AISA)”

5 novembre 2022

Associazione Italiana per la promozione della Scienza Aperta (AISA): “scienza aperta e pace“

Open Science and Open Data in biomedical research

28 ottobre 2022

Orario di inizio

09:15

Palazzo di Giurisprudenza – Via Verdi 53, Trento

Sala conferenze Fulvio Zuelli

Roma, CNR, piazzale Aldo Moro, 7 – 20 e 21 ottobre 2022

Il settimo convegno annuale dell’AISA, organizzato da ILIESI/CNR – Istituto per il Lessico Intellettuale Europeo e la Storia delle Idee, in collaborazione con ILC/CNR – Istituto di Linguistica Computazionale «A. Zampolli» e con il Centro Interdipartimentale per l’Etica e l’Integrità nella Ricerca/CNR e la Biblioteca Centrale CNR “G. Marconi”, si svolgerà il 20 – 21 ottobre 2022 a Roma, presso la Biblioteca Centrale CNR “G. Marconi” in Piazzale Aldo Moro 7.

26 settembre 2022

Trento, 7 ottobre 2022, Trento, A Workshop on Adding Copyright Reform to the Open Access Agenda, LawTech Seminars 2022

Roma, 20-21 ottobre 2022 -VII convegno annuale dell’AISA – “Scienza aperta e società democratiche”

Trento, 28 ottobre 2022 – Scienza Aperta e Dati Aperti nella ricerca biomedica -Open Science and Open Data in biomedical research

Agenda digitale 26 settembre 2022, articolo pubblicato su questo blog il 24 agosto 2022 con il titolo “Un autunno caldo per la scienza aperta?“

Intervista di Michela Perrone al Prof. Roberto Caso, Policy and Procurement in Health Care, 7 settembre 2022

Roberto Caso

Voce del Dizionario AISA della scienza aperta

25 agosto 2022, modificata il 26 e il 28 agosto 2022, pdf qui, e su Zenodo

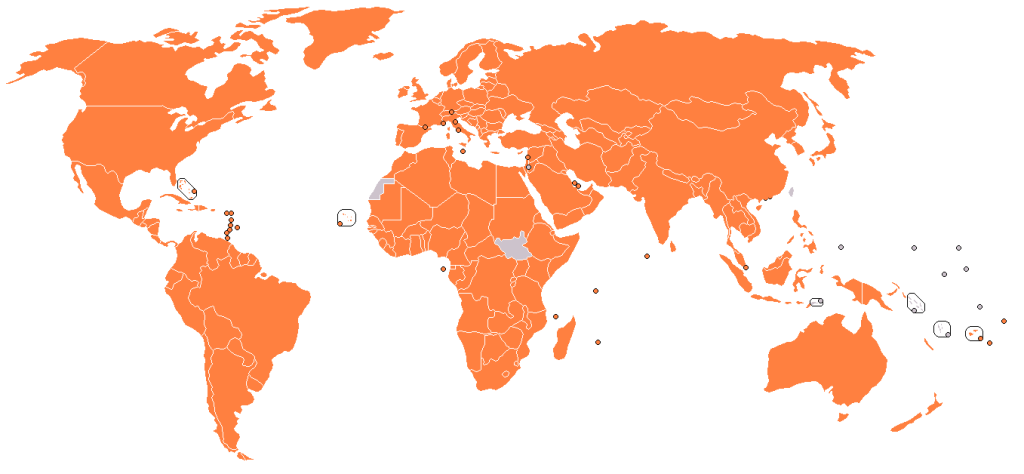

L’espressione “proprietà intellettuale” è di quelle che dominano la scena della contemporaneità. Eppure il suo uso come categoria giuridica che identifica numerosi differenti diritti di esclusiva su attività umane è molto recente. Attualmente la categoria include diritti d’autore, brevetti per invenzione, marchi, disegni industriali, indicazioni geografiche, segreti commerciali. Secondo una ricostruzione di un autorevole studioso della materia, l’uso della macrocategoria inizia a diffondersi a seguito dell’istituzione nel 1967 dell’Organizzazione Mondiale della Proprietà (World Intellectual Property Organization o WIPO). La WIPO è un’agenzia delle Nazioni Unite che conta 193 Paesi membri ed è dedita allo sviluppo di un sistema normativo internazionale “bilanciato” ed efficace di proprietà intellettuale.

L’uso della macrocategoria si è poi definitivamente imposto – o è stato imposto dall’Occidente – attraverso una delle normative più emblematiche del capitalismo globale: l’accordo nell’ambito dell’Organizzazione Mondiale del Commercio sui diritti di proprietà intellettuale del 1994 (Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights o TRIPS).

Attraverso gli accordi normativi internazionali gli Stati hanno parzialmente ceduto la propria sovranità nazionale. Le grandi linee di sviluppo nonché il c.d. bilanciamento tra proprietà intellettuale e altri diritti sono nelle mani di organi e corti internazionali.

L’Unione Europea ha competenza nella materia e ha inserito la proprietà intellettuale nell’art. 17.2 della Carta dei Diritti Fondamentali, accostandola al vero diritto di proprietà e privandola, almeno a livello della lettera del testo, della clausola sociale.

La categoria della proprietà intellettuale rimane però filosoficamente e giuridicamente controversa per diverse ragioni.

a) Accumuna diritti che poco hanno a che fare l’uno con l’altro. Tali diritti hanno ragioni giustificative e finalità differenti. Il diritto d’autore disciplina le opere dell’ingegno della letteratura, dell’arte e della scienza. Il brevetto per invenzione riguarda l’innovazione industriale. Il marchio serve a identificare prodotti e servizi. E così via. La riconducibilità di questi diritti alla proprietà è discussa sia nel pensiero giusnaturalista sia in quello utilitarista.

b) Stabilisce un accostamento forzato tra diritti di esclusiva su beni tangibili (la proprietà in senso stretto) con i diritti di esclusiva su beni intangibili che hanno natura profondamente diversa. I beni tangibili sono rivali al consumo. I beni intangibili no: possono essere fruiti contemporaneamente da un numero infinito di persone. Lo stesso riferimento al bene intangibile come frutto dell’attività del pensiero umano è controverso.

c) Nasconde retoricamente la natura monopolistica del diritto di esclusiva. Un conto è parlare di proprietà, altro è parlare di monopolio. Nei sistemi capitalistici ad economia liberale il monopolio viene, almeno in linea teorica, contrastato dal diritto. Mentre la proprietà è un pilastro del capitalismo liberale. Nelle costituzioni in cui il diritto di proprietà è un diritto fondamentale – e non è il caso della Costituzione italiana – l’accostamento esplicito o implicito della proprietà intellettuale alla proprietà, significa fondamentalizzare il diritto, cioè renderlo inattaccabile da norme di legge ordinaria che contrastano con il contenuto costituzionale.

Negli ultimi decenni la normativa degli accordi internazionali ha esteso progressivamente il contenuto della c.d. proprietà intellettuale. Beni della conoscenza che in passato erano comuni oggi sono sottratti alla destinazione universale e gravati da esclusive. Ma c’è di più e di peggio. La proprietà intellettuale riguarda sempre di più il controllo delle infrastrutture tecnologiche e della loro logica (gli algoritmi) costituendo una barriera di accesso a monte del sistema di comunicazione e di progresso della conoscenza.

La proprietà intellettuale alimenta il capitalismo dei monopoli intellettuali che genera gravi disuguaglianze e mette a rischio la democrazia. Disuguaglianze tra Paesi ricchi e Paesi poveri. Disuguaglianze, anche nei Paesi ricchi, tra persone che possono pagare il prezzo per l’accesso alla conoscenza e persone che non hanno questa possibilità. Si pensi, ad esempio, all’accesso ai testi e alle altre risorse formative della scuola e dell’università.

Peraltro, il fenomeno della concentrazione nelle mani di pochi soggetti del controllo esclusivo di informazioni, dati e capacità computazionale si basa oggi non solo sul diritto (la c.d. proprietà intellettuale) ma anche (e soprattutto) sul potere di fatto delle grandi piattaforme commerciali di Internet.

Nel campo della scienza la tendenza a privatizzare la conoscenza, cioè ad estendere le esclusive (giuridiche e di fatto) fino al controllo della ricerca di base, dei mattoni fondamentali del sapere, dei beni essenziali per la vita (ad es., farmaci e vaccini) e delle infrastrutture della comunicazione (prima fra tutte: Internet) mette a rischio la distinzione tra ricerca animata dal progresso della conoscenza (in particolare, la ricerca del settore pubblico per l’interesse di tutti) e ricerca orientata al profitto (di pochi). Alimenta i conflitti di interesse. Omologa le istituzioni accademiche e scientifiche alle aziende.

Fin dai primi anni 2000 c’è chi mette in guardia sul fatto che la scienza aperta è inconciliabile con la continua espansione della proprietà intellettuale. Quel monito è oggi più vero che mai.

Roberto Caso

24 agosto 2023, modificato il 25 agosto 2022 (versione 3.0: Zenodo e pdf qui).

Il vento della politica sta cambiando ancora. A livello globale e a livello nazionale. Quale futuro avrà la scienza aperta a partire da questo autunno?

L’idea di rendere gratuitamente accessibili e giuridicamente riutilizzabili i risultati della scienza su Internet, di rendere più democratico, equo e trasparente il processo di formazione e di discussione critica della scienza potrebbe essere in crisi di fronte ai (nuovi) rigurgiti nazionalisti e imperialisti. Insomma, la scienza aperta è espressione del principio della destinazione universale dei beni e del valore del dialogo pubblico e pacifico tra uomini, applicati a un nuovo scenario tecnologico in cui la costruzione e la comunicazione cooperativa della conoscenza passa attraverso la Rete. Un principio (la libertà della conoscenza, la conoscenza come bene comune) e un valore (l’uso pubblico della ragione) che si contrappongono frontalmente a chiusure di confini e colonizzazioni più o meno violente.

Nel migliore dei mondi possibili, la pandemia avrebbe dovuto rappresentare una spinta potente allo sviluppo della scienza aperta, a partire dalla riforma dei diritti d’autore e dei brevetti. Le cose sono andate in modo diverso. I farmaci salvavita, compresi i vaccini, sono rimasti, salvo lodevoli eccezioni, nel controllo delle Big Pharma. L’editoria scientifica, oramai trasformatasi nell’imprenditoria dell’analisi dei dati, è saldamente nelle mani di grandi monopoli: lo dimostrano i c.d. contratti trasformativi, accordi tra grandi imprese della comunicazione scientifica e consorzi di biblioteche che, al di là delle declamazioni, consentono ai giganti commerciali di accrescere i loro profitti e aumentano le diseguaglianze tra chi può e chi non può entrare nel gioco della comunicazione scientifica.

Durante l’estate del 2022 sono stati pubblicati documenti di policy e studi istituzionali che guardano al futuro prossimo della ricerca e dell’Open Science.

A livello europeo ed italiano tra i tanti documenti rilevanti si segnalano:

– il Piano Nazionale della Scienza Aperta del Ministero dell’Università e della Ricerca italiano parte del Programma Nazionale della Ricerca 2021-2027 (Decreto Ministeriale n. 268 del 28 febbraio 2022, pubblicato il 15 giugno 2022 [sic!]; il PNR era stato approvato dal CIPE il 15 dicembre 2020);

– le conclusioni del Consiglio dell’Unione Europea su Research assessment and implementation of Open Science del 10 giugno 2022;

– l’Agreement on Reforming Research Assessment del 20 luglio 2022;

– quattro studi (agosto 2022) della Commissione Europea su vari aspetti normativi (copyright e pubblicazioni scientifiche, copyright e riuso dei dati, Open Data Directive, Data Governance and Data Act, Digital Services Act e Digital Markets Act), che incidono sulla ricerca e sull’Open Science.

I documenti auspicano modifiche delle norme sulla c.d. proprietà intellettuale e riforme delle prassi della valutazione della ricerca.

Tuttavia, nessuno dei testi citati vuole sciogliere i nodi e le contraddizioni di fondo. Nodi e contraddizioni che sollecitano la seguente domanda: la scienza aperta per come concepita dall’Unione Europea e dall’Italia è antagonista del capitalismo dei monopoli intellettuali e della sorveglianza, del neoproprietarismo e della privatizzazione della conoscenza o ne è strumento?

Non potendo qui entrare nel dettaglio di tutti i documenti, ci si limiterà a un paio di esempi.

Il primo esempio riguarda l’impatto del diritto d’autore sull’apertura delle pubblicazioni scientifiche nonché sul diritto umano alla scienza e alla ricerca.

Il Piano Nazionale della Scienza Aperta (pag. 6) si esprime nel modo seguente.

“Il principio dell’accesso aperto è nato spontaneamente nella comunità scientifica, ma oggi è oggetto di normative e soft law a livello internazionale e nazionale. Il quadro normativo attuale, in particolare la legge sul diritto d’autore, ostacola lo sviluppo dell’accesso aperto alle pubblicazioni scientifiche.

Due sono le priorità:

a) promuovere un diritto irrinunciabile e inalienabile di ripubblicazione immediata (senza termini di embargo) per le pubblicazioni scientifiche finanziate parzialmente o totalmente con fondi pubblici;

b) estendere la portata in ambito scientifico delle eccezioni e limitazioni al diritto d’autore. In particolare, si raccomanda di attuare la Direttiva (UE) 2019/790 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, sul diritto d’autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale. Occorre definire le modalità e gli strumenti per aprire all’accesso quanto pubblicato in accesso chiuso ai fini dello svolgimento di esercizi di valutazione imposti dallo Stato.”

A parte il riferimento anacronistico all’attuazione della Direttiva (UE) 2019/790 – già avvenuta con il D.lgs. n. 177 del 2021 che peraltro ha disatteso gli auspici che provenivano dal mondo della scienza aperta -, c’è da dubitare che il diritto di ripubblicazione possa improvvisamente trasformarsi in un obiettivo politico prioritario del nuovo parlamento e, soprattutto, del nuovo governo (qualsiasi colorazione politica essi dovessero assumere). Ne è prova il fatto che il diritto di ripubblicazione in accesso aperto era parte della c.d. proposta Gallo avanzata durante la corrente legislatura, ma arrestatasi in Senato e rimasta alla fine, dopo tre diversi governi, lettera morta.

Nello studio della Commissione Europea si delineano diverse opzioni di modifica della normativa europea sul copyright in favore della ricerca scientifica, alcune delle quali riguardano anche il diritto di ripubblicazione (secondary publication right). A fronte dell’immobilismo italiano, occorrerà vedere se l’Unione Europea vorrà effettivamente perseguire la strada di una modifica profonda del diritto d’autore a favore della scienza (conoscenza) aperta, una modifica che però garantisca l’assoluto rispetto della libertà e dell’autonomia scientifico-accademica.

Più in generale, rimane il problema della scelta di fondo dell’Unione Europea: l’aver voluto inserire la c.d. proprietà intellettuale del capitalismo globale tra i diritti fondamentali (v. l’art. 17.2 della Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea) privandola, almeno a livello della lettera della disposizione, della clausola sociale presente, invece, nell’art. 42 della nostra Costituzione in riferimento al diritto di proprietà (in senso stretto). Tale operazione ha diversi obiettivi: far rientrare nel concetto di proprietà ciò che non lo è (il diritto d’autore, il brevetto per invenzione, i marchi, i segreti commerciali), accumunare tutti i diritti di esclusiva su entità intangibili sotto il cappello di una categoria che evoca il dominio assoluto e dispotico e blindare le stesse esclusive con la garanzia costituzionale del carattere fondamentale del diritto (garanzia sorvegliata dalla Corte di Giustizia UE e, indirettamente, dalla Corte EDU).

Le speranze di un riequilibrio del diritto d’autore e del brevetto per invenzione rimangono nelle mani dei giudici (delle corti internazionali e nazionali) con tutti i rischi (ma anche le opportunità) che ciò comporta.

Il secondo esempio riguarda le possibili riforme del sistema di valutazione della ricerca.

Nelle conclusioni del Consiglio UE su Research assessment and implementation of Open Science si rinviene una parte dedicata (pagg. 4 ss.) ad alcuni principi che dovrebbero guidare la riforma dei sistemi europei di valutazione.

a) Disegnare un approccio che esprima un maggiore bilanciamento tra valutazione qualitativa e quantitativa della ricerca, con relativo rafforzamento degli indicatori qualitativi e uso responsabili di quelli quantitativi.

b) Riconoscere tutte le forme di contributo alla ricerca e all’innovazione e tutte le forme di processo di formazione della scienza. Non solo pubblicazioni, ma anche dataset, software, metodologie, protocolli, brevetti ecc.

c) Prendere in considerazione ai fini della carriera tutte le attività di ricerca e innovazione. Ad esempio, la supervisione dei giovani ricercatori, i ruoli di leadership, la capacità imprenditoriale, l’interazione della società inclusi il public engagement e la citizen science.

d) Prendere in considerazione le specificità della disciplina di riferimento, la tipologia di ricerca (di base o applicata), lo stadio della carriera, le missioni dell’istituzione di ricerca.

e) Garantire che l’integrità (etica) della ricerca rappresenti la più elevata priorità e non sia contraddetta da incentivi che muovono in direzione opposta.

f) Garantire la diversità, l’eguaglianza di genere e la promozione delle donne nella scienza.

Al di là della genericità che caratterizza tutti i documenti programmatici di questo genere e di alcune banalità, spicca una visione che fa di tutte le erbe un fascio. Non emerge quella che dovrebbe essere la vera priorità: conservare una distinzione e un equilibrio tra ricerca pubblica finalizzata all’interesse di tutti e ricerca privata. Si conferma invece una visione aziendalistica della ricerca e della scienza aperta che cannibalizza tutto il mondo del sapere. Così, secondo il Consiglio UE, il male non sta negli indicatori in sé, ma nell’uso sbilanciato degli stessi.

Qualche spunto positivo emerge con riferimento ai principi di apertura che dovrebbero governare gli esercizi di valutazione con particolare riferimento agli indicatori quantitativi (pag. 7). Si auspica che le banche dati e i dati bibliometrici siano, in linea di principio, aperti e trasparenti (chissà cosa ne pensa l’ANVUR). Ma nessuno elemento di concretezza si rinviene con riferimento al modo con cui rendere operativo l’auspicio. In ogni caso, non una parola sull’idea di affidare ad agenzie governative, cioè alla spada invece che alla bilancia, la governance attraverso i numeri della ricerca accademica.

In conclusione, per quello che emerge dagli ultimi documenti di policy dedicati alla materia, l’Open Science dell’Unione Europea si avvia a diventare (se già non lo è già) strumento del capitalismo neoliberista.

Se fosse diffusa una diversa visione della scienza aperta tra ricercatori e cittadini, si potrebbe pronosticare un autunno caldo. Ma l’apertura democratica della scienza come altri temi fondamentali non trova spazio né nella formazione scolastica né nel dibattito pubblico dei mass media. La cosa non sorprende. Se i cittadini hanno una vaga idea di cosa sia la scienza – e ne abbiamo avuto prove evidenti durante la pandemia -, è difficile che possano comprendere quale valore abbia per la tenuta della democrazia la scienza aperta nel senso qui delineato.

Facile prevedere che nessuna delle priorità verrà affrontata in autunno e nei mesi a venire. Non il contrasto ai monopoli intellettuali, non una seria riforma della valutazione della ricerca volta a ristabilire autonomia e libertà accademica, non la costruzione di infrastrutture di comunicazione realmente indipendenti dai padroni della Rete.

Science as usual… pardon: business as usual.

AA.VV., Agreement on Reforming Research Assessment, 20 July 2022

L. Bruni, Quando la conoscenza era un ben comune e gratuito, Avvenire, 13 febbraio 2021

R. Caso, La scienza non sarà più la stessa. Più condivisione, cooperazione e solidarietà dopo il Covid-19?, Trento LawTech Research Papers, nr. 39, Trento, Università degli studi di Trento, 2020, BioLaw Journal, v. 2020, no. 1s (2020), p. 617-622

R. Caso, F. Binda, Il diritto umano alla scienza aperta, Trento LawTech Research Papers, nr. 41, Trento, Università degli studi di Trento, settembre 2020, in G. Perrone, M. Perduca (cur.), Così san tuttз – Diritto alla Scienza, istruzioni per l’uso, Roma, Fandango Libri, 2021, 44-52

R. Caso, Riformare il diritto d’autore per sostenere l’open science: dalla pandemia opportunità unica, Agenda digitale, 26 aprile 2021

R. Caso, Pandemia e vaccini. L’irrisolvibile antagonismo tra scienza aperta e proprietà intellettuale, versione 2.0, 23 maggio 2021, Trento LawTech Research Paper series nr. 44, in Rivista critica del diritto privato, nr. 2/2021

R. Caso, G. Dore, Academic Copyright, Open Access and the “Moral” Second Publication Right, Trento LawTech Research Paper nr. 47, 2021, in European Intellectual Property Review, 6/2022, 332-342

R. Caso, Vaccini senza brevetti: così cambiamo il business dei farmaci, Agenda digitale, 25 febbraio 2022

R. Caso, Industria farmaceutica e salute: la riforma secondo Garattini, Agenda digitale, 18 marzo 2022

R. Caso, Open Data, ricerca scientifica e privatizzazione della conoscenza, Trento LawTech Research Paper nr. 48, 2022

Council of the European Union, Research assessment and implementation of Open Science, Brussels, 10 June 2022

P. David, 4, The Economic Logic of “Open Science” and the Balance between Private Property Rights and the Public Domain in Scientific Data and Information: A Primer, National Research Council (US) Steering Committee on the Role of Scientific and Technical Data and Information in the Public Domain; Esanu JM, Uhlir PF, editors. The Role of Scientific and Technical Data and Information in the Public Domain: Proceedings of a Symposium. Washington (DC): National Academies Press (US); 2003. Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK221867/

EC, Study on EU copyright and related rights and access to and reuse of scientific publications, including open access, 1 August 2022

EC, Study on EU copyright and related rights and access to and reuse of data, 1 August 2022

EC, Study on the Open Data Directive, Data Governance and Data Act and their possible impact on research, 1 August 2022

EC, Study on the Digital Services Act and Digital Markets Act and their possible impact on research, 1 August 2022

M. Hagner, Open Access, data capitalism and academic publishing. Swiss Med Wkly. 2018 Feb 16;148:w14600. doi: 10.4414/smw.2018.14600. PMID: 29452426. Format:

M. Florio, La privatizzazione della conoscenza, Laterza, 2021 (intervista all’autore su Letture.org)

P. Galimberti, Accordi trasformativi, Dizionario della scienza aperta, AISA, 13 giugno 2022

I. Kant, Risposta alla domanda: che cos’è l’illuminismo?, 1784, Traduzione dall’originale tedesco di Francesca Di Donato; revisione di Maria Chiara Pievatolo.

M. A. Lemley, Property, Intellectual Property, and Free Riding. Texas Law Review, Vol. 83, p. 1031, 2005, Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=582602

Ministero dell’Università e della Ricerca (Governo Italiano), Piano nazionale della scienza aperta, 15 giugno 2022

U. Pagano, Il capitalismo dei monopoli intellettuali, Menabò Eticaeconomia, 14 dicembre 2021

G. Palomba, “Capitale e ideologia” di Thomas Piketty, Pandora rivista, 11 marzo 2021

E. Pasini, Aperto, apertura, Dizionario della scienza aperta, AISA, 13 giugno 2022

G. Pascuzzi, Il fascino discreto degli indicatori: quale impatto sull’Università?, 2017

M.C. Pievatolo, I padroni del discorso. Platone e la libertà della conoscenza, 2003

M.C. Pievatolo, La bilancia e la spada: scienza di stato e valutazione della ricerca, Bollettino Telematico di Filosofia Politica (Vol. 2017). Zenodo. https://doi.org/10.5281/zenodo.570042

M.C. Pievatolo, I custodi del sapere, Bollettino Telematico di Filosofia Politica, 31 maggio 2021

J. Pooley, Surveillance Publishing, The Journal of Electronic Publishing 25(1). 2022, doi: https://doi.org/10.3998/jep.1874

J. Pooley, The APC Dam Is Breaking, August 11, 2022

Redazione DIMT, Intervista alla Prof.ssa Maria Chiara Pievatolo. Proprietà intellettuale o scienza aperta?, DIMT, 15 luglio 2022

Redazione ROARS, ANVUR: è il MUR che nasconde la classifica dei dipartimenti trombati, ROARS, 23 giugno 2022

P. Rossi, La nascita della scienza moderna in Europa, Laterza, Roma-Bari, 1998 [1997], Fare l’Europa , Isbn 978-88-420-5204-3

C. Salvi, Globalizzazione e critica del diritto, preprint marzo 2020

C. Salvi, L’invenzione della proprietà. La destinazione universale dei beni e i suoi nemici, Marsilio 2021 (intervista all’autore su Letture.org)

C. Sganga, A Decade of Fair Balance Doctrine, and How to Fix It: Copyright Versus Fundamental Rights Before the CJEU from Promusicae to Funke Medien, Pelham and Spiegel Online (August 1, 2019). European Intellectual Property Review (n.11/2019), Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3414642

A. Supiot, Governance by Numbers, 2012-2015

R. Stallman, Hai detto “proprietà intellettuale”? È un miraggio seducente (trad. it. dall’originale inglese: Did You Say “Intellectual Property”? It’s a Seductive Mirage), Copyright © 2004, 2006, 2010, 2013-2017, 2021 Richard Stallman

4 agosto 2022

Anche quest’anno, in occasione del suo VII convegno annuale che si terrà a Roma presso la sede centrale del CNR il 20 e 21 ottobre, l’Associazione Italiana per la promozione della Scienza Aperta (AISA) premierà le migliori tesi di dottorato e di specializzazione o di laurea magistrale dedicate alla scienza aperta e presentate negli anni 2020, 2021 e 2022.

Le indicazioni sulle modalità di partecipazione al concorso, il cui bando scade il 10 settembre 2022, sono consultabili a partire da questa pagina.

15 giugno 2022

Ministero dell’Università e della Ricerca, pubblicato il Decreto Ministeriale n. 268 del 28-02-2022, Piano Nazionale per la Scienza Aperta nell’ambito del Programma Nazionale per la Ricerca 2021-2027

5 giugno 2022

L’Associazione Italiana per la promozione della Scienza Aperta (AISA) ha iniziato a pubblicare il nuovo Dizionario della Scienza Aperta. Lo scopo dell’iniziativa è di pubblicare periodicamente brevi voci informative sul lessico dell’Open Science anche al fine di contrastare inesattezze e falsità sul mondo dell’apertura della conoscenza.

Le prime voci pubblicate sono:

7 marzo 2022

La professoressa Maria Chiara Pievatolo, filosofa politica dell’Università di Pisa, commenta le proposte del Forum DD su “conoscenza come bene comune” in occasione di un seminario tenuto il 7 marzo nell’ambio delle Agorà democratiche.

Il testo del commento è disponinibile qui.

Roberto Caso, 19 febbraio 2022, pubblicato su “L’Adige”, 4 marzo 2022, con il titolo “Vaccini e farmaci. Grandi monopoli, l’ora di cambiare“.

Nelle ultime settimane il dibattito sul contrasto tra proprietà intellettuale e diritti umani fondamentali (diritto alla vita, diritto alla salute, diritto alla scienza) si è nutrito di alcune notizie riguardanti brevetti e segreti industriali sui vaccini anti-COVID19.

a) Due ricercatori, Peter Hotez e Maria Elena Bottazzi, sono stati candidati al premio Nobel per la pace per aver messo a punto, sulla scorta di studi condotti negli USA all’interno del Texas Children’s Hospital e del Baylor College of Medicine, un vaccino anti COVID-19 privo di brevetti: il CORBEVAX.

b) Un’azienda sudafricana che opera a Cape Town nell’ambito dell’hub di trasferimento tecnologico dell’Organizzazione Mondiale della Sanità ha quasi completato la riproduzione del vaccino Moderna, senza la collaborazione di quest’ultima. Insomma, ha compiuto un processo di ingegneria inversa: ha decostruito e poi ricostruito la tecnologia vaccinale della compagnia americana. Nel frattempo la richiesta di concessione a Moderna di brevetti in Sudafrica ha messo in allarme questo tipo di progetto. L’ingegneria inversa del vaccino potrebbe finire in tribunale qualora Moderna decida di far causa all’impresa sudafricana per violazione dei suoi brevetti.

c) Una decisione dell’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM) del Ministero dello Sviluppo Economico ha concesso ad AstraZeneca, Pfizer e Moderna un’estensione della durata di protezione del monopolio brevettuale su tecnologie connesse ai vaccini. Tecnicamente queste estensioni si chiamano certificati di protezione complementare e servono, nel campo farmaceutico, ad andare oltre la canonica durata del brevetto che è di vent’anni. Vittorio Agnoletto, promotore di una petizione – Iniziativa dei Cittadini Europei – per il diritto alla cura e la sospensione dei brevetti, ha denunciato questa vicenda su Radio Popolare e sul Fatto quotidiano. Ne è nata una polemica con il MISE.

d) La Presidente della Commissione Europea Ursula von Der Leyen è oggetto di alcune inchieste sulla scarsa trasparenza dei sui rapporti con le Big Pharma. Ne dà conto in una serie di articoli del quotidiano Domani la giornalista Francesca De Benedetti.

e) L’Unione Europea ha respinto la richiesta dell’Unione Africana (UA) di sospensione a livello del trattato internazionale dell’Organizzazione Mondiale del Commercio dei brevetti sui vaccini anti-covid. Nella dichiarazione congiunta frutto dell’incontro da poco conclusosi tra UE e UA, l’Europa afferma di voler andare oltre la logica della donazione dei vaccini del meccanismo COVAX – finora dimostratosi fallimentare – e di supportare i progetti in corso per allineare la produzione di farmaci e vaccini in Africa ai bisogni del continente. In altre parole, buone intenzioni per il futuro che contrastano con un presente incentrato sulla difesa a oltranza delle industrie farmaceutiche detentrici della proprietà intellettuale.

Volendo trarre una sintesi da questi fatti si evince che le posizioni, dopo due anni di pandemia, rimangono quelle di partenza. Da una parte, c’è chi difende il sistema del capitalismo dei monopoli intellettuali basato su individualismo, competizione e profitto e dall’altra c’è chi lo sfida sulla scia di principi etici, invocati più volte da Papa Francesco e da molti altri, quali la cooperazione, la solidarietà, i beni comuni della conoscenza e la scienza aperta.

Ma al di là dei fatti che diventano notizie diffuse dai mass media sta maturando nel dibattito scientifico e nel suo riflesso divulgativo una riflessione profonda che va oltre misure emergenziali come la sospensione a livello di trattati internazionali dei brevetti sui vaccini.

Ne è un esempio l’ultimo libro-intervista di Silvio Garattini, fondatore e presidente dell’Istituto di Ricerche Farmacologiche – IRCCS Mario Negri. Nel volume edito da Il Mulino e intitolato “Brevettare la salute? Una medicina senza mercato” il grande farmacologo italiano dialoga con la giornalista e divulgatrice scientifica Caterina Visco su proprietà intellettuale e farmaci.

La ricetta di Garattini per migliorare le attuali politiche di produzione dei farmaci è importante ed articolata (pp. 85-119, 125).

1) Abolire i marchi dei farmaci per permetterne la commercializzazione con il solo nome generico.

2) Evitare la brevettazione di prodotti che hanno lo stesso meccanismo d’azione pur con una struttura chimica differente.

3) Garantire il brevetto solo ai prodotti che dimostrano un “valore terapeutico aggiunto” rispetto a quelli già esistenti.

4) Dimostrare il “valore terapeutico aggiunto” attraverso studi clinici comparativi condotti da enti scientifici indipendenti.

5) Se il nuovo farmaco è migliore, abolire il brevetto dei farmaci con un rapporto meno favorevole tra rischi e benefici.

6) Vietare la brevettazione di prodotti esistenti in natura: geni, proteine oppure processi fisiologici.

7) Sperimentare, ad esempio, a livello europeo la creazione di gruppi di strutture pubbliche e fondazioni non-profit con adeguate competenze per poter procedere da un’idea di farmaco, attraverso la ricerca preclinica, fino a studi di fase 3 (quelli che coinvolgono un elevato numero di pazienti e devono determinare validità, utilità e usabilità).

Un altro esempio di riflessione che va oltre le misure emergenziali e che si lega al punto 7) della ricetta di Garattini è il libro dell’economista Massimo Florio edito da Laterza e intitolato “La privatizzazione della conoscenza“. L’alternativa ai monopoli ed oligopoli intellettuali, come quelli delle Big Pharma, è rappresentata da grandi imprese pubbliche europee di infrastruttura di ricerca e sviluppo. Una di queste “Biomed Europa” sarebbe destinata non solo alla ricerca ma anche alla produzione e alla distribuzione di nuovi farmaci. La proposta da Massimo Florio e altri suoi colleghi è stata presentata al Parlamento Europeo lo scorso dicembre 2021.

L’ultimo esempio che vale la pena citare è rappresentato dal libro del giurista americano Tim Wu intitolato emblematicamente “La maledizione dei giganti. Un manifesto per la concorrenza e la democrazia” (Il Mulino, 2021). In questo pamphlet Wu sostiene che occorre urgentemente tornare a un’aggressiva politica antimonopolistica che blocchi le concentrazioni e provveda, quando necessario, allo smembramento delle grandi compagnie monopolistiche od oligopolistiche. Non si tratta solo di una questione di mercato, ma di democrazia. Ritornando alla storia dei primi decenni del ‘900, Wu ripercorre le tappe che portarono in Germania e in Giappone all’alleanza tra monopoli industriali e regimi totalitari.

Non sorprende che tra gli esempi dei grandi oligopoli dell’era contemporanea ci siano le Big Pharma. A pag. 121 si legge “il settore farmaceutico, che era stato opportunamente frammentato, ha attraversato un enorme processo di concentrazione tra il 1995 e il 2015, quando migliaia di aggregazioni hanno ridotto il mercato internazionale da oltre 60 imprese a circa 10”.

Insomma, il dibattito sulle disuguaglianze e sui rischi per la democrazia ingenerati dai grandi monopoli e oligopoli intellettuali sta maturando. Non resta che tradurlo in politica e diritto. C’è qualcuno in ascolto?

Una riflessione presentata all’Università di Pisa e ad Harvard 4 anni fa e già disponibile in Open Access nella serie dei Trento LawTech Research Paper viene oggi pubblicata in un libro sulla libertà accademica nel contesto europeo curato dai colleghi Ivo De Gennaro, Hannes Hofmeister Ralf Lüfter.

27 dicembre 2021

L’articolo di Roberto Caso e Federico Binda, Il diritto umano alla scienza aperta, anticipato in forma di preprint nella serie (nr. 41) dei Trento LawTech Research Papers, del Gruppo LawTech dell’Università degli studi di Trento, è stato pubblicato nel volume a cura di Giulia Perrone e Marco Perduca per l’Associazione Luca Coscioni, Così san tuttз – Diritto alla Scienza, istruzioni per l’uso, Roma, Fandango Libri, 2021, 44-52

Roberto Caso

In Roars, 13 dicembre 2021. Pubblicato su Agenda Digitale, 17 dicembre 2021 con il titolo “Scienza aperta? In Italia è un mito: ecco tutti i problemi irrisolti“, disponibile anche su Zenodo.

Versione del 24 novembre 2021

Politiche sulla scienza aperta in Italia: solo “bla bla bla”

Roberto Caso[1]

Introduzione

Mentre l’UNESCO si accinge ad adottare la raccomandazione sull’Open Science, la Francia ha da poco varato il secondo piano nazionale sulla scienza aperta, e l’UE non solo finalizza il progetto Horizon Europe all’apertura dei risultati della ricerca ma inserisce le pratiche dell’Open Science tra gli elementi di valutazione delle proposte progettuali, in Italia si discute molto di politiche della Scienza Aperta senza sviluppi concreti e significativi. Anzi, oggi la scienza appare nel nostro Paese meno aperta e libera: i condizionamenti politici e privati si fanno via via più pesanti.

Vediamo, limitandoci ad aspetti esplicitamente etichettati come attinenti all’Open Science, alcuni dei principali problemi irrisolti.

Il Piano Nazionale per la Scienza Aperta: un documento-fantasma

Con delibera n. 74 del 2020 (pubblicata in Gazzetta Ufficiale, serie generale, del 23 gennaio 2021) il Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica, su proposta del Ministero dell’Università e della Ricerca, ha approvato il Programma Nazionale della Ricerca 2021-2027. Tale programma preannuncia, con due estratti, il Piano Nazionale per le Infrastrutture di Ricerca (IR) e il Piano Nazionale per la Scienza Aperta. A distanza di quasi un anno dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale mentre il piano infrastrutture è stato pubblicato il 20 ottobre 2021 del piano sulla scienza aperta si sono perse le tracce.

Il PNR prevede (p. 153) a proposito delle IR le seguenti principali azioni:

– la creazione di una rete delle IR e la loro diffusione e conoscenza;

– il rafforzamento delle politiche per l’accesso;

– il riconoscimento delle IR quale strumento per l’attività di ricerca degli ambiti del PNR e per la partecipazione ai partenariati europei (ad esempio, EOSC e EuroHPC);

– il ruolo delle IR nell’innovazione e nei rapporti con l’industria e lo sviluppo di Infrastrutture Tecnologiche (IT);

– l’utilizzo delle IR nell’alta formazione;

– le modalità di finanziamento.

Le IR sono strumentali allo sviluppo della scienza aperta.

Il PNR (p. 154) così si esprime in proposito:

“Con l’accesso aperto ai risultati (dati, articoli, standard, procedure, strumenti ecc.) e alle facilities dove svolgere e perfezionare la ricerca, le IR si impegnano a svolgere un ruolo rilevante nell’attuazione della strategia sulla scienza aperta promossa dalla Commissione Europea per migliorare la circolazione delle conoscenze e l’innovazione”.

Il Piano Nazionale per le Infrastrutture di Ricerca (IR) specifica (p. 8-9) quanto segue riprendendo quasi letteralmente l’estratto ora citato:

“Le IR sono e devono essere elemento fortemente attrattivo per i ricercatori di tutto il mondo, rappresentando il luogo fisico o virtuale aperto a tutti, per poter condurre ricerche d’avanguardia, sperimentare, crescere ed innovare. L’accesso offerto dalle IR con la possibilità di fruire di dati, attrezzature, servizi ed expertise diversi per condurre studi ed esperimenti scientifici ha un ruolo decisivo nel far avanzare le frontiere della conoscenza nei vari settori, con la creazione di saperi orientati a sfide sociali globali che mai come ora richiedono approcci e metodi innovativi.

Con l’accesso aperto ai risultati (dati, articoli, standard, procedure, strumenti ecc.) e alle facility, dove svolgere e perfezionare la ricerca, le IR si impegnano a svolgere un ruolo rilevante nell’attuazione della Strategia sulla Scienza Aperta promossa dalla Commissione europea per migliorare la circolazione delle conoscenze e l’innovazione”.

A proposito della Scienza Aperta nel PNR si legge (p. 156) quanto segue:

“Per “scienza aperta” si intende un nuovo paradigma per la creazione della conoscenza scientifica basato su trasparenza e cooperazione, capace di potenziare la ricerca e l’insegnamento scientifico. Esso promuove la condivisione di conoscenza rimuovendo le barriere create dalle gabbie editoriali e dai rigidi ambiti disciplinari. La scienza aperta accresce l’efficacia della collaborazione e la riproducibilità dei risultati della ricerca, la possibilità di riuso dei dati per nuove analisi anche di tipo interdisciplinare, nonché la fruibilità del sapere scientifico generando fiducia nel pubblico.

Per “accesso aperto” all’informazione scientifica si intende la possibilità di reperire in rete le pubblicazioni scientifiche, i dati e i metadati che li rendono fruibili, e ogni altro risultato della ricerca e dell’insegnamento scientifico, senza costi e senza barriere giuridiche e tecniche.

I principi della scienza aperta sono:

– la conoscenza come bene comune;

– la collaborazione e la solidarietà tra scienziati nonché tra scienziati e cittadini;

– la possibilità per tutti di accedere ai risultati della ricerca scientifica;

– la trasparenza del processo e dei contributi usati per la produzione e la validazione dei risultati scientifici;

– la disponibilità gratuita e con diritti di riuso, in rete, dei risultati della ricerca e dell’insegnamento;

– il rigore scientifico, la riproducibilità dei risultati sperimentali, la discussione critica dei dati, delle

informazioni e della conoscenza resi accessibili in rete”.

Il Piano Nazionale per la Scienza Aperta costituisce (p. 158) un documento programmatico che:

– “concorre all’implementazione della scienza aperta come visione d’insieme con strategie specifiche per i singoli elementi, profondamente interconnessi, che debbono interagire per creare un ecosistema aperto (pubblicazioni, dati, strumenti di analisi, infrastrutture, valutazione, formazione);

– assicura il coordinamento e la sinergia fra tutti gli attori coinvolti, ovvero il MUR, l’ANVUR, le infrastrutture di ricerca, gli enti di ricerca e gli atenei, impegnando gli attori del sistema su obiettivi chiari e misurabili;

– definisce il ruolo che l’Italia deve giocare a livello europeo sul tema della scienza aperta e nel quadro dell’iniziativa EOSC, evidenziando le priorità e le specificità nazionali;

– ottempera a quanto richiesto dalla Raccomandazione (UE) 2018/790 della Commissione Europea sull’accesso alla comunicazione scientifica e la sua conservazione in termini di coordinamento e strategia a livello nazionale sulla scienza aperta”.

Nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza vi è nella Missione 4 “istruzione e ricerca” il richiamo al Programma Nazionale della Ricerca in riferimento a un apposito fondo (p. 191), tuttavia manca qualsiasi accenno alla scienza aperta, mentre abbondano i richiami al trasferimento tecnologico (vero e proprio mantra della contemporaneità). Il dato sorprende, anche se letto nella logica asfittica che informa il documento: “dalla ricerca all’impresa” [M4C2]. Ammesso e non concesso che la ricerca finanziata con fondi pubblici serva solo a imprese e mercato, non si comprende la ragione dell’omissione della scienza aperta che avvantaggia tutti i cittadini e anche tutte le imprese.

Un paio di cenni all’Open Science si rinvengono curiosamente nelle Linee Guida del Ministero dell’Università e della Ricerca sul PNRR. In particolare, a proposito delle Infrastrutture di Ricerca e Infrastrutture tecnologiche di Innovazione quando si parla (p. 34) della quota di accesso alle infrastrutture si specifica:

“La quota di accesso destinata al sostegno alla scienza aperta e all’innovazione aperta sarà prevalente, pur offrendo opportunità sostanziali di accesso protetto a pagamento”.

Nell’era della pianificazione pervasiva, è in corso di elaborazione da parte del Ministero della Cultura anche il Piano Nazionale di Digitalizzazione del patrimonio culturale (PND).

Sul sito di riferimento si legge quanto segue:

“Il Piano nazionale di digitalizzazione del patrimonio culturale (PND) è lo strumento per guidare il processo di cambiamento verso la trasformazione digitale degli istituti culturali nella digitalizzazione del patrimonio culturale e nella creazione di nuovi servizi.

In questa prospettiva, il PND facilita il governo dell’ecosistema digitale della cultura, nella consapevolezza che la digitalizzazione del patrimonio culturale è un progetto collettivo e non la sommatoria di azioni individuali.

L’obiettivo è inquadrare ogni azione degli istituti del territorio all’interno di un framework condiviso fatto di policy e regole comuni.

Il PND si configura come il dispositivo che individua principi comuni per affrontare problemi comuni ai diversi settori disciplinari; come ogni documento di pianificazione strategica deve inoltre saper cogliere i trend attuali che riguardano le tecnologie digitali per declinarli utilmente nel settore del patrimonio culturale. Così come deve prevedere degli strumenti di monitoraggio con delle chiare metriche per definire gli impatti delle attività di digitalizzazione”.

Sarebbe auspicabile che tra Piano Nazionale della Scienza Aperta e PND ci fosse un coordinamento visto che l’accesso aperto al patrimonio culturale costituisce un aspetto rilevantissimo della scienza aperta. Sarebbe inoltre auspicabile che in questo coordinamento si tenesse conto della Raccomandazione della Commissione UE del 10 novembre 2021 sullo spazio europeo comune dei dati per il patrimonio culturale. In questa raccomandazione si leggono i seguenti principi-guida:

“15. Cultural heritage institutions should adhere to relevant standards and frameworks, such as those used by the Europeana initiative for sharing digital content and metadata, including the Europeana Data Model, RightsStatements.org, and the Europeana Publishing Framework, to achieve interoperability at European level. Member States should take the necessary measures to promote and facilitate the adherence to such existing and future standards and frameworks and collaborate at the European level to expand them in the context of the data space.

16. Member States should actively encourage cultural heritage institutions to make their digitised assets available through Europeana and thus contribute to the data space, in line with the standards and frameworks referred to in point 15 and with the indicative targets provided in Annexes I and II.

17. Contributions from cultural heritage institutions, referred to in point 16, should include, in particular, 3D digitised cultural heritage assets to promote European cultural jewels, enhance the potential reuse in important domains such as social sciences and humanities, sustainable cultural tourism, cultural and creative sectors, or help identify cultural goods that are illicitly trafficked.

18. Member States should ensure that, as a result of their policies, data resulting from publicly funded digitisation projects become and stay findable, accessible, interoperable and reusable (‘FAIR principles’) through digital infrastructures (including the data space) to accelerate data sharing.

19. All public funding for future digitisation projects of cultural heritage assets should be made conditional upon making digitised content available in Europeana and the data space, as referred to in point 16.

20. Member States should take all the necessary measures to support and raise awareness of Europeana among the general public and particularly in the education sector and schools, including through educational materials.

21. Member States should exploit the European federation of cloud-to-edge infrastructure and services in order to scale up the storage, management and access to digitised cultural heritage assets”.

La pandemia: conoscenza come bene privato o comune?

Si è scritto molte volte che la pandemia avrebbe dovuto rappresentare l’occasione per accelerare lo sviluppo della scienza aperta anche attraverso la compressione della proprietà intellettuale. Meno proprietà intellettuale, più scienza aperta. Così non è stato.

L’esempio macroscopicamente più evidente è offerto dai vaccini anti-COVID-19. Le proposte volte alla condivisione globale di conoscenze e tecnologie alla base dei vaccini così come quelle di sospensione delle normative internazionali e nazionali sulla proprietà intellettuale segnano il passo. Vaccini, altri farmaci e dispositivi medici sono diventati strumenti di geopolitica al servizio delle logiche del dominio e del condizionamento.

In particolare, la proposta di India e Sudafrica di sospensione di parte dell’accordo TRIPS (l’accordo sui diritti di proprietà intellettuale nell’ambito del WTO), avanzata nell’ottobre 2020 e riformulata nel maggio 2021, che ha incontrato un vastissimo consenso (anche tra i cittadini europei), sarà discussa in seno al WTO per l’ennesima volta a fine novembre 2021. Ma sono esigue le speranze che tale discussione possa esitare in un voto favorevole alla sospensione. Un blocco di Paesi occidentali, con l’Unione Europea in testa, si oppone risolutamente.

Il problema non riguarda solo il diritto dell’emergenza, cui è ascrivibile, la proposta di sospensione dell’accordo TRIPS, ma anche (e soprattutto) la visione del futuro, cioè le riforme organiche del diritto che servirà ad affrontare i problemi di domani, comprese le prossime pandemie.

Nei documenti programmatici – v., ad es., il Piano d’azione sulla proprietà intellettuale per sostenere la ripresa e la resilienza dell’UE del 25 novembre 2021 e le Linee di intervento strategiche sulla proprietà industriale per il triennio 2021-2023 del MISE del 23 giugno 2021 – e nelle ultime riforme – v. ad es. la Direttiva (UE) 2019/790 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, sul diritto d’autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale e che modifica le direttive 96/9/CE e 2001/29/CE e la sua attuazione in Italia – la ricetta dei decisori politici rimane la stessa: rafforzare la proprietà intellettuale.

Oligopoli più forti che mai. Due esempi: contratti trasformativi e piattaforme per l’interazione a distanza

Il sistema della comunicazione della scienza è saldamente nel controllo di pochi grandi editori commerciali e piattaforme Internet che praticano l’analisi di dati. Le infrastrutture di ogni anello della catena che porta dalla ricerca dei dati grezzi alla valutazione dei risultati sono in mano a grandi attori privati del mercato digitale.

Due esempi bastano a rendere l’idea: a) le infrastrutture per la comunicazione e per la valutazione delle pubblicazioni e b) le infrastrutture per l’interazione a distanza (convegni, seminari, didattica, riunioni).

a) Pubblicazioni scientifiche. Il sistema commerciale delle pubblicazioni digitali degli ultimi decenni si è basato prevalentemente su licenze di accesso e d’uso dei contenuti di grandi banche dati. Tali licenze sono normalmente stipulate da editori commerciali (ora imprese di analisi di dati) e consorzi di utenti (ad esempio, consorzi universitari come CRUI-CARE in Italia). Si tratta di contratti pluriennali a pacchetto (in gergo big deal). Tale sistema presenta una serie di gravi difetti: ingessa il mercato e alimenta il potere oligopolistico facendo crescere esponenzialmente i prezzi, sottrae il controllo fisico delle informazioni e dei dati alle biblioteche e agli utenti, consente alle imprese di praticare la sorveglianza di massa (i fruitori delle banche dati sono costantemente spiati secondo le consuete pratiche del capitalismo della sorveglianza), lega indissolubilmente le pubblicazioni scientifiche alla valutazione bibliometrica.

Per mettere fine a questo sistema malato servivano le seguenti riforme: comprimere la proprietà intellettuale degli intermediari commerciali, rafforzare il diritto d’autore dello scienziato mediante il riconoscimento di un diritto irrinunciabile e inalienabile di ripubblicazione in Open Access e azzerare o quantomeno ridurre il peso della valutazione bibliometrica. Queste riforme avrebbero consentito lo sviluppo di Open Access alle pubblicazioni scientifiche libero dal potere oligopolistico.

Invece, sta passando l’idea dei c.d. “contratti trasformativi”. Gli editori si impegnano – si noti che si tratta di un “impegno dello spirito” che non può trovare alcuna tutela giuridica – a trasformare gradualmente il proprio modello commerciale ad accesso chiuso in accesso aperto a pagamento per chi pubblica. Alla fine della trasformazione – non si sa quando – si pagherà solo per pubblicare, ma l’accesso del pubblico alle pubblicazioni sarà gratuito e con diritti di riuso. Nella fase di transizione gli editori continuano a commercializzare i consueti abbonamenti per l’accesso chiuso, ma lucrando – in base a varie formule commerciali – anche su complementari diritti di pubblicazione in accesso aperto. Il sistema presenta difetti non meno gravi di quello basato sui classici big deal per abbonamenti ad accesso chiuso: consolida il potere oligopolistico con effetti sia sui prezzi per accedere sia su quelli per pubblicare, mantiene la capacità di sorveglianza globale e il potere di valutazione bibliometrica, innesca nuove forme disuguaglianza e ingiustizia avvantaggiando chi ha il potere economico per comprare i diritti di pubblicazione in accesso aperto.

b) Interazione a distanza. Al di là di alcune lodevoli eccezioni, come la piattaforma GARR Meet e quella del Politecnico di Torino, durante la pandemia l’interazione a distanza (convegni, seminari, lezioni, riunioni) in Italia si è basata sull’uso di piattaforme proprietarie facenti capo alla galassia GAFAM o a nuove emergenti realtà imprenditoriali come Zoom. Nonostante numerosi studi abbiano messo in evidenza i rischi – innanzitutto in termini di violazione del diritto alla protezione dei dati personali – legati all’uso di tali piattaforme, non esiste un “piano” o semplicemente un’azione per restituire al settore pubblico il controllo delle infrastrutture per l’interazione a distanza.

Conclusioni

In Italia ci sono tre priorità nello sviluppo della scienza aperta, intesa come scienza pubblica e democratica.

1) Creare infrastrutture pubbliche e aperte per sottrarre la scienza agli oligopoli commerciali. Ciò vale, in particolare, per il software, per le pubblicazioni, per i dati della ricerca, per le piattaforme per l’interazione a distanza, per le invenzioni come farmaci e dispositivi medici essenziali.

2) Smantellare il sistema basato su agenzie ministeriali come l’ANVUR che svolgono una valutazione amministrativa verticistica basata su algoritmi e metriche proprietarie.

3) Riformare organicamente le leggi sulla proprietà intellettuale allo scopo di sfoltire e comprimere le esclusive nonché, specularmente, di estendere il pubblico dominio. Non si tratta tanto di creare zone franche per la scienza istituzionale, quanto di eliminare o restringere diritti di proprietà intellettuale, restituendo a tutti i cittadini gli spazi di libertà via via sottratti.

Si noti che i tre punti sono strettamente connessi. In particolare, la creazione di infrastrutture del settore pubblico è garanzia di libertà solo se lo stesso settore pubblico non opera in base a una valutazione amministrativa verticistica, cioè solo se non opera autoritariamente. D’altra parte, il solo intervento sulla proprietà intellettuale non può da solo distruggere gli oligopoli se non si interviene sulla valutazione.

In ogni caso, nessuno dei tre punti rientra nell’agenda politica dello Stato italiano. Non in quella del Governo, non in quella parlamentare. Manca un efficace coordinamento delle azioni portate avanti dalle singole istituzioni. Mancano persino dati e numeri affidabili sullo stato di avanzamento della scienza aperta. Ad es., sono poche le università che pubblicano relazioni sui progressi in termini di attuazione della scienza aperta (per alcune eccezioni v. qui e qui).

Insomma, la discussione politica sulla scienza aperta in Italia suona come altri e più noti dibattiti: un triste (o sinistro) “bla bla bla”, un (inquietante) rumore di fondo che copre scelte molto nette e precise di accentramento del controllo e di privatizzazione della scienza.

Gli unici progressi che si registrano nel nostro Paese sono dovuti alla buona volontà di singoli ricercatori, piccoli gruppi e poche istituzioni – università, enti e istituti di ricerca – che si districano negli angusti spazi di libertà dell’attuale ecosistema provando a tenere accesa la speranza di una scienza realmente aperta.

[1] L’autore è presidente dell’Associazione Italiana per la promozione della Scienza Aperta (AISA) ed è stato componente del gruppo di esperti che ha contribuito alla redazione del Piano Nazionale per la Scienza Aperta previsto dal Programma Nazionale della Ricerca 2021-2027.